【编按】《天工开物》初刊于1637年(明崇祯十年)。是中国古代一部综合性的科学技术著作,作者是明朝科学家宋应星。书中记述的许多生产技术,一直沿用到近代。先后有日、英、德、法、俄等译本。全书分为上中下三篇十八卷,并附有一百二十三幅插图,描绘了一百三十多项生产技术和工具的名称、形状、工序。特分节刊登,以飨读者。

锻造第十卷──锻铜

红铜(纯铜)要冶炼成黄铜,经熔化后才能制造器物。要是用砒霜升炼,便成为白铜器,工费倍增,奢侈的人才使用。原从炉甘石炼成的黄铜,熔后趁热锤打。加锌炼成的黄铜,出炉经冷却后锤打。以铜掺和锡炼成的响铜(方法见《五金》卷)用来制成乐器的,必须是完整的工件,不能用几部分焊接而成。其余方形、圆形的器物,用锻焊或加热来粘合。小件用锡末为焊料,大件用响铜末为焊料(将铜打碎成粉末,用米饭粘合后舂打。再加入水将饭洗去,铜末具存。不然铜末就会飞散)。若焊接银器,则用红铜末。

锻造乐器时,钲(俗名锣)不必先经铸造,将物料熔成一团后直接锤打。但锤镯(俗名铜鼓)与丁宁时,则要先铸成圆片,然后受锤。

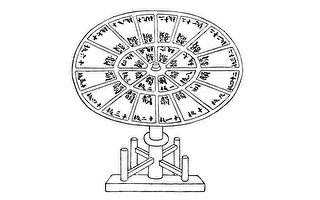

锤钲、镯时,要将铜料铺在地面上锤打(如顶图)。大件要数人合力锤打,由小逐渐摊开,冷锤锤打后,从被锻件那里发出乐声。

铜鼓中间打出突起的圆泡,而后以冷锤定音。声调分为高与低,妙在铁锤起伏用力大小。重打数锤后,使铜片变薄,其声调低。

铜经锤后呈白色而无光泽,锉后则复现黄色。锤打铜料时的损耗,是锤铁损耗量的十分之一。铜有腥味而色泽美观,故锻铜工匠收入比锻铁匠高一等。

原文

《天工开物》锤锻第十卷──冶铜

凡红铜升黄而后熔化造器。用砒升者为白铜器,工费倍难,侈者事之。凡黄铜,原从炉甘石升者,不退火性受锤;从倭铅升者,出炉退火性,以受冷锤。凡响铜入锡参和(法具《五金》卷)。成乐器者必圆成无焊。其余方圆用器,走焊、炙火粘合。用锡末者为小焊,用响铜末者为大焊(碎铜为末,用饭粘和打,入水洗去饭,铜末具存,不然则撒散)。若焊银器,则用红铜末。凡锤乐器:锤钲(俗名锣)不事先铸,镕团即锤;锤镯(俗名铜鼓)与丁宁,则先铸成圆片,然后受锤。凡锤钲、镯,皆铺团于地面。巨者众共挥力。由小阔开,就身起弦,声俱从冷锤点发。其铜鼓中间突起隆炮,而后冷锤开声。声分雌与雄,则在分厘起伏之妙。重数锤者,其声为雄。凡铜经锤之后,色成哑白,受鎈复现黄光。经锤折耗,铁损其十者,铜只去其一。气腥而色美,故锤工亦贵重铁工一等云。

【注释】

红铜:纯铜。

黄铜:铜锌合金。由红铜(纯铜)加炉甘石(含碳酸锌)或锌炼成。

倭铅:锌。

钲镯:读征。古代乐器,形似钟而有长柄,击之而鸣。作者把铜锣误为钲。插图为锤锣。

镯:读酌。古代军中乐器,钟状的铃。作者把铜鼓误为镯。

丁宁:古代行军时用的铜钲。@#

──转自《新三才》

点阅【天工开物】相关系列文章。

责任编辑:王愉悦