中和市区最容易亲近的一条登山步道,大概就是国旗岭步道了。

这条步道的登山口临近交通便利的中和市区,步道终点是中和著名的圆通寺。

步道全长约1.8公里, 长短适中,路况完善,是很大众化的一条登山步道。

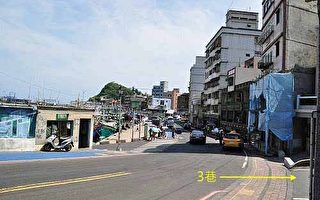

国旗岭有很多登山口。对于开车前来的山友来说,位于兴南路二段34巷巷底的登山口相当便利, 登山口附近就有一处大型停车场。所以我选择从这个登山口登国旗岭。

沿着停车场旁的小柏油路走进去,左侧有“国强岭”登山口,再走进去不远,右侧有“国胜岭”登山口,应从国胜岭登山口上行。 循着水泥石阶而上,随即抵达国胜岭,一座平缓的小山头,旁有早觉会搭建的凉亭,以及坐椅、观景平台等休憩设施。

沿着棱上步道前行,爬上一小段石阶路,抵达“迎日石”景点。山头有裸露的砂岩巨石,清晨来此运动的民众, 可以伫立岩石,迎接朝阳,因此被称为“迎日石”。迎日石附近有岔路可通往附近复兴国小的登山口。

续行的水泥步道,循棱线而行,起伏不大,沿途设有路灯,路旁有坐椅或简易凉亭,设施完善。

这里的山势不高,又邻近人口稠密的市区,因此成为附近居民晨昏散步的好去处。 即使是非假日来访,沿途不时遇见往来的游客。

来到一处岔路口,稍作休息,看见指标木牌写有一首《青山之诗》,读来觉得很有味,深得我心。 于是随手抄录了下来。诗文写道:

启窗日日见青山,山色青青不改颜。

我问青山何日老?青山问我几时闲?

返家之后,写旅记之时,再读此诗,感受有些不同,心生愧意,于是戏作《青山答问》以自嘲:

我答青山我很闲,青山笑我别相瞒。

若是闲闲如野鹤,为何旅记积如山?

从岔路口续行不久,即抵达国旗岭。从登山口至山顶,大约25分钟而已。国旗岭,又称“外南势角山”,海拔172公尺,有一颗土地调查局图根点基石。 山顶立有一面国旗,所以被称为“国旗岭”。山顶的凉亭,就称为“国旗亭”。

国旗亭是木造的六角亭,颇为典雅,六根亭柱都写有诗句,而六根横梁的里外两面也都有诗句,使整座亭像是一座诗亭。 国旗亭是一群退伍老兵所建的,亭柱诗句有“不朽老兵辟大地,但凭赤手建名亭。”楹柱又有“当年辟建国旗亭, 惨淡经营是老兵。出力出钱革命志,任劳任怨慰人生。”之诗句。

国旗岭四周都有展望,因凉亭周遭高树遮荫,视野忽隐忽显,凉亭既适宜赏景,而环境也适宜休憩。

由国旗岭续行,转为石阶下坡路。约3分钟,抵达鞍部的岔路口,这里有一棵著名的雀榕老树,树旁的空地,经过整地辟为民众游憩的活动空间, 被命名为“榕园”。

导览资料介绍这棵雀榕老树的树龄已有三百多岁,树干横生交错,树根缠绕纠结,绿荫森然。树旁有一间小土地公庙,据说是早期在附近开采煤矿的工人所建造的。

离开榕园,续往上往,随即抵达邓公岭。这里有一座邓公纪念碑,建碑于民国65年(1976), 邓公事迹如何?碑文已模糊难读。邓公岭临近中和市区,后人维护石碑并不难,而立碑至今未满四十年, 碑文落漆无人补,原因何在?从片断碑文隐约得知邓公为旧时代的资深立委,石碑有当时立法院长倪文亚的题字。

邓公岭附近有一座观景平台,视野最佳,可以眺览台北盆地,近俯中和市区楼屋栉比鳞次,远眺观音山座落于淡水河岸, 而北二高自三峡、土城远而来,以隧道穿过这座山。续行来到更高处,右侧有一座凉亭,是步道最高点, 称为“长寿山”,又称“长寿岭”,附近亦有展望。

续行一路下坡,抵达仁慈寺附近,遇右岔路,两条步道都可以通往圆通寺。

取直行,绕过仁慈寺后方,来到仁慈寺大门口。然后循指标,续接棱线步道, 走至凉亭岔路口,然后从宽阔的砂岩石阶下行,抵达圆通寺。

圆通寺创建于日治时代,仿唐式的歇山重檐式的大殿,是日本佛寺的风格,而大殿廊柱及柱头装饰, 采古希腊、罗马的建筑样式,内殿的神龛则繁复华丽的巴洛克装饰,明显受到当时流行西洋建筑潮流的影响。

圆通寺最吸引我的建筑特色,并不在于正殿或山门建筑的古典庄严,而是大殿两侧的厢房以砂岩石块砌造, 墙壁古色古香,朴拙浑厚。这些石材是取自此地丰富的厚层砂岩。

圆通寺是我小学远足来过的景点,所以我对这里有一份特别的亲切感。记得当时在殿前的广场与同学们追逐玩耍。 我在圆通寺稍作停留休息,回味往事,然后再踏上回程之路。

旅游日期:2014.10.02

责任编辑:施宜葆

——本文转载自Tony的自然人文旅记http://www.tonyhuang.idv.tw/@

【路程时间记录】

兴南路二段34巷巷底停车场→5分钟→国胜岭→2分钟→迎日石→17分钟→外南势角山(国旗岭)→5分钟→ 雀榕老树→2分钟→邓公岭→5分钟→长寿山→6分钟→仁慈寺→16分钟→圆通寺,单程约1小时(不含休息时间)

然后循原路走回兴南路二段34巷登山口。 (图片提供:tony)