【大紀元2月28日訊】中國新農村建設現在很時興,但應該說它並不是個新生事物,因為早在十年前中國就有新農村建設的範例,並且有許多官員因此業績而累積起上躥的台階,贏得提升的機會。然而中國新農村建設究竟是怎麼回事?對此局外人固然多是霧裡看花,難明就裡,連身處其中的農村人竟也是雲裡霧裡地說不清楚。這就不禁讓人疑問:中國新農村建設究竟是為誰而建設?又是誰在建設?

可以說我是個典型的農民之子,不僅祖上能數得出的多代皆是農民,三親六眷也都是在土地上謀生,而且我自己也一直以家中尚有一畝三分地為心靈的最後依靠,面對社會的各種風浪,隨時準備回家種地,成了我最後的精神港灣,所以對農村我有割捨不斷的情絲,那份牽掛與關心是自始至終的。於此,多年來我對農村的些許變化都記掛於心,對中國的新農村建設也就自信有份見證。在此本文當然不指望能全部回答這些問題,本文只是就自己一些親身所見及由此引發的一些思考記錄下來,貢獻給大家,以期為有心瞭解新農村建設的人士提供一點參考。

一、未必需要政府的新農村建設

1998年底,我有幸陪前中宣部部長、中國村社促進會會長朱厚澤先生到桂林考察,桂林地方政府的領導帶我們參觀了當地的新農村建設。根據中國官場的揚善避惡特點,我可以肯定那是桂林地方政府最引以為驕傲的、自信能捧出供人學習讚賞的農村建設政績工程。

當天上午我們到了興安縣境內的一個坡上村,該地位於桂林北部地區興安、全州、灌陽一線進入桂林的必經通道上,古時這裡是個南北往來的商旅駐足歇息之地,如今離湘桂鐵路與高速公路均不遠。由於地理位置的獨特,這裡歷史上就是以商業服務業聞名遠近,因而商品經濟意識根深蒂固。中共建政後到改革開放前,這裡在極其嚴酷的「割資本主義尾巴」的大刀下,依然頑強地生長著一些冒死外出「投機倒把」者,因此當地成為那個歲月中政治攻堅的堡壘。後來改革開放之風勁吹時,這裡就成了商品經濟發展的急先鋒,很快湧現一批富裕的先進份子,成為遠近致富的領軍之地。在這種全村經商蔚然成風的情況下,經過十幾年的積累,村中積澱了較厚的財力,於是建房修路,甚至修墳立碑在村中風起。當地政府看到這種現象就主動參與,請纓承擔村中規劃,利用政府資源優勢,要求村民統一按照政府提供的圖紙來建設。這樣幾年建設後,該村就成為遠近有名的新農村了。

當我們一行進入這個村時,村邊一棵大樹下坐著一群打牌下棋的人,當然旁邊還圍著一群指指點點的乾著急的看客,更遠處的路邊坐著三三兩兩做針線活的婦女。他們對我們的到來沒有表現出中國文學作品中所常描述的那種農民見到城里人,或當官者的驚奇,相反一種熟視無睹般的漠然引起了我幾份驚奇。

那村莊的確建得不錯,一色的佔地約一百平方米的兩層小樓,整齊地沿村中主路兩邊排開;樓與樓之間的距離是等同的,可以供兩輛小車交錯而過;牆面都貼著乳白色的磁磚,窗戶裝著鋁合金;樓上都是琉璃瓦,在冬日的陽光下閃著光輝。我想這樣的農村就是在城里相對於那些高樓大廈也毫不遜色,並且看起來有幾份象富人聚居的別墅區。這作為新農村的典範,其對農民的誘惑性自然巨大。如果這成了中國農村的普遍,那景觀當然動人。不過這個新農村究竟是怎樣產生出來的?它能否成為中國社會農村的常態?當時就引起了我的興趣。好在我就是桂林人,跟當地農民溝通沒有任何語言與風俗的隔膜。於是我就近在路邊找了個閒坐著曬太陽的老人問了下。

「老伯,你好啊!請問這個村哪來這麼多錢蓋樓房呢?村中有什麼產業嗎?」只聽老伯悠然地說:「村中有個屁產業!靠農民種地怎麼能蓋起樓?還不是大家到外面去打工、做生意賺的錢。村里很早就有人到外地包工,慢慢將村中能勞動的都帶出去做工了,當然還有些早年在外地做生意的也掙了錢。」

我接著問:「那當地政府給你們什麼幫助、引導了嗎?」。只見那老伯向遠處看看,慢聲應道:「他們為我們提供了圖紙,規劃了村中的建設,據說收錢比市面優惠了些。還有村民若不按規劃設計來建,他們就跑來罰款。現在村子建好了,當地政府就常領著人來看。他們就做了這些。」

因我不敢離隊太遠,害怕到時大家等我,就匆匆告別了那老伯追趕一同來的人群去了。但一路上我在思考:這樣的新農村建設政府究竟有多大的作用?除了那老伯說的出圖紙,要求統一樣式,然後就是收費了。在這整個過程中,政府最大的作用就是統一建樓的樣式,這在村中建設美觀上的確有它的作用,但新農村建設顯然不僅僅是個美觀問題,農民經濟發展、財力增加,應該是更根本的問題,但在這個最根本的問題上似乎沒有政府作用的影子,那這樣的新農村建設政府又怎麼能作為自己的政績呢?

二、政府主導的新農村建設

也是在參觀興安坡上村的當天,我們還去了興安縣的一個水庫移民村,那也是當地縣幹部推薦的新農村示範點。該村估計離坡上村有二十幾里路,但這個村距主要公路有一段路程,並且通往村中的路也不太好走。這個移民村座落在一個小山坡上,房屋都是依山而建,村中的路還沒有修好。我們在村外坡下一塊空地上下車,沿著山坡步行進村。沿途看到一座座沒有蓋完工的佔地在六七十平方米的兩層小樓,這些樓大多隻建了主體結構,一些門窗都沒有安裝。村中除了少數幾棟樓房做了粗裝修外,大多數樓就是處在紅磚裸露、門窗洞開的境況。因此整個村莊初看上去很像是個正在施工的工地,然而細看會發現那些沒有裝修的房子中大多已經住上了人家,並且從村中道路及房屋的外觀來看,工程應該在一兩年前就停工了。這樣個村莊,遠看是青一色的、竣工在即的樓房,展示著一幅讓人憧憬的未來景象。但進入村中的景象,使人一看便知其中有些問題。果然,緊接著出現的一些村民的表現,馬上印證了我的疑慮。

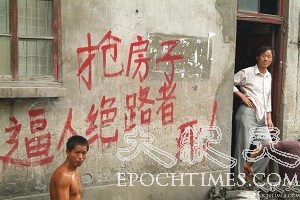

由於我們一行有十幾人,有幾輛車,並且縣里的領導也在其中,這對離主要公路較遠的農村來說肯定是件讓人注目的事。於是在我們下車進村的同時,一批村民就陸續沿途聚集了起來,從他們的舉止可以看出他們不是來看熱鬧的,更不是前來歡迎我們的,因為其中幾個村民就站在路邊用足以讓我們聽到的聲音說著:「我們本來不願意蓋房的,政府一定要我們蓋,將我們的移民補助款扣著不發,只有按他們要求蓋房的人,才能得到移民款換成的建築材料,這不是強迫我們蓋房嗎?就是這樣,蓋房錢不夠的時候,幹部又動員我們貸款。我們這些移民貸了款後拿什麼來還?現在房子砌成這樣,移民補償款沒了,還欠銀行的錢,房子又沒法完工。弄得我們上不得,也下不得,我們現在怎麼辦吧?這都是你們政府弄的,逼我們到絕路啊!」……

聽著村民自語式的訴說,我明白村民是想借有人來參觀訴訴委屈。好在他們都是用當地話在說,那些干部大概以為來的客人都聽不懂,也就硬著頭皮陪客人在村中走了一圈。當我們離開村子時,村民還遠遠站在村口大聲說著被逼蓋房的困苦。因為我就是桂林人,對這種鄉音實在是聽得太懂了!伴著這些移民的訴說,我的心在往下沉。很顯然這個村是當地政府一手主導下,借移民搬遷之機而建起的所謂新農村。這個村新倒是新的,只是這種新對這些農民來說有什麼意義呢?如果一個新農村的建設都不能以這個新農村中農民的自願與滿意為目的,那麼這個新農村又是在為誰建設呢?這個新農村的目的又何在呢?

桂林之行所看到的兩個新農村,給我不少觸動。我想以見多識廣且充滿睿智的朱老肯定早從中看出了問題,記得朱老在離開桂林時曾不無感慨地說了一句:「美景很多」。當時我腦中馬上浮出「問題不少」的對句,但話到了嘴邊,我感覺不便說,於是強行嚥了回去。過了一會,朱老又自語般地說「問題不少啊!」從這簡短的話語中,我深深感到朱老內心深處的憂慮。

三、路邊展示的新農村

上世紀九十年代後期,在桂林市到全州縣的鹹水鎮境內的湘桂主要公路邊,就建起了一個新農村。該村共有十幾座兩層的樓房,建築樣式完全一樣,一看就知是用的同一張圖紙建造。每座樓房佔地面積大約是七八十平方米,每層有兩居室,樓頂可以涼曬東西。坐車從公路上遠遠看去,那依山面水的樓房實在很漂亮,對祖祖輩輩住陰暗潮濕瓦屋的農民來說,這樓房絕對富有誘惑,因為它不僅寬敞明亮,乾燥通風,而且便於曬穀涼衣。若排除經濟承受力的因素,讓農民選擇,他們肯定毫不猶豫選擇樓房。所以對用樓房代替瓦屋的新農村建設,好壞優劣上無須去討論,樓房肯定勝過瓦房。問題就在於今日中國農民是否普遍具有了這種享受住樓房的經濟承受力?

到縣城後,我曾跟在縣政府部門工作的同學談起這個情況,問他們那個農村怎麼會建成那樣?錢從哪裡來?是村民自願還是政府動員?有個瞭解情況的同學跟我說那都是當地鎮政府的業績。那個村也就是一個只有十幾戶人家的普通農村,既無什麼特色產業,也沒有什麼地域優勢。但鎮政府為了樹起一個典型來就動員村民遷至公路附近,政府利用手中的權力提供給村民建房用地審批的優惠,還通過一些途徑從上面撥得一部分援助款,建房基本上就是個人拿主要部分,政府援助一部分,若還不夠的,當地政府就出面幫他再貸部分款,這樣政府的確是出了力,農民從建房上也的確受了些益。政府的要求就是按它的圖紙與規划來建房。這對於那些需要建房並且有一定資金的村民來說政府這種優惠與資助的確有用,是能得到村民真誠的歡迎的。然而此中的問題是並非每個村民都能有這個蓋房的部分資金,對於那些沒有所需蓋房的部分資金的村民,他們往往是家裡勞力不足、生財無路、或者急需用錢的人。這些人雖然也一樣面臨瓦房變樓房的需要,但他們往往更急需錢維持生活,或送子女上學,或給人治病,或改善經營生產,總之他們用錢解決別的困難比用錢改善住房更急迫!

在這種情況下,政府通過一定的利益誘導,使他們在半自願情況下(即加入建設,眼前的確能受點利,而不加入建設,擔心以後又沒有了機會。因為那些干部本來就是這樣動員的。)捲入到新農村建設中,將原本緊張的血汗錢用於了房屋建設上,有的甚至因此而背上了債務。這個村如果僅僅從住房改善上來說,那確實提高了一大步,然而畢竟人需要的不僅僅是住房,尤其如一些家庭面臨孩子上學、老人看病、生產投入等等問題的,住房改善就更是需要中的次要了。如果因為住房的單方面改善而導致其它方面的緊迫,甚至中斷,這顯然會給村民帶來嚴重的困難。如此住房的改善而導致其它發展受影響的新農村建設顯然不是一種健康的新農村!我不禁要問一個單方面住房改善而可能引起其它困苦甚至災難的新農村建設對農民發展有什麼益處呢?

事實上因新農村建設而引起其它困難的事絕不是個假設,在新農村建設中就的確出現過一些經濟條件差的家庭蓋了房卻沒法進去住的情況,因為蓋房而面臨要還債,也因為暫時還不起債而只好不去住那房。如此新農村建設除了增加了人的負擔又還有什麼作用呢?

四、這種新農村有什麼示範作用?

最近我因事回到家鄉,順便調查了一個叫畫潭村的貧困鄉新農村示範點。這個村是整個縣最貧困鄉中的一個貧困山村,荒山是村里的主要面積,人均田地不到兩畝,並且十年九旱。村中最大的優勢可能就是人口少,全村十來戶人家,總人數就六七十口人。正是這個條件讓鄉政府選中它作為新農村示範點。鄉政府要求那個村每戶拿出三萬七千元錢來,政府統一給村民規劃建房用地,提供建房圖紙,建房不足的錢由政府補助,但勞力由村民自己提供。那個村所建的樓房都是兩層,每層一套兩房一廳,佔地面積七十多平米。這樣的一棟樓在當地蓋,若不算勞力錢,材料錢大概在四萬元左右。由於政府直接出面,簡化了建房辦證手續,同時也提供了幾千元的建築材料補助,因而對村民具有一定吸引力。儘管如此,在貧窮的山村要拿出三萬多元錢也不是件容易的事,但村民如果不參加這次統一建設,那今後要建可能批地辦手續就會很困難,並且材料運輸上也沒有政府統一安排的方便。於是村民一方面在一定利益的引導下,一方面在當地幹部的動員下,就加入到這場新農村建設中,但全村一半多家庭都到親戚們那裡借些錢來,以完成這項住房改造的運動。經過一年努力,全村的確煥然一新了,昔日的瓦房全變成了兩層的樓房。一個原本貧困的山村,終於在住房上追趕出了現代的色彩。

然而當村民搬進新樓房不久後,在還沒有充分享受到新房的喜悅時,那種債務的壓力就讓他們無法為這種新農村建設而歡欣。他們不得不窮盡計慮與勞力地去掙錢,以期盡快還清債務。然而對於一個祖輩努力都不能改變貧困的山村,村民怎麼能一時就找到發財之路?於是能外出打工的就長年累月地奔波於外,在沒有掙到還清債務的錢時,就是新年也只好不回來了,而那些不能外出打工的人,則在原本緊張的日常開支中更進一步地節衣縮食,這樣全村就出現了住著現代房子卻過著古代災荒年月生活的怪異情況。久而久之,村民住新房的喜悅竟然被生活困頓帶來的怨氣所取代。

面對這麼個貧困山村所建起的新農村示範點,我實在理解不到它示範的意義。我曾非常誠懇地問過家鄉的村民:「你們覺得那個村有示範作用嗎?你們能從中學到什麼東西呢?」村民直白的回答:「那不是給我們示範的,那是給上面領導來檢查的。那個村就算全部是國家撥款,對我們也沒有什麼示範作用,因為國家不可能村村都撥款建的。只是因為那個村太小了,當地政府只要很少的投入就可以建起來,所以政府才拿它來示範,而那些大的村,政府是不可能投入去建什麼新農村的。因此我們根本不想,也從來不指望能得到這種改善。」

農民如此看待的一個新農村示範點究竟還有什麼示範意義可言呢?當然這種沒有示範性,不僅表現在政府在建設之初就決定了不可能去推廣,而且它除了建設幾座新樓就沒有任何新可言,也就沒有什麼真正值得學習仿照的內容。如果真要從中學點什麼,恐怕那樓房的建築式樣就是唯一可以模仿參照的東西了。如此的新農村實在貧乏得可憐,又怎麼能帶給村民示範呢?

五、問題與出路

從我所親見的中國新農村建設,大體上可分為兩類:其一是村民主導下的新農村。這種新農村是村民根據自身條件走出可持續發展的經濟之路,通過多年努力積累起財富,順理成章地達成村民住房改造,實現新農村建設的自然提升。興安的坡上村就是這種類型,還有沿海,如廣東、福建、浙江、江蘇等地的新農村多是如此。在這種新農村中,住房城鎮化是經濟發展的必然,或者說是經濟發展的附帶產品。這種新農村是以產業發展為前提,以財富積累為基礎,以住房改善為整體生活改善的部分內容。這種新農村建設有深厚的經濟持續發展作支撐,因而是長遠而穩定的。而這種新農村通常也是與政府沒有太大關係的,從某種程度而言,政府的不干預是造就他們經濟發展的重要原因,而不是相反。可見這種新農村多是經濟發展中自然形成的,政府不干預是形成的重要條件之一。

其二是政府主導下的新農村。這種新農村通常就是當地政府領導為了政績的需要,人為地利用一些建設項目,通過一定的利益誘導與行政強迫,促使村民加入新農村建設的洪流,窮盡農民的財力與物力,營造出一種房屋建設的新農村樣式。這是我所見到的中國內地普遍新農村建設的狀況,以上所言興安的移民村、全州鹹水與畫潭的新農村就是這種典型。應該說村民主導下的新農村是一種健康的新農村,是中國農村發展的光明未來,然而政府主導的新農村則是病態的、畸形的一種新農村,是會給社會帶來災難的、是背離社會發展規律的,因而是必須警惕的。

從目前中國內地普遍出現的新農村建設來看,政府主導下的新農村建設成為了主流,而這種政府主導的新農村建設已經反映出如下一些顯而易見的問題:

其一是顛倒主體與客體的關係,迷失了新農村建設的宗旨。新農村建設的目的應該是改善農村生活環境,提高農民生活質量。基於這種目的就決定了新農村建設的主體應該是農民,他們的所需、所願與所能是新農村建設的主導,而政府只能根據這種需要來提供力所能及的服務,來輔助農民實現願望。然而現實中所反映出的新農村卻常常是政府官員的需要成為新農村建設的動因,政府官員成為新農村建設的主體,他們為了創政績而不計現實條件許可,秉持「有條件要上,沒有條件創造條件也要上」的蠻幹信條,人為地造出了一些新農村。這種完全顛倒了主客關係的新農村建設是違背新農村建設的宗旨的。

其二是只追求外在形式,忽視新農村建設的豐富內涵。新農村建設是一項複雜的系統工程,其中既有物資生活條件的改善內容,也有精神生活條件豐富的內涵,同時還有農村社會關係建設的需要,所以那種將新農村建設理解為住房改造顯然是歪曲的,是只看到一方面形式而忽視了豐富內容的,是犯了一葉障目不見森林錯誤的。這種將新農村建設閹割成住房建設的行徑,除了顯示著中國地方基層官僚的素質外,更顯示出體制性痼疾–為民作主、唯上自從、形式主義、權力至上等等。

其三是捨棄新農村建設的路徑開拓,急功近利、揠苗助長。新農村建設是一項長期而艱巨的工程,需要一步步從物資與精神上的積累。應該說農村產業結構的調整、特色產業的形成是新農村建設的經濟支柱;農民現代公民意識的養成,公民和平相處、互愛互利、平等協商、自治自有、自尊自享意識的生根是新農村建設的精神保障;同時農村與世界主流文明相應的現代組織關係的建立也是新農村建設題中應有之意。然而無論經濟,還是精神,以及組織建設都決不是一蹴而就,它需要長期的積累。所以那些指望蓋幾座樓就建成新農村的想法是極權體制下官僚短視與急功近利的必然表現。

其四上畸形、單調、超前的新農村建設,勢必挫敗農村整體的發展。中國權力主導下的新農村建設是一種為建設而建設的面子工程,這種新農村建設,在權力的誘迫下農民常常耗盡錢財,甚至因此影響到孩子上學、家人看病等等。在農民沒有整體保障與穩定經濟增長的情況下,只注重眼前住房改善,不計具體村民家庭狀況,一味只求整齊劃一、追求現代、超前的美觀建設,這在行動上,是典型的極權政體好大喜功的一刀切;在工作作風上,是典型的弄虛作假、欺上瞞下;在指導思想上,是典型的形而上學。因此中國新農村建設是一場雷同於上世紀五六十年代的共產風。它不僅不能給中國農村帶來改觀,而且還將在一種畸形住房建設的消費中,耗盡農村的財力物力,影響到其它(如教育與醫療)的發展,最後除了幫助政府拉動內需與增大GDP,別的作用就很難找到,甚至還將遺害農村今後長遠發展。因此我們必須警惕中國今天的新農村建設!

從中國新農村建設存在的問題,我們可以看到真正健康新農村建設的路子:中國新農村建設的主體是農民,農村建設必須遵從廣大農民的願望,立足於實現農民的需要,以傳統產業調整與現代產業培植為經濟基礎,以現代公民意識的養成為精神依託,以現代文明社會組織形式為社會保障,實現全方位、整體性地協調發展,這是中國新農村建設走出困境的路徑。最後,讓我們本著對民族負責的精神,趕緊喝止那種畸形、病態、單一住房改造的新農村建設,而開啟一個真正現代意義的健康的新農村建設里程吧!

2007年2月

──原載《民主中國》(http://www.dajiyuan.com)