也許在美國生活了半輩子,但基本只閱讀中文報紙,他們會在電話中安排大洋彼岸老家侄子的婚禮,但很少關注隔壁街區發生了什麼。

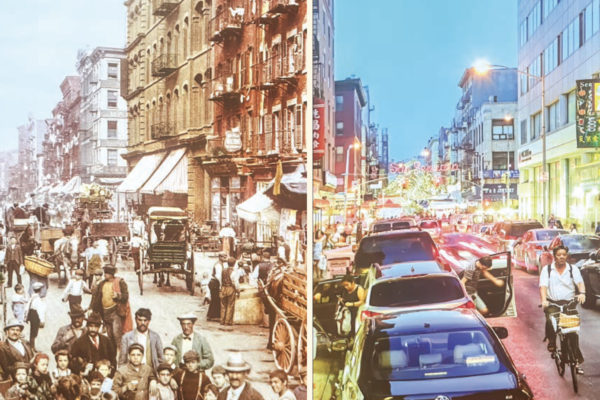

紐約就像一碗沙拉,遠看是道菜,但細看就是生菜、聖女果、黃瓜……可是等吃到嘴裡,又不僅是某種食材,而是混合了醬汁的綜合味道。

紐約,很難說是什麼文化,走兩個街區就可能從中國到了意大利,街上更是南腔北調,都淹沒在在一聲聲「New York, concrete jungle where dreams are made of」的歌聲中。自由、夢想、金錢、權力,在這個城市好像沒有什麼不可能。

今天去的是紐約市博物館(Museum of the City of New York),起因是看到了一個關於薑餅小人展覽的廣告,覺得很可愛就出發了。沒想到,去了才發現一層是關於紐約歷史的介紹展,歷史的碎片靜靜地躺在玻璃窗後,講述著這座繁華都市少為人知的過去。

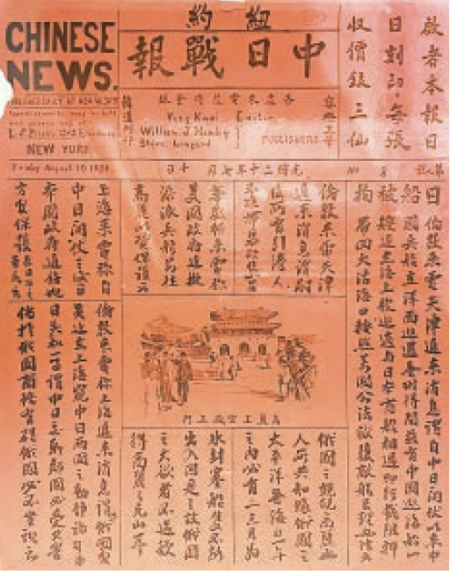

展廳正中間放著幾個可互動的電子屏,展覽著對於紐約多元文化做過貢獻的歷史人物。其中一個陌生的華人面孔吸引了我的注意——王清福,肖像中的他梳著清朝的長辮,戴著歐式的禮帽,不太像是印象中早期華人勞工的樣子。不同於他的名字,他並不是一個在美國社會享清福的人,而是奔波於華人的人權運動以及倡導抵制鴉片。

1847年,王清福出生在山東一個富庶的家庭,因為家境敗落,與父親沿街乞討,被一對好心的傳教士夫婦收養,之後來到美國讀大學。他是最早一批移民美國的華人,也是美國華裔民權運動領袖、記者、演說家和作家,被視作是華人的「馬丁·路德·金」。

王清福長期與美國主流社會打交道,深知政治的重要性。他曾忠告有選舉權的在美華人,「如果你不打算投票或者不投票,政治人物把你看成一隻爬蟲。但是一旦你到了投票箱前,他們就把你當作一個人,當作兄弟,拿雪茄、威士忌和啤酒招待你。」(When you don’t vote or don’t wish to vote, he (the politician) denounces you as a reptile; the moment you appear at the ballot box you are a man and a brother and are treated to cigars, whiskies, and beers.)

讓我感觸頗深的是,他在美國接受教育,自由與平等的觀念滋養了他,所以當他面對當時政府的「排華法案」,站出來呼籲華裔美國民眾參與到民主政治中來,用正當的方式捍衛權利。本來文化、政治和法律就應該是分開的,民主需要建立在擁有獨立意志的國民基礎上。

記得之前讀到過一本社會學的調查,講早期中國洗衣工作為美國社會的「陌生人」——他們隔離於所處的社會,並且非常難以被同化。也許在美國生活了半輩子,但基本只閱讀中文報紙,做著固定的工作,他們會在電話中安排大洋彼岸老家侄子的婚禮,但很少關注隔壁街區發生了什麼。他們的事業並不是「洗衣」,而是「回家」。

這是一個很有趣的關係,如果將美國作為一個賺錢的地方,那這個社會發生什麼確實沒什麼好關心的,賺夠錢走人就好。但如果像王清福一樣,將美國視作家園,或者跳脫出那種索取的概念,參與到這裡的社會生活,將民主政治也視作自己的家事,似乎視野一下就變得不同了。

我想紐約的繁榮一方面在於這個沙拉碗足夠大,可以包含各種食材,另一方面也是有足夠豐富的醬料,將那些林林總總的個體相連接,成為一個更好的整體。各位讀者您覺得您想成為這個文化中的哪部分呢?

當然,看完這個精彩歷史展覽,我也沒有忘記三樓的薑餅小人。裡面展示了小朋友製作的巨大薑餅屋,有點像是微縮的薑餅紐約。一進門發現裡面的小朋友平均身高跟桌子差不多,我突然覺得自己是不是太大人了。

不過我還是看得很開心,聽著小朋友合影時傳來稚嫩的童聲,我感覺歷史積澱了現在,而現在又滋養著將來,祝願在這片多元文化土壤中成長的小孩能開出更繽紛的花朵。◇

責任編輯:李越