【大紀元2025年03月14日訊】俄烏戰爭自2022年爆發以來,停戰談判屢屢受挫,近期也是一波三折,而美國的角色尤為關鍵。關於美國在俄烏戰爭中應該扮演什麼樣的角色,網路上形成了觀點尖銳對立的兩派。一方認為美國應該支持烏克蘭贏得反侵略戰爭的勝利,另一方認為,美國沒有義務去支持一場不屬於自己的戰爭,烏克蘭應該割地求和。這場爭論不僅關乎地緣政治的選擇,更重新喚起了人們對一個古老問題的思考:公理能否戰勝強權?

在國際關係中,公理能否戰勝強權?不是一個邏輯學中的邏輯判斷問題,而是一系列複雜的政治博弈問題。很多時候,公理和強權其實並不存在誰戰勝誰的關係,而是彼此相互作用,共同推動國際秩序的變化和發展。

這裡說的公理是指被多數人認可並遵循的處事規範和原則。公理的產生是為了協調人們之間的利益關係,公理所依據的處事原則更多地來自習俗、傳統、法律、公共意志或強權意志,目的是使社會衝突達成新的利益平衡。公理中蘊含正義的因素,但不是正義的完全實現。

以公理和強權的關係來看,公理和強權的糾葛異常複雜。一方面是公理在很多時候也體現為一系列的強制規範,自身就帶有強權性質;另一方面,國際關係中的公理(國際規則)本身就是靠國際強權制定,也依靠國際強權推行,公理和強權在國際關係領域是一體兩面的表現,很難區分彼此。

公理不等同於道德 公理規範在歷史上不停變動

從具體表現形式來看,公理是社會關係中一系列的公眾意志、公共政策和公眾行為規範以及國際關係中的國家行為規範的集合。公理表現為一些具體準則,而非抽象概念,且這些準則在歷史的不同時期一直處於發展變化之中。

古希臘的大哲學蘇格拉底由於在公共場合宣傳辯證思維的智慧,質疑雅典的傳統秩序,被視為對城邦公理的威脅,而被雅典公民大會投票判處死刑。從法律角度而言,對蘇格拉底的判決是合法的;從民主體制的角度來看,是公民投票判處他死刑,代表了當時這個城邦民主共同體的大多數民意。就蘇格拉底的時代而言,這次判決顯然是符合公理的。

但是對今天的大多數人而言,雅典人對蘇格拉底的判決是不合理的。因為當今時代尊重信仰自由和言論自由。尤其在美國,這既是天賦權利,也是立國之本,所以,蘇格拉底之死不符合今天的公理。

蘇格拉底的悲劇至少告訴我們一個真相:那就是公理和法律和民主意志在歷史的具體條件下可能是一致的,但是公理和道德在很多時候並不一致,政治和國際關係中符合公理的行為並不意味著道德上的正確性,也即公理和正義並非等同。

再舉一例,一個遵守道德的人,他不會去殺人,但是如果他參軍上了戰場,不殺人就違背了軍隊運作的公理。二戰時美軍和德軍在戰場上廝殺,雙方軍人中有很多都是新教教徒,《聖經》要求信徒不能殺人,但是當雙方在戰場上相遇時,道德戒律就只能暫放一旁,殺死敵人就成為戰場生存的唯一選擇。

軍隊中的公理之一就是朝敵人開槍,不服從這個公理顯然是不可想像的,但是也有例外。根據真實故事改編的美國電影《血戰鋼鋸嶺》(Hacksaw Ridge)的主人公多斯出於對醫護工作的熱愛而參軍,但又由於基督教信仰而拒絕拿槍,多斯因此遭受到軍方指控,一度差點被判刑。後來堅持不拿槍上戰場的多斯因在戰場上英勇營救了75位傷兵而受到國會表彰。在這個故事裡,多斯堅守了道德(只救人、不殺人),而沒有認可戰場上的公理(向敵人開槍),但這是極少數的特例。由於戰場環境的極端性和戰爭規則的剛性,這種特例難以成為普遍現象。

從蘇格拉底的悲劇到戰場的道德困境,我們可以看到公理與道德的衝突無處不在。而歷史上的國際關係在大多情況下都是通過戰爭來調整的,由戰爭中的勝者或者強者來制定國際規則,這些國際規則通常就是那個時期國際公理的體現。

可見,在社會領域的公理都是一系列的現實規則,包括國家的內部規則和國際規則,公理背後凝聚的是強大的權力因素。如法律中的公理是靠國家力量去推動的,民主制度中的公理是靠選舉結果推動的,國際規則中的公理是由國際強權來推行的。也就是說,公理是社會權力驅動下誕生的一系列體制化的成果,它是社會博弈在制度層面的輸出值。

國際關係領域 公理和強權一體兩面

中國近代以來所經歷的一切,可以幫助我們理解國際關係中的公理和強權的關係。簡單舉幾個例子。

1918年1月美國總統伍德羅·威爾遜提出「十四條宣言」,主張民族自決、反對祕密外交、強調各國人民權利平等,並以公道原則進行議和。威爾遜的宣言及1918年底第一次世界大戰協約國一方的勝利,讓整個中國看到了擺脫不平等條約的曙光,中國知識界把第一次世界大戰視為「公理戰勝了強權」。

但是,1919年《巴黎和會》的外交失敗,讓中國人又悲憤「公理不能戰勝強權」。事實上,中國在《巴黎和會》上未能收復青島,並非公理和強權誰戰勝誰的問題,而是我們認為的公理和國際承認的公理之間尚有差距。中國期待的「民族自決」公理被大國間的利益交換所取代。

中日《二十一條》密約中關於日本在青島權益的條款,成為日本在《巴黎和會》上獲勝的關鍵。當中日雙方對於《二十一條》條款的爭議各執一端時,美英法三大國的態度形同三位國際大法官的「終審裁決」,決定了青島的歸屬。這和現代國家最高法院的判案過程是一樣的,無論大法官如何判決,無論在他們心裡道德和個人利益或者國家利益之間如何權衡,對於這場博弈的輸出結果來說都不重要,重要的是「終審判決」的結果就體現了當時的國際公理。

1922年的華盛頓會議上,青島又被裁決通過付費方式歸還中國,這個結果依然是1922年國際公理的體現,日本迫於英美壓力和國際孤立風險而選擇遵循這個新公理。

1937年中日全面戰爭爆發後,中國大片土地迅速淪陷,中國人在基本沒有外援的條件下孤獨抵抗強大的日軍。中國軍隊和日本軍隊的差距遠遠超過今天烏克蘭軍隊和俄羅斯軍隊的差距,而且中國在當時國際上幾乎得不到有力的外援,處境比今天的烏克蘭人民更悲慘更絕望。

中國人民之所以能熬過抗日戰爭的艱難處境,主要得益於二戰爆發和美國參戰。如果沒有美國參戰在太平洋上抵抗日本,當時的中國僅憑自己的力量幾乎沒有希望戰勝日本。

所以,中華民國取得抗日戰爭的勝利,成為聯合國創始國,也非公理和強權誰戰勝誰的問題,而是一群強權戰勝另一群強權的問題。二戰後依據戰勝國利益建立起以聯合國憲章為核心的國際規則,構成了當前國際公理的主要內容。

1971年10月25日聯合國通過2758號決議,剝奪了中華民國在聯合國安理會常任理事國的席位,由中共政權取而代之。這次表決未來會被認為是聯合國史上最大的恥辱之一,但那卻是1970年代國際公理的體現。聯合國成員國的這次民主表決雖然合法,但卻不符合道德(也不符合正義),這與蘇格拉底被判死刑的道理是一致的。

可見,國際關係中並沒有公理戰勝強權、還是強權戰勝公理的問題,國際公理本身就是由強權制定的遊戲規則,它會隨著強權博弈格局的變化而變化。

俄烏戰爭 公理與強權的碰撞和融合

那麼回過頭來看看當前的俄烏戰爭,正如當年的中國在抗日戰爭中必須依賴強權支援,今日烏克蘭的命運同樣取決於國際力量的博弈,而非單純的公理訴求。

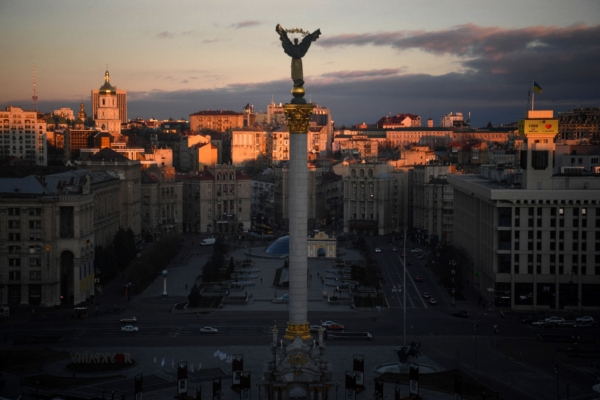

2022年2月俄羅斯對烏克蘭發起的「特別軍事行動」,不僅是一場軍事衝突,更是一次國際公理與強權關係的現實碰撞和重新融合。在這場戰爭中,公理的定義因立場不同而分化,而強權的較量則直接決定了戰局的走向。

從烏克蘭的角度看,公理體現在對國家主權和領土完整的捍衛。烏克蘭政府和民眾將俄羅斯的入侵視為對國際法基本原則——《聯合國憲章》所保障的主權平等與禁止使用武力——的公然踐踏。

反觀俄羅斯,其「公理」建立在另一種敘事之上。普京政府宣稱,烏克蘭的親西方政策威脅了俄羅斯的國家安全,烏克蘭要加入北約是對俄羅斯核心利益的挑釁,烏克蘭境內有納粹分子,頓巴斯地區俄裔居民受到納粹分子的種族清洗。在俄羅斯看來,「特別軍事行動」既是對西方強權的反制,也是對俄裔居民的保護(類似於越南出兵柬埔寨保護受到赤棉清洗的越南裔)。

儘管俄羅斯的這一敘事並未獲國際社會的廣泛認可,儘管烏克蘭的反侵略戰爭受到國際社會的廣泛同情和支持,但是俄羅斯憑藉其軍事優勢,在戰場上占據了上風。截至2025年3月,烏克蘭雖在西方援助下守住了部分防線,但其經濟遭受重創,人口大量流失,兵員嚴重短缺,即使有美國的繼續軍援,烏克蘭也沒有足夠軍力支撐這場戰爭。

烏克蘭的處境與中華民國抗戰早期的孤立處境不同:中國當時國力更弱,卻能等待二戰爆發扭轉局勢;而烏克蘭若要擊敗俄羅斯,除非第三次世界大戰爆發,讓歐洲各國一起參戰才有機會,而這正是川普政府要極力避免的危險局面。

正如前文所述,大多數情況下,國際關係都是通過戰爭來調整的。俄烏戰爭作為冷戰後歐洲最大規模的衝突,不僅動搖了歐洲地緣格局,也正在重新塑造未來的國際關係。

一場反侵略戰爭的最根本目標是保衛自己國家人民的生命和財產安全,保護人民的自由生活。如果打贏戰爭可以實現這個目標,那就把戰爭打贏。如果戰爭贏不了,那麽停戰妥協就是實現這一目標的最佳選擇。

面對俄羅斯的軍事優勢,面對自己的不利處境,通過談判達成一個長久和平協定已經成為烏克蘭的唯一選項。比起國土的損失,生命才是一個國家最珍貴的所有。

川普總統深知烏克蘭的悲慘處境,也極力避免爆發第三次世界大戰和觸發核戰爭的風險。因此,川普政府一上台就積極斡旋俄烏停戰談判,給俄烏和平帶來了希望。

俄烏和平曙光乍現 停戰後正義如何實現

3月11日,美國和烏克蘭高層官員在沙烏地阿拉伯舉行會談。當天,美國國務院發布新聞稿宣布,烏克蘭準備接受美國的建議,立即落實為期30天的暫時停火協議。這項停火協議若經俄羅斯同意即同時執行,美烏雙方同意可延長停火期限。至此,俄烏戰爭算是迎來了第一縷和平曙光。

隨著俄烏停戰談判的即將開啟,新國際格局的逐漸形成,公理和強權的再度相互融合,相關爭議也會偃旗息鼓。事實上,人們拿出公理和強權的關係進行討論,表面上是關心誰戰勝誰的問題,實質上關心的是一場戰爭中「正義」能否實現的問題。

正義的目標高於公理。如前所述,公理其實是一種經世致用的工具理性,是為了達成利益平衡而形成的強制性規範或公共意志。而正義是指一種符合道德的狀態或原則,對正義的追求才能體現人們在正與邪、善與惡中的價值選擇。

可以說,所有的反侵略戰爭本身就具有正義性,是對正義的維護。烏克蘭顯然是這場戰爭中的正義一方,對被侵占國土的追討也是烏克蘭在停戰談判以及和平實現後矢志不移的追求。

烏克蘭在目前的談判中處於劣勢,將不得不做出重大妥協,如果能讓更多俄占領土被國際託管,為日後討還留下空間,就是烏克蘭在談判桌上所能爭取到的最大利益。而要實現這個目標也需要川普政府的大力幫助才能達成。

正義的實現需要時間,更需要國家實力的增強。俄烏停戰後,烏克蘭可以利用美國和西方援助大力恢復經濟,並將更多資金用於國防建設,打造出歐洲一流的軍力,為日後有機會逃回國土增加談判籌碼。

同時,普京對俄羅斯的統治並不會長久,如果普京下台或者普京因健康原因不能繼續執政,俄羅斯的強權政治就會瓦解,屆時如果有更溫和的俄羅斯政府上台,烏克蘭通過談判繼續討回國土就有了更大的迴旋空間。

人們經常說,正義可能會遲到,但不會缺席,以此表達人們對正義理念的信守和追求。在國際政治中,我們應該堅守正義的信念,無論天長地久。

作為聯合國四大創始會員國的中華民國,在1971年被非正義的「合法形式」驅逐出聯合國,在長達半個世紀以上的時間裡,國際公理只承認中共強權為中國,而將真正的中國(中華民國)放逐國際社會之外,成為國際關係中的孤兒。

但是國際公理隨著國際格局的變化也會改變,中華民國所堅持的正義也正在到來。美國國務院近期將中共國的國號從網站上除名,而以中國代之,這被外界解讀為川普政府將不承認中共國是中國,將中共和中國區別開來。或許中華民國回歸聯合國重獲中國身分的那一天已經不遠了。

責任編輯:連書華