【大紀元2024年10月29日訊】(大紀元記者林丹、黃小堂紐約報導)10月26日(星期六)台裔藝術家池農深(Wei Jane Chir)製作的最新紀錄片《煤鄉故事-菁桐篇》放映會及影片賞析座談會「白雲深處」在紐約華僑文教中心舉辦,吸引數十位紐約台僑,包括人類學者、社會學教授及律師友人共襄盛舉。

《煤鄉故事-菁桐篇》是池農深製作的歷史小鎮【地方臉譜】系列的第三部紀錄片,片長28分鐘,拍得唯美大氣,講述了位於新北縣平溪山的「菁桐」這個台灣產煤小鎮的歷史背景與興衰,該小鎮已成為了北台灣一個受到台灣內外人士喜愛的熱門旅遊景點。

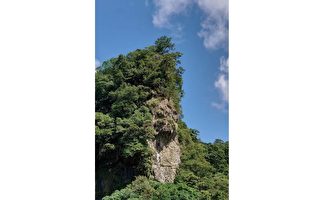

菁桐曾是台灣最大的煤礦區,被稱為「黑鄉小鎮」——在紀錄片的畫面中,一條沿溪的平溪線火車,穿梭在綠林樹海間,有著世外桃源之美。「菁桐」因煤礦業而一度繁榮——平溪尤其是菁桐這個當年有「台灣煤」代稱的小鎮,在最繁榮的時候,每天數千人進出;在煤礦被新的能源取代後,礦業凋零,礦區裡的城鎮遭受被廢棄的命運,小鎮人口只剩下百人。

2019年至2021年疫情期間,池農深深入平溪尋訪老礦工、影像記錄者、外來的城鄉規劃師與目睹當年繁榮極盛時的見證者,他們回顧昔日的生活樣貌和煤礦小鎮的興衰。片長雖短但感染力強。

池農深接受採訪說:「我在菁銅煤鄉,才發現台灣有這一段不太被提起的歷史。以前是原住民在那邊,然後漢人來了,後來日本人來了,然後是外省人,就所謂的國民黨來了。但不管誰來,其實大家都要好好地把這個地方經營好。」

紀錄片放映後,進行了茶會座談交流。座談會主持人為2024紐約藝文權威百人榜唯一華裔入選人洪惠瑛(Cathy Hung),與談人包括台灣新晉導演柯奕廷(Bryan Ko)及新生代影評人Gigi Lin。

主持人洪惠瑛表示看過三遍這支紀錄片,對片中動人的音樂印象深刻。她認為,影片非常著重在人文與情感的描述,而池農深在創作過程中,做到了「入乎其內、出乎其外」,即感同身受但又不「深陷其中」,能夠以最近身的角度來記錄真實,並分享最客觀的情感。

洪惠瑛指出,電影是一個多媒體藝術,其創作過程,從劇本、挑景、音樂、錄像、剪接,到後期製作,是非常繁複的過程。身為導演,柯奕廷對此深表認同,他認為紀錄片是一個探索的過程,開拍之前有一個大方向,但是在深入了解跟拍攝的過程中,一定會發現很多原本不知道的寶藏。這個探索的過程就是一直在重新打破自己以往的觀念重新建構的過程,很難熬。剪輯又是一個龐大的工程,並有一個未知性在裡面,需要很強大的韌性跟很高的心理素質才能突破。

柯奕廷說,《煤鄉故事-菁桐篇》給他截然不同的感受。池農深一直在帶著觀眾去探索那些因為苦難而淬鍊出的那種不可取代的、珍貴萬分的寶藏——共同的記憶。

Gigi Lin在座談上表示,她看了影片以後,才知道這段歷史,「四十多萬的礦工家庭,包括現在台灣總統賴清德,還有台灣導演吳念真,他們都是礦工的孩子……礦工的付出,很多礦工他們犧牲了,他們付出了健康、青春、生命,奠定了現在的基礎。」

「更加重要的是,知道了怎麼才能與上天保持一個和諧。」Gigi說,從這部紀錄片中,她看到了「如何敬畏生命、敬畏天地」。她說:「任何科技都不能代替,這是祖輩祖先留給我們的智慧。只要保持這種敬畏之心,在發展過程中,才能保持住我們的道德底線,只有這樣文明才能持久,才能生生不息。」

座談現場來賓雲集,回響熱烈。張律師是池農深老友,常義務在市政廳幫沒有錢的人打官司,得過市政府的特別社區服務獎,他提問:通常紀錄片是批判社會上的不公不義的事,但在這支片似乎拍得美美的,跟導演過去的批判風格不同。池農深回覆道:「不是所有的紀錄片都要去批判,其實這個裡頭也是有批判的,只是批判的方式較含蓄。分享共同記憶是我的重點。」

來賓黃先生問,為什麼此次放映會名稱叫「白雲深處」?池農深回說,答案在那首曹唐的詩中:「渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。仙人往來無行跡,石徑春風長綠苔。」仙人,不管什麼人,荷蘭人、美國人、日本人、漢人,大家在這個島上都是過客。只有那些山川白雲,才是永遠的居留者。

導演池農深前後共耗時三年時間完成該篇拍攝和製作。出生於台灣的池農深,在異鄉遊學創作40年。她1983年赴紐約生活和工作,隨後在舊金山州立大學學習繪畫和版畫,再前往德國學習繪畫,並於1992年獲得柏林藝術大學的碩士學位。她使用多種媒材,包括油畫、版畫、水墨畫、蛋彩畫等。

池農深從事藝術創作已有三十多年,相關展覽、繪畫、文字、影像作品無數,多件作品由國外美術館以及公共機構收藏。除藝術創作外,她亦在國外擔任雜誌藝術指導、舞台設計、版畫教師、雜誌作家、公共藝術創作,並且拍攝紀錄片。2003年製作拍攝的《葉蕾蕾傳奇》紀錄片,榮獲第51屆哥倫布國際電影電視節銅牌。

本此「白雲深處」活動是由Hello Taiwan、TAAC、Asian in New York共同主辦,僑委會協辦的系列藝文活動。

責任編輯:陳玟綺#