明朝中葉後,因為經濟的發展,百姓生活富足,也有了更多的閒情享樂。彼時戲曲小說大為流行,而為了吸引讀者、增加銷路,有的小說中加入了情色描寫或主要描寫情色,比如《西廂記》、《金瓶梅詞話》等。據歷代禁毀書目所載,這類小說大概有一百五十到二百種,而作者大多並不可考。這些淫書的流傳,著實是害人不淺。

清朝建立後,從康熙帝到同治帝,都曾不止一次嚴敕有司查禁這類小說,規定:「違者治罪,印者流,賣者徒。」「如仍行造作刻印(淫書)者,繫官革職,軍民杖一百、流三千里,市賣者杖一百、徒三年,該管官不行查出者,初次罰俸六個月,二次罰俸一年,三次降一級調用。」

除了朝廷嚴加查禁外,民間也有一些有識之士意識到了淫書的危害,他們看到這類書籍就銷毀。如清中葉有位叫石韞玉的人就是如此。

石韞玉(1756—1837),字執如,號琢堂、獨學老人等,蘇州府吳縣人。十四歲時,曾居住在表兄、蘇州藏書家黃丕烈家中。四年中,他讀遍了所有黃家藏書,並與表兄結下了深厚的情誼。這段歲月,也讓他萌發了對書籍收藏的興趣愛好。

乾隆三十九年(1774)十九歲時,石韞玉赴金陵(今南京)參加省試,在金陵書市購得《史記》一部,大喜,回家後,每天躺在床上讀之,樂而忘疲,往往讀個通宵達旦,他花了三個多月將其讀完。其後他的藏書越來越多。

不過,他對淫詞豔曲等書深惡痛絕。他專門在家中設置了一個焚燒爐,名曰「孽海」,凡是看到淫詞豔曲壞人心術與詆毀名教的書籍,他就買回家,都扔到爐中燒毀。如此燒了十幾年。陳康祺在《郎潛紀聞》中說「韞玉以文章伏一世,其律身清謹,實不愧道學中人」。

乾隆五十五年(1790)恩科,石韞玉考中狀元,從此進入官場,先後任福建鄉試正考官、重慶府知府,最後官至山東按察使。清代文學家、曾做過知府的梁恭辰認為這是他燒淫書、積功德所致。

嘉慶十二年(1807),石韞玉卸下官職回到故里,因他對書目學、方志學、校勘學、金石文字學都有相當深入的研究,所以主修《蘇州府志》160卷,府志保存了許多重要的歷史資料,後人稱該書為「善志」。

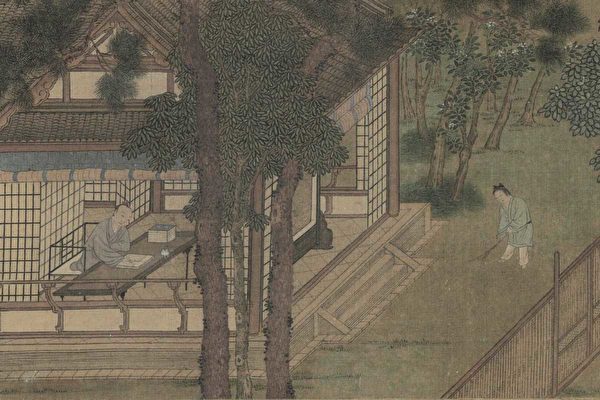

石韞玉在蘇州市飲馬橋附近的金獅巷的家中有一座藏書樓,名為「獨學廬」,嘉慶十七年(1812)築獨學廬時,藏書已超過二萬餘卷,至道光二年(1822)築另一座藏書樓「凌波閣」時,已增至三萬卷。等到他編撰《凌波閣藏書目錄》時,其藏書已增至四萬卷,可謂十分豐富,而他依舊對淫詞豔曲壞人心術之書毫不手軟。

與石韞玉燒淫書得福報類似的,還有揚州王姓書生。《耳郵》卷四記載了這樣一個故事:揚州王生,平素為人剛正,如果聽到非禮之言,則馬上掩耳離開。如果看見淫書淫畫,哪怕是別人的,他也要奪過來燒掉。

光緒二年(1876)秋,王生打算去參加省試,但卻苦於囊中羞澀。他向一些朋友借貸,也沒有結果,因此悵然返家。返家途中,忽見地攤上擺著一本書,他拾起一看,原來是《金瓶梅》。他大怒道:「這種書還公然出售,豈有此理!」幸好他身上還有一些銅板,他遂將書買下。

回到家中,王生讓妻子取來火盆,正打算將書扔進去,忽然有一張紙從書頁中滑落,原來是一千兩銀票。夫婦二人十分驚訝,遂仔細檢查書籍,又找到了一封信函。王生讀罷笑道:「這是貪官受賄的錢啊,用之無妨。」其後,他得以赴試。

上述兩例是燒毀淫書得福報的真實故事,古籍中亦有一些反面的例子。清朝的《玉曆寶鈔勸世文》中也列舉了創作、售賣淫書淫畫之人死後入地獄要遭受酷刑的情形。這無疑是在警醒當今在做此事的世人啊。

參考資料:

《履園叢話》

《耳郵》卷四

責任編輯:李婧鋮 @*#