【大紀元2019年09月17日訊】(大紀元記者賴月貴台灣桃園報導)人工耳蝸引進台灣已30多年,民眾對它的認知卻非常有限,有鑑於此,長庚醫院耳科資深主治醫師吳哲民決定出書,將行醫近40年的豐富臨床經驗,集結精采的32個案例,以淺顯易懂的方式,讓民眾瞭解人工耳蝸的重要知識,及協助徬徨無助、猶豫不前的聽損者及其家庭,有勇氣與信心接受尖端醫學科技-人工耳蝸,重獲新生。

書中案例包括:「聽損女孩獲7面全國賽金牌,跨向聽障奧運舞台」、「聽損兒也能成為資優生」、「誰說聾啞是宿命」、「從不會說話到演講冠軍」、「為母則強!想要聽見孩子的聲音」……等,篇篇精采觸動人心!

《人工耳蝸 翻轉人聲-耳科權威吳哲民回首20年》一書出版後,獲得熱烈迴響,讀者紛紛在吳哲民的臉書留言,他謙虛的說,要感謝整個醫療團隊、長庚醫院創辦人王永慶20多年來的大愛捐贈人工耳蝸醫材、每年上億元的捐助造福病患,還有政府的醫療補助……等,要感謝的人太多,非一人之力所能完成。

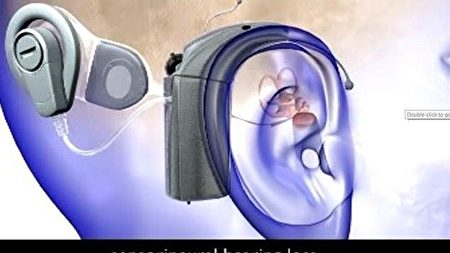

助聽器與人工耳蝸的差別

助聽器的原理是將聲音放大傳送到耳蝸,執行聲音分析的工作仍由內耳擔任,但若內耳毛細胞受損嚴重,助聽器是沒有幫助的;人工耳蝸則可以避開這些受傷部位,直接刺激聽神經,使病人有足以使用的聽力,因此助聽器是配帶方式,人工耳蝸則必須進行植入手術,但卻能為重度聽損者創造奇蹟。

把握搶救黃金時期至關重要

據統計台灣每年約有千分之3、4的新生兒有聽損問題,以平均出生人口20萬人計,每年約有600-800名聽損兒誕生。

早期小孩在大約2歲學語時才會發現聽力有問題,2012年開始全面進行新生兒聽力篩檢,一般醫院在生產住院3天內就會做,實為台灣孩子的一大福音,吳哲民說,3歲聽語前是黃金時期,他的病患在5歲以前植入人工耳蝸的占60%,復原的情況都非常好,他也很感謝長庚醫院的醫療補助,20多年來幫助1千多位患者可以過正常生活,不必進聾啞學校。

密集聽語復健是成功關鍵

吳哲民說,人工耳蝸植入手術後,需要完整的醫療團隊提供服務,才能發揮最大效益,團隊成員包括耳科醫師、聽力師、語言治療師、心理醫師等,而專業的「聽語復健機構」也扮演了非常重要的角色。

雅文基金會是台灣首次引入「聽覺口語教學法」的單位,基金會董事長鄭欽明為吳哲民的新書寫推薦序表示,植入人工耳蝸或戴上助聽器,就像買了電腦一樣有了硬體,還需要軟體才能讓電腦成為生活與工作上的助力,而雅文基金會所提供的療育過程,就是軟體的安裝與輸入。

透過聽覺口語法的早療,聽損兒可以自嬰兒時期配戴聽覺輔具後,就開始進行療育,越早開始療育效果就越好,以基金會累積23年的經驗證明,聽損兒適時接受聽覺口語法的早療至小學入學時,其聽說能力與正常孩子無異。

鄭欽明表示,在台灣,聽損治療相關的軟硬體實力,由於上下游周全的配套,因此在此一領域的全球排名十分傑出,每個人也都做了極為正面的貢獻。當一個聽損者能夠透過醫療、輔具及療育,擁有與聽力健全者無異的正常生活,那麼整體社會便可以降低諸多有形無形的成本。而從雅文基金會的經驗來看,當聽損兒如常成長之後,便會從受助者轉變為幫助者,這樣的轉變是在台灣不斷上演的真實奇蹟。

責任編輯:鄭樺