時間回到二○一四年,在我待在魏塔的第三年,老蔣家來了一個神奇的人。他開著一輛「黑A」的黑色轎車,帶著手電筒畫筆和一台黃色的小燉鍋,從黑龍江一路開了兩千多公里,到這裡來調養生息。原來他是個熱愛藝術的文藝小青年,有點黑,膚色跟我很像,有點倔,對畫畫的事總是很有精神。他有一雙小鹿一樣的眼睛,友好地觀察著這個世界。

清晨,從第一縷魏塔的陽光裡,他開始加入我和老蔣的畫畫集訓營,陪我們一起畫牛畫驢。過了沒多久,這個來自學院體制的大男孩,對我粗野的畫法漸漸按捺不住了。有天晚上,他突然用手機傳來簡訊,說有話要跟我說,說我的畫裡有大問題,我於是好奇地把他請進我的窯洞,深夜的魏塔就這樣讓兩個固執的人擠到了一起。我們咧嘴大聲說話,好像全人類的藝術史都被我們捧在掌心裡。說到底他是想說我的畫缺少畫理,該多學學大師和傳統的規律,而我想告訴他的是,大師不比一個普通人的感受強,梵谷不比一個平凡的母親偉大,他是被大師的畫理愚鈍了腦筋。畫畫是要橫衝直撞撞出來的。要跟上時代,直奔生活,直接開畫。我認真地看他,他激動的時候說不出多少話,手會用力地比劃。我心想:小弟弟,你說得那麼多,到底畫出哪些畫了呢?快別不自量力吧。

也許是我激怒了他的自尊心,也許是陝北鮮活的生靈喚起了他繪畫的欲望,從那晚起他就整天跟在我和老蔣屁股後面,一起出動,早上畫牛驢,白天畫風景,晚上畫人物,回家數著誰身上被跳蚤咬的包多。為了把老蔣畫像,他每晚把老蔣關在他的房間裡,不是讓他坐著就是讓他躺著,變換姿勢輪番轟炸,最後還真弄出幾幅看得順眼的。不過學院的手法加上城裡人的體質,面對老鄉憨糙古樸的形象還是稍嫌稚嫩。於是他開始漸漸改變自己的畫風,學起我和老蔣來。一方水土養一方人,畫畫也是一樣,要想畫好陝北人就要像陝北人一樣憨一樣可愛。還好他先天底子不是那麼太精明,是個可以改造成陝北老漢的苗子。小弟,加油吧,這樣我們就可以做志同道合的朋友囉!

就這樣寫生畫畫,時間過得飛快,有一天晚上村裡來了放電影的,我們搬著小凳子過去,邊看邊畫。那天月亮很大,不用手電筒也能找見夜路,我們看完後走在夜路上,越走越遠,樹影搖蕩在路上,像一汪深色的湖泛起了漣漪。在過河的時候,他拉住我的手向我告白,說他第一天來看到我的畫就喜歡上我了。那兩個小孩蹲著握向日葵的畫,令他覺得「莫名其妙的單純」。而他原先預計自駕遊,一路深入西藏,環繞大半個中國,也因為我在這裡而改變了計畫。不過,誰信啊,老弟(雖說後來知道他比我大一歲),你這樣做是想動搖我這個革命大姊的鬥志吧!

不過我的心確實波動了,往後的日子裡,他回來晚了我會擔心,白天起來總要看看他屋裡的門簾有沒有拉上。他沒有因為被拒絕而灰心喪氣,反而畫得更加起勁,彷彿他那倔強的畫筆要和這黃土地一起舞動,要證明給我看,他不是屁屁的文藝小青年而是要做個有擔當的大畫家。

有天早上,他拿了一根蒼蠅拍給我看,上面停著一個四不像的小怪物,像是半蛾半蟲,像是雌雄同體。牠尾部粗壯得像男人的那一根,往前來回抽送教人難為情。賴嘟嘟的身上,還頂著一坨亮麗的紅黑色毛團,就像蠢蠢欲動地在等著交配。我們看著這小怪物看得入神。過了好一陣子,這小怪物累了,停止了掙扎。牠的黑色尾毛像燒焦過了顯得疲憊。我們估計牠活不久了,既不能飛也不能爬,就把牠放在屋裡的牆角。誰知就在這令人屏息的沉默中,牠又抽送了一次。這次,牠衝破了翅膀,頭從身上的「王」字冒出了。牠奮力抬起了牠的前身。於是,牠的翅膀拍撲了。終於牠飛起了。

在此之前,我沒有這麼深入地接觸過一個人。來魏塔,是要用我的眼光,挖掘魏塔新的一面。然而他的到來,卻給了我一個新的眼光。這幾年來,我熟知了陝北的大小事,但是不是也有一些東西,阻隔在我的視線之外呢?

小怪物完成了蛻變,從奇怪變成奇蹟。我和他,則一同目睹了一個新生命的誕生。在這樣一個特別的時間點,老天安排了這個人與我相遇。他就是小劉,叫劉木童,和我一樣有股傻勁,我們原本是迷茫又苦苦追尋理想的年輕人。成為夥伴後,我們一起創作,一起幫老鄉拍照,幫他們修冰箱,換洗衣機,走到他們的炕頭上,一一聆聽他們的故事。我們都愛這片土地,難說我們不會一起蛻變,然後展翅高飛。(節錄完)

@

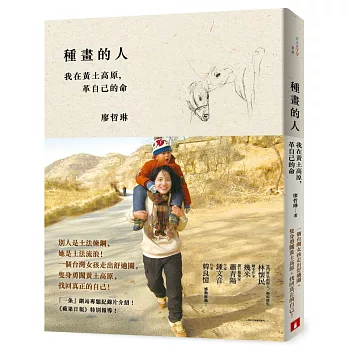

──節錄自《種畫的人:我在黃土高原,革自己的命》/皇冠文化

責任編輯:李梅