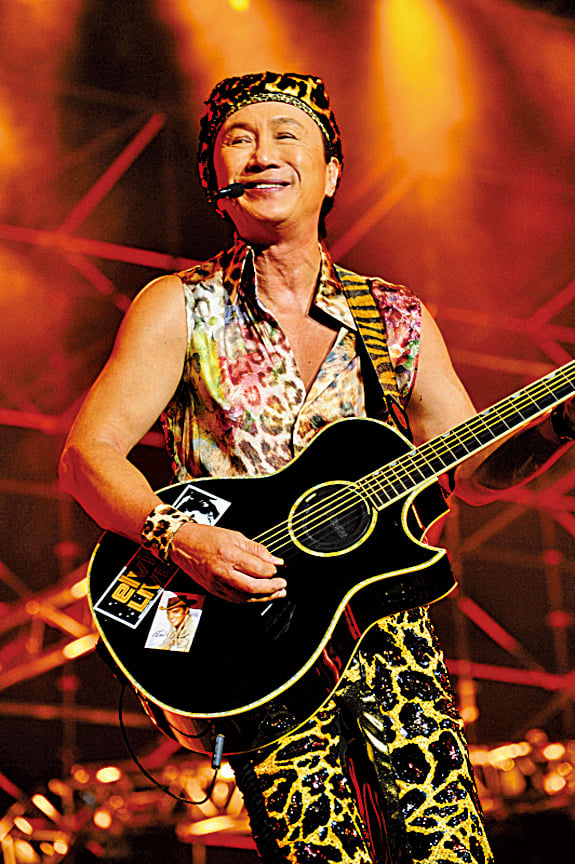

【大紀元2016年11月25日訊】(大紀元記者梁珍香港報導)認識馮添枝Ricky Fung,是在好幾年前的鄧麗君歌迷活動上。作為鄧麗君的唱片監製,馮添枝對挖掘和培養華人一代巨星功不可沒。即使在鄧麗君離世至今21年,人情世故淡化的現實中,馮對鄧麗君依然不捨不棄,足見其為人重情念舊。幾乎每次鄧麗君的紀念活動必到,談當年的好歌、好人、好故事,歷目難忘……

如果香港唱片業要頒發終身成就獎,馮添枝必定榜上有名。70年代加入寶麗金任監製,後升至總經理,馮不僅捧紅了鄧麗君,還打造了許冠傑、溫拿樂隊、張國榮、張學友、陳慧嫻、關正傑、雷安娜、區瑞強等粒粒巨星;80年代轉任「百代」(EMI)唱片總經理,他又和劉德華、羅文、陳百強、陳美玲及鄺美雲等合作;90年代自創星威唱片公司;目前擔任國際唱片業協會(IFPI)香港會總裁。馮添枝亦為流行音樂作曲家,作品多用「歷風」筆名發表,堪稱粵語歌壇的長青樹。

入行50年 從吉他手開始

60年代披頭四風潮席捲全球,香港也出現組樂隊潮,無需正式科班出身,無需精湛的表演藝術,就可玩音樂。1966年,年紀輕輕的馮添枝,即與一班朋友自組樂隊,他擔任吉他手,是唯一華人,其餘全是葡國人。可惜樂隊於1971年解散,但奠定了馮走上音樂道路的基石。

中學畢業後,馮添枝的第一份工是為大東電報局擔任音響技師,在香港大會堂工作。一年多後,玩BAND的好友鄭東漢(鄭中基父親)找到他,說寶麗金進軍香港,收購了一家本地的鑽石唱片公司,想找有能力、志同道合的人做唱片,於是邀請馮加盟。1970年,馮正式加入寶麗多(寶麗金)的製作部門,學做唱片監製,引進外國唱片在港推廣和售賣。鄭東漢則是總裁。

72年簽許冠傑 帶紅粵語歌

60年代的香港,還是以唱英文歌為主,但經過67年暴動後,元氣待復,而粵語電影開始式微,寶島台灣歌曲在香港風靡一時。如青山、姚蘇蓉等,到處都是《今天不回家》的歌聲。紅的還有馬來西亞歌手鄭錦昌、新加坡歌手麗莎等,本地歌壇卻一片沉寂。

當時適逢唱片業逆境,翻版唱片猖獗,香港寶麗金的製作部門亦要暫停,直至1972底才東山再起。馮添枝認為要闖出天地,還是要發掘本地歌手,製作自己的歌曲。故1972年底,簽了許冠傑。他說,坊間寫76年簽約是不對的。

「許冠傑,我們現在完全沒有保留地講,他是香港流行曲的支柱。」馮添枝頗為自豪地說。許冠傑最初是唱英文歌,但拍戲後轉唱粵語歌,一下子爆紅,亦帶動了香港流行樂壇。「許冠傑的化學作用很強,他是大學生。(當時)香港只有一間香港大學,大學生都唱粵語歌曲,無得比。這是一個小突破。」

之後著名音樂經理人梁柏濤(Pato Leung),推薦一個年輕樂隊給他。Pato將原本的樂隊名Loosers改為Wynners,「天天輸不好,不如改成贏」。即紅透至今40多年的溫拿樂隊。另外Pato又介紹陳秋霞,香港少見的創作女歌手,擅長譜曲。而這三個簽約歌手、樂隊的成功,令寶麗金站穩腳跟,進一步向外擴展版圖。

鄧麗君被發掘的奇妙經過

「當時日本市場有幾個港、台歌手開始走紅,一個就是歐陽菲菲,一個是陳美齡,那日本寶麗金也希望來亞洲找一個華人歌手。」馮添枝回憶道。

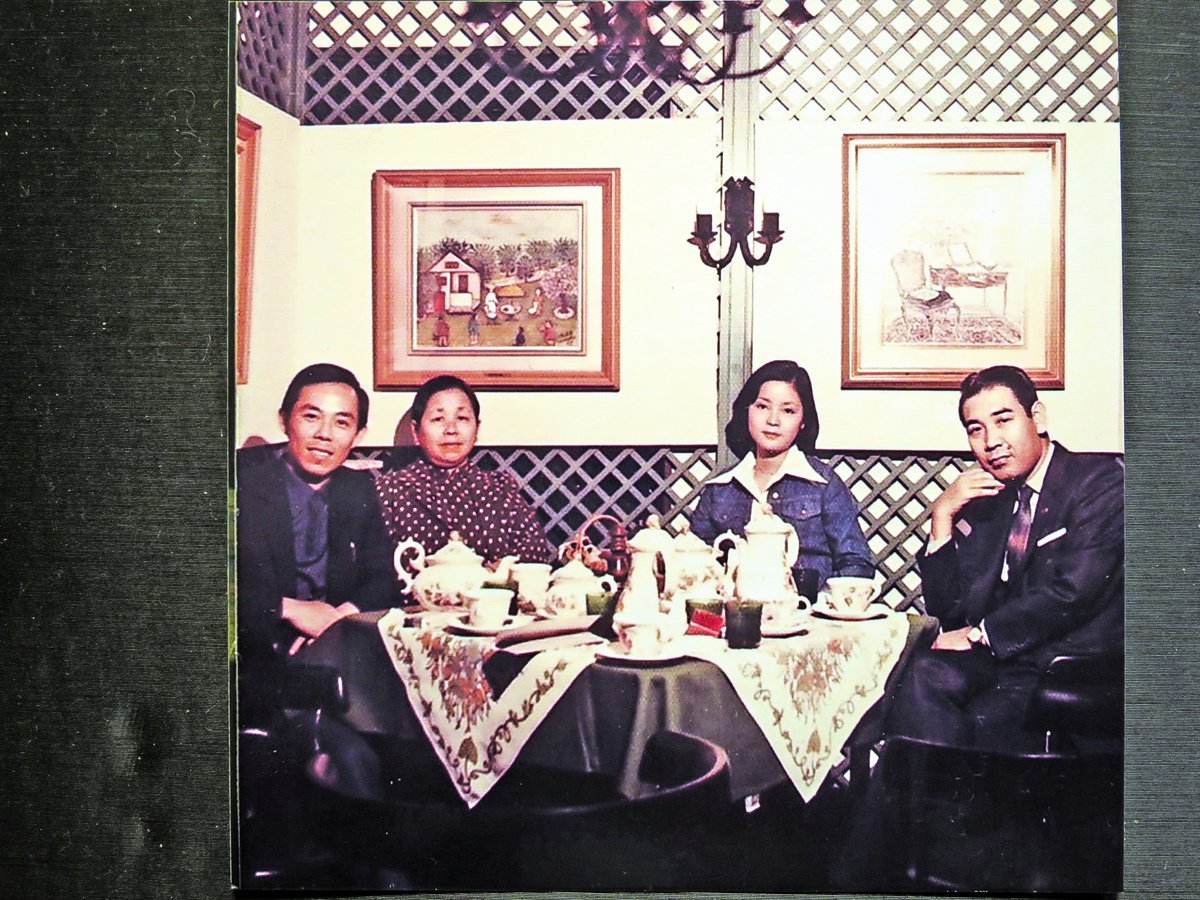

1969年已來港發展的鄧麗君Teresa,就這樣被日本星探發掘。「我們一連幾晚在不同的歌廳聽歌,有一晚在旺角新興大廈的香港歌劇院,有一些歌手出來,唱3首歌就走場。那Teresa蹦蹦跳跳出來,一下子唱完了,他們全記錄下來。3個月之後,日本唱片公司告訴我們,要簽這一個。我一看,原來是鄧麗君。」1973年底,鄧麗君正式簽約寶麗金,前往日本發展。

歌名《島國之情歌》則是馮在酒店房間裏想出來的,《再見我的愛人》是第一集。1975年到1984年期間,鄧麗君共出了8集。不過,馮添枝說,他們不會在唱片封面上寫第一集,這是唱片業的「小小迷信」,「因為唱片是一種潮流的產品,入不入得了人們的心,很難估計。如果不成功就沒有第二集。所以不會叫第一集的,因為你不知道有沒有第二集的,但之後第二集就叫第二集。」

監製如伯樂 三招選歌手

「你起碼要有觀眾緣,有個人獨特的歌喉和演繹的方法,就是我們說的形象和歌喉,第三當然就是很獨特的藝術造詣。」馮添枝靠三招遴選歌手,他擔任監製的歌星,不少均大紅大紫。如鄧麗君、許冠傑等,均奠定了之後的歌王歌后的地位。

遺憾歌手獨特性遭抹殺

但現代科技的發展卻抹殺了獨特性,全社會都在模仿幾個人,失去自己的特點。馮添枝嘆氣道:「但是這些不是我們大家要的。我們要的是個人化的演出,但是現在香港社會是缺乏的,其它國家亦不見得好過香港。」#

責任編輯:鄭樺