“洞庭碧螺春,茶香百里醉。”

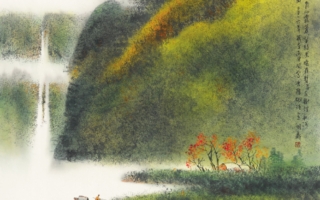

碧螺春茶为中国十大名茶之一,产于苏州吴县东洞庭山。东洞庭山又名东山,是苏州伸向太湖的一个半岛,这里绿树成荫,花香鸟语,一派江南秀丽风光。且土质微酸疏松、气候湿润,适合茶树生长。

碧螺春茶历史悠久,自古以来就是茶中珍品,唐代茶圣陆羽在《茶经》中这样写道:“洞庭出名茶,形曲、色玉、香兰、味甘”,可能说的就是碧螺春。另据史书记载:“洞庭东山碧螺峰石壁,产野茶数株,土人称曰:‘吓煞人香’”。后因康熙皇帝南巡时,不喜“吓煞人香”之名,即改为“碧螺春”,并列为贡茶。也有人认为碧螺春之名是因此茶形状卷曲如螺,色泽碧绿,采于早春而得名。

碧螺春茶叶条索纤细、卷曲成螺,边沿上有一层均匀的细白绒毛,银白隐翠,泡茶时,杯中如雪片飞舞,香气浓郁,滋味清雅,茶色碧绿清澈,叶底嫩绿明亮。有“一嫩(芽叶)三鲜”(色、香、味)之称。当地茶农对碧螺春描述为:“铜丝条,螺旋形,浑身毛,花香果味,鲜爽生津。”

关于碧螺春茶的起源,在太湖地区流传着的一个美丽传说。据说,太湖边西洞庭山上有一个叫“碧螺”的美丽姑娘,十分贤惠善良,碧螺有一付亮丽的歌喉。与西洞庭山隔水相望的东洞庭山上住着一个英俊的青年,叫阿祥,阿祥以打鱼为生,精通水性和武艺。碧螺和阿祥互相仰慕,渐渐的爱上了对方。

这时,太湖里出现了一条恶龙,十分残暴,搅得村民不得安宁,还要霸占碧螺。阿祥决心除去恶龙以救助碧螺和村民,经过一番恶斗,终于将恶龙杀死,但是,阿祥也身负重伤,危在旦夕。碧螺为了救治阿祥,踏遍洞庭,寻找灵药。她发现一株阿祥鲜血滋润的小茶树在初春就长出了许多芽苞,碧螺便用心照料这株茶树,将采下的几片嫩芽泡在开水里,再让阿祥喝下,顿时,一股清香沁入阿祥的心脾,阿祥竟然苏醒了,姑娘喜出望外,将所有茶叶采下,用自己的体温将嫩茶叶暖干后,泡茶给阿祥喝,渐渐地,阿祥康复了。

但是碧螺因为耗尽了元气,长眠在洞庭山上,原来碧螺的元气全凝聚在阿祥喝的茶叶上了。从此,这里的茶树总是比别的地方的茶树长得好,泡出的茶味道十分甘醇,为了纪念碧螺姑娘,太湖的人们就将此茶叫做“碧螺春”。

美丽的传说配上甘醇的茶,使得“碧螺春”更加名声在外,真是应验了“佳茗似佳人”的说法。@* (http://www.dajiyuan.com)