前言

斗转星移,人类在漫长的历史中建立了一个个辉煌的文明。然而,在时间的长河里,新的文明不断地取代着旧的文明。人们已不再能听懂古老的语言,不再能看懂上古的文字,但是历史并没有因此而离开人类的记忆。因为,那满载着人类一步步足迹的绘画、雕塑、建筑告诉了我们当时的人是如何执着地追求着心中那份纯真的善与美。今天,人们的审美观变了、房屋的形状变了、人们的衣着不再如同从前、甚至绘画的材料都已发生了变化,然而,人们对于美的追求从来不变,对于神圣艺术的期盼从来不变,因为那直接源自于人的纯真本性。

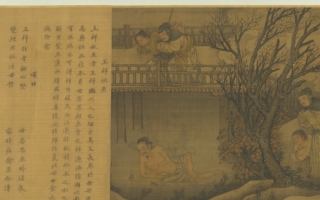

古希腊哲人亚里士多德认为艺术模仿自然,而模仿的作品令人产生兴趣和愉悦的快感。西方正统艺术追求写实和逼真,要求达到真实。东方文化则注重内涵,艺术上强调“写意”,讲究“神似”而不十分注重“形似”,事实上这种东方艺术也要求达到真实,只不过是从另一面体现出“意”和“神”的真切。总之,无论东方或西方的正统艺术都极力求“真”,不同层面的侧重点体现了不同风格的美。

纯真即善。无论是皆大欢喜的圆满故事还是旨在唤醒人怜悯之心的悲剧诗篇,以这些故事情节为背景的绘画雕塑作品无一不是在表现着一个共同的主题——东方叫“善”,西方叫“爱”。美术史上无论是在数量上占绝大多数的宗教题材名作,还是在风格上独树一帜的民俗绘画,都在致力于体现艺术家对“信义”的追寻和对“博爱”的呼唤。人性本善,人性使然。

可见,艺术是人类道德的先锋,历史上集大成就于一身的艺术家们无一不在为提升人类的道德而努力耕耘。艺术体现着人类的价值观,也影响着人类的价值观。懂得对艺术思考的人也会懂得思考人生的价值。愿《艺术的时空之旅》系列文章能树立人对艺术的正见。

南与北

星河倒转,回溯千年前的欧洲,阴暗潮湿的城堡伴随着中世纪凝重的气息。僧侣们浓郁深沉的祈祷声仍然环绕在雨雾飘蒙的城镇里。神秘的暗色世纪还没有完全走完他的行程,但已接近尾声。

哥特式教堂里的彩色玻璃记载着人们对神虔诚的的敬仰,此时的艺术家们大多数都是僧侣,依靠教会的力量得到当时极其昂贵的颜料、画笔、艺用大理石、镶嵌用金箔及其它各类艺术创作工具原料。然而在南欧和北欧,人们对神赞美的方式却有着风格上的极大不同。

北欧文明的建筑文化是建立在木材的使用基础之上的。这一特点极大地决定了斯堪的纳维亚地区祭坛画的木质基底。由于木材特性和当时木料拼接工艺不完善的限制,北方祭坛画往往幅面较小。从一些演进的作品可以看出,刚开始的北方小板画还处于很呆板的人物形态与姿势,而作品也一直处于小画板或书本装饰形式。尽管其风格因幅面小而日趋细腻,可以在细节上吸引人,但相比作者所付出的精力与随之带来的过分拘谨所造成的单调、呆板,其作品往往使人感到得不偿失。

然而,在远离寒冷和北国冰雪覆盖的南方,温暖的气候、和煦的阳光更能鼓励艺术家们赞颂美的激情。在这里,巨幅的湿壁画和对大幅帆布的使用顺应了南欧的气候特点。比如意大利绘画在其发展中一直保持着不太过分注重细节而更注意大幅的整体效果,这些都来源于湿壁画需要快速完成及趁湿方便衔接的材料特性。

南北方商业的互通往来也带动了艺术的相互借鉴发展。历史也安排了艺术家契玛布埃、梅西纳等人的迁移跋涉以传播源于拜占庭帝国的坦培拉绘画。之后的杨·凡·艾克又在此基础之上发展创立了油画。由于考古学的发展,出土的古希腊、罗马帝国艺术品引起了欧洲民众的兴趣。因为出土作品是在古希腊、罗马帝国艺术的全盛时期所创作,其造型的准确无误、作品的精妙绝伦打动了当时所有艺术家的心。由于战乱,在中世纪毫无参照的情况下迷茫地摸索了数百年的西方艺术,仿佛又重新找回了正确的方向。仅仅几代人的时间,西方艺术参照着这些几近完美的历史文物而迅速达到了它的黄金时代。

普遍认为文艺复兴发端于14世纪的意大利(文艺复兴一词就源于意大利语Rinasci mento,意为再生或复兴),以后扩展到西欧各国,16世纪达到鼎盛。1550年,艺术传记家瓦萨里在其《艺苑名人传》中,正式使用它作为新文化的名称。此词经法语转写为Renaissance,17世纪后为欧洲各国通用。19世纪,西方史学界进一步把它作为14至16世纪西欧文化的总称。西方史学界认为它是古希腊、罗马帝国文化艺术的复兴。

当文艺复兴的艺术家们渐渐走入成熟时,其作品也开始有其发展了。北方画派开始发展出荷兰小画派更细密的小幅绘画和安特卫普画派较大幅的作品。大幅的作品越来越以规模化面积化来打动人,构图和人物造型也生动活跃多了;同时小幅的作品也开始向工艺品及超写实方向发展。由此可见他们的发展是向更大和更小发展,也同时向更整体和更细节发展。

而在南欧也早已出现了人们所熟知的文艺复兴三杰:达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。值得一提的是,1453年,奥斯曼土耳其帝国攻陷君士坦丁堡,拜占庭帝国灭亡。大批受到东方文化影响,还保留着古罗马帝国精神的人才逃往意大利,带回许多新鲜思想和艺术,在罗马开办教授希腊语的学校,更加促进了文艺复兴运动的形成和发展,艺术亦已向着更完美的方向继续演进。此时的艺术不论从空间、明暗、质感到人性刻画,各方面的求真求实的表现,成就不仅超越前人,更成为人类文化的共同宝藏。@*#

——转自《正见网》

点阅《艺术的时空之旅》相关文章。

责任编辑:王愉悦