(二)

年龄较宗炳小40岁的王微(415-453 A.D.),以易经思想(他的态度与诗人陶渊明类似,不讲佛而讲道)来掌握宇宙自然,他把自然视为一个道体。“以一管之笔,拟太虚之体,以判躯之状,尽寸眸之明”,点明绘画是研究身体、生命、宇宙的过程(图画非止艺行,成当与易象同体),艺术表现其实是领悟道体后的一种表现。

王微在《叙画》中主张“本乎形者融灵,而动变者心也”,《融》就是《容》,意思是山水画包容神灵,而山水形势变化万千。画家的心也相应是变化万千。要是画家不明道体的灵动,那所画山水就是死的、无效的(叙画:止灵亡见,故所托不动)。所以王微说:“夫言绘画者,竟求容势而已。”势是易经思想的词汇(灵动),就是空间变动能灵活掌握的意思。

王微他把山川作为载体,宇宙之道的规律藉山川而显现,多样的情境,带给人类多样的情怀。画家以笔墨抒发苍茫浩叹:“望秋云、神飞扬,临春风、思浩荡,虽有金石之乐,珪璋之琛,岂能仿佛之哉?披图按牒,效异山海,绿林扬风,白水激涧,呜呼!岂独运诸指掌,亦以明神降之,此画之情也”。绘画作品如山海经,让人探索宇宙幽深与广大的空间,其实就是探索人类内在的“神”与“思”。画可通神(岂独运诸指掌,亦以神明降之)。王微的思想与易经远取诸物,近取诸身的思想一致,那就是身体与宇宙相呼应。因而“登山则情满于山,观海则意溢于海”,绿林扬风,白水激涧,所托的内涵甚大。超出感官所知。身心向往自然,走近一棵树、在绿林、白水间散步,感染宇宙激扬的脉动(此画之情也)。至于秋云春风,大自然四季变化带给人的振动,郭熙的林泉高致说得更细腻,这里暂时打住。

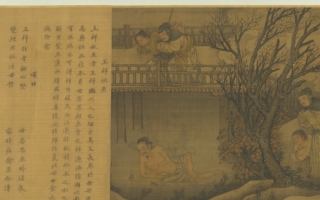

| 王维《辋川图》 |

宗炳与王微,都将山水画视为宇宙的缩影,一个当作‘法身’,一个当作‘道体’。山水画是崇高向往的国度,唯有画家是个修炼人,才画得出畅神或融灵的国度(意境)。不单是画家,此后兴起更多幽人隐士,都支持这样的国度(例如王维的辋川图与辋川别墅)。人从社会走入自然,多了自然这个空间,胸中豁达、豁然开朗,并且形成人生的一股清流,起着净化人生的作用。山水画提供一个高于常人的立场,使人实际见到内在升华的那种意境。山水画经历很长一个时期,都要求画家处在修炼的状态(南史王微传:说王微“善属文、能书画,兼解音律、医方、阴阳术数”,“素无宦情”,“足不履地,终日端坐,床席皆生尘埃,唯当坐处独净”),胸中包罗万有,与宇宙源头紧密相连。山水画走下坡后,忘了这个初衷,偏重笔墨技术性或文学性的概念,重形与情,忽略了宇宙之道。但是在唐宋的山水画里,画家讲究修炼,山水确实充满神思,气象万千。@*(待续)

注释:

注1.宗炳是慧远的士俗弟子, 因仰慕钦敬而与慧远游,他入庐山追随慧远,终生不离乃师,慧远死后,为他立碑志铭者亦是宗炳。 宗炳善琴乐、好游山水,属于艺术气质的人物,但事师至终,可见其信奉之忠诚,宗炳在刘宋时参加了一场形神论争,著有《明佛论》;也继承了慧远“形尽神不灭”的思想。详见林朝成“六朝佛家美学–以宗炳畅神说为中心的研究”,国际佛学中心第二期(1992.12出版)灵鹫山出版社出版,页180-200

(http://www.dajiyuan.com)