(http://www.iloveguava.com)

【大纪元5月17日讯】

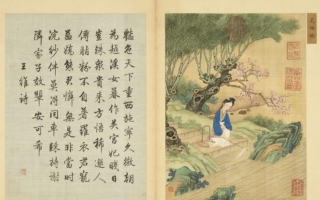

白发三千丈,缘愁似个长。不知明镜里,何处得秋霜。

【作者简介】李白(公元701-762) 字太白,号青莲居士,是盛唐时期最有名的大诗人,也是中国历史上最伟大的诗人之一。他的诗雄奇豪放,飘逸不群,想像丰富,流转自然,音韵和美,体格多变。

【字句浅释】缘:因为。个:这,此。秋霜:这里用来形容白发。

【全诗串讲】我头上的白发长到三千丈!只因我心中的愁绪也这样长。对着明亮的镜子,我的头发白得像秋霜。我真不知道哪里弄来这模样!

【言外之意】“曾记当年骑竹马,而今便是白头翁。”许多人都有这样的体验:小时候的事情还历历在目、记忆犹新,怎么就已经白发上头了?无怪古往今来,许多诗人都哀叹青春易逝、光阴难留、人生如梦。但李白与众不同,他一来就出口不凡:白发三千丈!猛一下把个满头银发的形象推到你的面前,而那雪白的银丝却一直飘洒流荡而去,消失在无穷远的地方!当这一震撼人心的镜头淡出以后,他才向你吐露内心的哀愁,指出白发是因愁而起,可知愁有多深!又用雪白而寒冷的秋霜描述象征老迈的白发,意味着走向老迈的过去是一个冷峻的现实,而对于“老之将至”这一警告,自己还是深感突然、手足无措,不免发出由衷的哀叹!

一般人都怕“老”,但最怕的是紧跟在“老”后面的“死”。一般人都怕“死”,是因为对“死”的本质毫无了解,又受了无神论者披着“科学”外衣的、反科学的“解释”的误导。然而,确实有许多人不怕死。他们明白“死”的真正意义,其中许多人还能预知死期,真正做到“视死如归”。读了此诗,如有“当头棒喝”之感,因而对“生”与“死”这个重大问题严肃地考虑,甚至探究一下“视死如归”者的人生妙谛,你就充分体现了这首千古名作的不朽价值。◇

(http://www.dajiyuan.com)