清末福尔摩沙茶 从珍贵历史影像看百年台茶生产旅程

1870年代,英籍摄影家乔治‧普莱斯(George Uvedale Price,1853—1929),替于福建沿海及台湾进行茶业贸易的德记洋行工作,他的摄影足迹穿梭于各通商口岸,记录19世纪末的台湾样貌,这些照片细腻刻划了人物形象,生动反映出不同族群、性别与阶层的人们及产业活动等丰富样态。

由国家摄影中心主办、台湾史研究者许仟慈策划的线上展览“给我一盏茶的时间:摄影家普莱斯与他的《北福尔摩沙的回忆》”,透过一系列老照片,让大众得以一窥当时北台湾茶叶产制历程。

台湾茶在19世纪清末到日治时代风靡欧美。当时欧美人士对于香气迷人的“福尔摩沙乌龙茶(Formosa Oolong Tea)”,存在无限好奇与想像,一箱箱绘制精美的乌龙茶,从东方国度远渡而来,价格高昂且抢手。

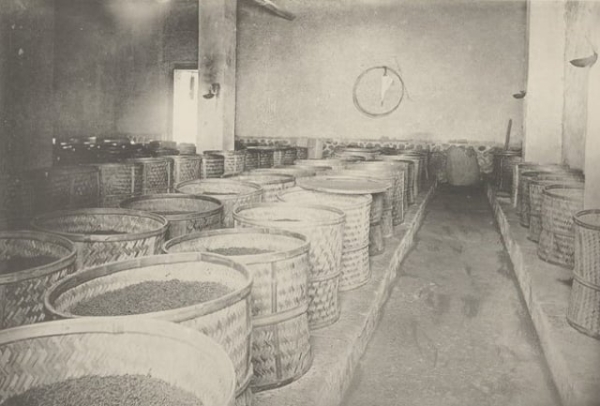

当时茶产业主要集中在北台湾,尤以大稻埕为最。普莱斯以外国人的视角,观察北台湾茶叶产制,从采摘、制成到包装出口过程的人物群像,勤奋努力的茶农、热闹的茶釐关卡、繁琐制茶过程、妆容精致的拣茶美人、笑容可掬的茶箱画工等,都在照片中一一被呈现出来。

以下,让我们一起和普莱斯《北福尔摩沙的回忆》寻觅百年前茶叶生产的旅程。

百年台茶生产旅程

1860年台湾开港,英商约翰.杜德间接在台湾建立“台茶收购体制”,引入福建厦门制茶老师傅建立精制茶厂。自此,种植、采摘、制茶到包装,全程可在台湾完成,无需送至中国的制茶厂,就可直接出口美国,“福尔摩沙茶”迅速掳获美国人的喜爱。

然而,台湾茶也一度面临劣质茶混充高级茶,以及各国大量茶叶涌入,导致美国暂停购买台茶等挑战。面对堆积如山的滞销茶,中国沿海一带的华商将乌龙茶制成包种茶,转往南洋市场,开辟新的销售管道。1873年下半后,乌龙茶在美生意再次回升。到了19世纪末,台茶出口值已超越米、糖等作物,20年间,台茶出口成长率竟高达百倍之多。

台湾茶成功带动北台湾的经济繁荣,成为当地人民生活的重要部分,茶叶集散口──大稻埕也成为普莱斯照片下“令人着迷的河港”景象。

这些迷人的珍贵影像,展现出台湾茶产业背后的密集人力与独特技术,并传递福尔摩沙乌龙茶的珍贵性。透过普莱斯的摄影集,我们好似随着一张张的照片,穿越回19世纪末期的北台湾。◇

责任编辑:李昀#