纪念德国浪漫主义风景画家卡斯帕‧大卫‧弗里德里希(Caspar David Friedrich, 1774~1840)250周年冥诞,纽约大都会美术馆与德国老国家画廊、德勒斯登国家艺术收藏馆、汉堡美术馆,共同策划并提供了75幅弗里德里希重要画作特别展出。

这是第一回在德国以外的地方展出如此多的弗里德里希画作,展览不仅吸引了美国人,会场中还有许多说德语的人群,青、中、老年的都有。展览涵盖了弗里德里希不同时期的代表作,可惜他被讨论最多的一幅画《冰冻之海》(Frozen Sea, 1823)不在此展览中。

德国在19世纪之初还不是一个统一的国家,还在民族统一认同阶段中。而弗里德里希的绘画提供了一种象征与寓言成为德意志民族的最佳载体。因此他的画作一度被纳粹赞扬喜爱,他的这种“被爱”成了无妄之灾,直到1970他才被人们再度认识、热爱、肯定,让艺术回归艺术了。

德国的视觉艺术,相较其哲学文学音乐,是较少被德国之外的人了解的。但是德国艺术中的浪漫主义精神却深深影响着其它领域,尤其是弗里德里希的风景画。他的风景画为什么如此精妙深邃呢?弗里德里希对色彩与构图的运用是德国浪漫主义的特色,他赋予风景画前所未有的生命与意义。他将灵魂注入风景里,而风景里被照亮的空气是“灵体”,让每一幅画作充满个体性与内在连结,他说:“自然不仅是肉眼所见,更掲示了心灵的内在意象。”

“自然”虽是弗里德里希画作的主体,但人面对自然时的疏离、孤独甚至焦虑,探索人类如何在大自然中寻找自我,这是他与法国浪漫主义以“人”为主体中心最大的不同之处。尤以法国著名浪漫主义画家德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)(图1),杰利科(Theodore Gericault)(图2)为代表。

德勒斯登时期与吕根岛

弗里德里希的创作内容描绘出他一生迁移的地理环境,也与他人生各阶段的变化息息相关,但“风景”仍是他的主题。年轻时他从北欧丹麦回到德勒斯登(Dresden),一个人文艺术气息浓厚的文化中心。在这里他接触到不仅是浪漫主义的氛围,离大文豪歌德居住的地方也不远,并结识收藏家。在德勒斯登他从事制图员与版画工作而练就了精湛的技巧。

1801年起,他在吕根岛度过了相当长的时间,以大量草图与水墨记录了岛上独特的地形。这些作品构成了他在接下来几年中创作大型作品的基础。岛上荒凉的岩石海岸线、看似无尽波光粼粼的海水以及开阔的天空景色,都成为唤起弗里德里希探寻孤独、忧郁和渴望等精神象征的投射体。

《吕根岛东海岸与牧羊人》(Eastern Coast of Rugen with Shepherd, 1805~1806)(图3),弗里德里希以极简主义的构图,将海岸景观浓缩到纸张底部的四分之一,衬托出广袤无垠的天空。这幅画与歌德诗作《牧羊人的挽歌》有一定的联系,运用自然意象来反省生命中的失落、渴望和转瞬即逝的快乐。

另一幅《阿柯纳冉冉上升的月亮》(View of Arkona with Rising Moon, 1805~1806)(图4)也是弗里德里希在吕根岛的画作。1806年这幅画在德勒斯登艺术学院展出时,一位评论家赞叹道“月亮温柔地给寂静的波峰镀上一层金色”,“永恒的大海”唤起“无边的孤独”。左边高耸的岩石上的空船——场景中没有人,寂静统治着一切。水面上闪烁的倒影连接着前景和地平线,弗里德里希以压缩构图,画面呈现出惊人的空间深度。

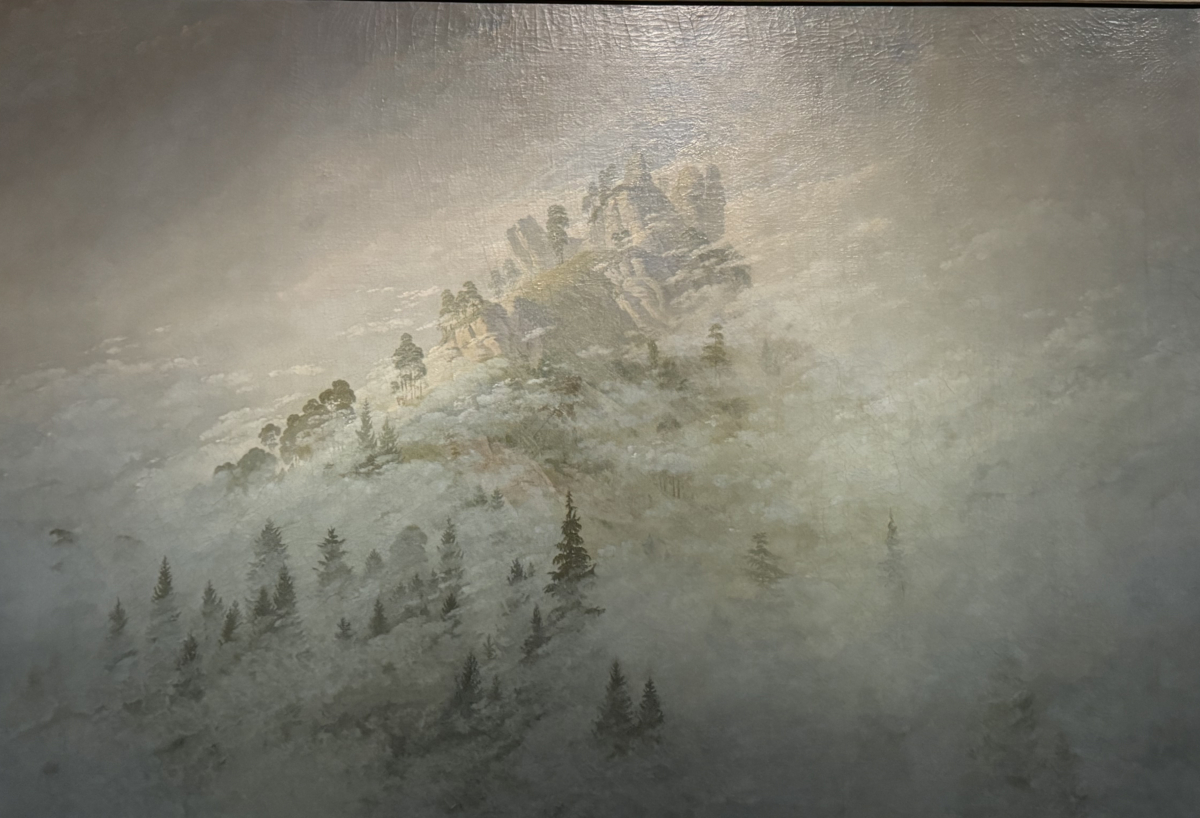

这幅画几乎让我联想北宋山水画中气势与宁静并存的意境。纵使他这幅是横向构图,非直幅高耸的挂轴。

对浪漫主义来说,僧侣是神秘与洞察力的典范,《海边修行者》(Monk by the Sea, 1810)(图5)这幅画是另一件弗里德里希的经典之作,地平线再次压到画面的四分之一以下,极简的色彩,天地无尽的接壤,一种神秘力量漫游在空气中,虚空中的虚空,人在自然里的卑微,不可言喻的孤独……每次看到这幅画都会令我屏住呼吸。

自然与信仰

“1803年至1815年间,拿破仑战争席卷欧洲,德国土地饱受蹂躏,但其公民却顽强护国。在这些年里,弗里德里希用苦难和慰藉的象征,如基督教的十字架、耶稣受难像和被长期废弃的天主教修道院,这些都是德国地区常见的,他用透视技巧和戏剧性的气氛处理主题,强调个人信仰的奇迹和向往。”

“弗里德里希的意象既反映了他的新教路德会的成长经验,也反映了由哲学家谢林和黑格尔(注1)等激进思想家领导的对自然灵性广泛的浪漫探索。”

“大自然是一本上帝的书,可以与圣经文本一起作为启示的源泉来体验和解释吗?或神性存在于自然的谐和整体之中?弗里德里希将风景描绘成为与神相遇的场所,这使他的艺术成为宗教教义和精神生活理念新的文化之旅。”——节录自策展人的话。

家乡与远方

弗里德里希早期象征宗教符号的画作,在1820年代末开始转移到更广泛与精神联系的图像。在此期间,弗里德里希得到他所熟悉的地理环境和日常生活的启发,画了许多场景:他出生地格赖夫斯瓦尔德的海上贸易,以及他居住的城市德勒斯登的天际线和田野。从《大围场》(The Great Enclosure)(图9)及未完成的画作《新勃兰登堡起火》(Neubrandenburg on Fire)(图10)可以清楚看到他构图的线条与笔触。

画家的海景和城市景观,探索了日常生活(家)与遥远未知领域之间的对话。当观众凝视广阔的大地或水域,眺望地平线上的前景时,观者被邀请想像在大自然中自我发现的旅程。

弗里德里希放大了广阔的天空日出和日落、灿烂的月光和壮观的云层,所有这些都表明了他对油画技法纯熟掌握、对风景与自然主义风格的热爱。风景画这个倾向,从弗里德里希早期在德勒斯登时就有迹可循。虽然德勒斯登有以画人像为大本营的艺术学院。

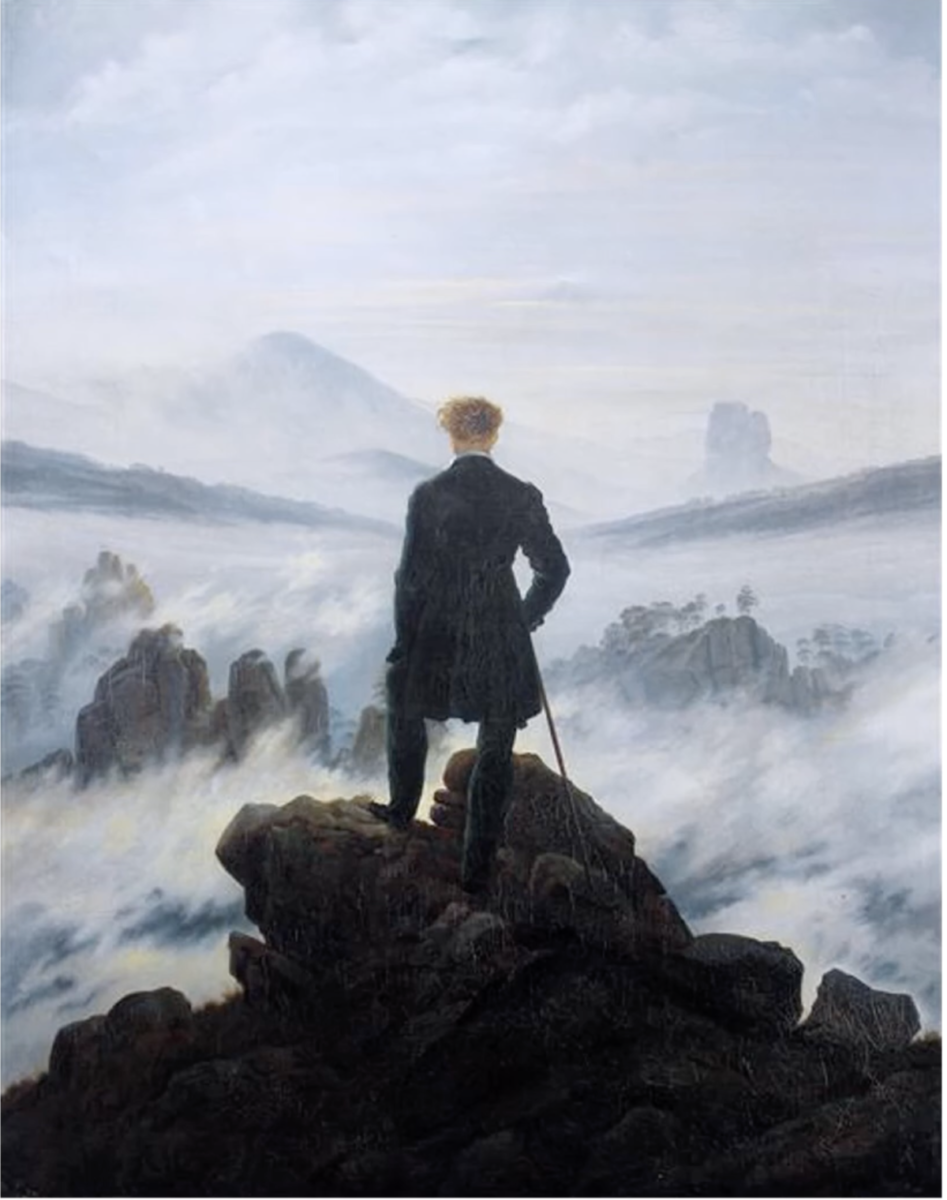

世界在远方,人是迷雾里的漫游者

弗里德里希画中的人物,无论是单独的还是成群的,几乎都是背对着人。传统上采用这种称为“背面图”的主题来引发观者对风景的想像。其最著名的例子是《雾海上的漫游者》(Wanderer above a Sea of Mist.1818)(图12),这张画已成了德意志的象征,如图腾一般不断在各种媒介上出现,是德国浪漫主义的经典图像。

一个未知之地,一名男子站在最高处,凝视着前方没有天际、迷雾弥漫的大海。自然的不确定性、生命的不可预测,近逼眼前。此刻他在想什么?

《月升海上》(Moonrise over the Sea, 1822)(图13),坐在岩上的人们凝视着归来的船只,唤醒德国人对远方的遐思与向往,天地连成一线,宽广辽阔,空间如此大,沉静而包容着一切。我不禁吟哦起张九龄的诗句“海上生明月,天涯共此时”。

《窗前女人》(Woman at the Window, 1822)(图14),《两个人凝视月亮》(Two Men Contemplating the Moon, 1825—1830)(图15),弗里德里希画里的人物跟中国山水画里的人物有点像,看不清他们的脸,但观者可以透过周遭的景物去感受,去猜测。因而画面上呈现了一种张力与多层意境。

自然的循环

季节的周期变化一直被视为自然的隐喻,尤其是冬天,经历霜雪严寒,犹如经历了死亡与重生。如同舒伯特1827年的一组歌曲“冬之旅”,弗里德里希也思考了自然周期与人类历史节奏之间的关系。他的作品描绘了具有数百年历史的城堡和古墓,饱经风霜,杂草丛生,既诉说了人类的努力,又哀悼其短暂。

这些与拿破仑的侵略战争给德意志带来的历史创伤有关。与他同时代的德国诗人路德维希‧蒂克(Ludwig Tieck)指出,弗里德里希努力“透过与悲伤和庄严融为一体的思想和概念唤起某种感觉。因此,他试图在光与影、生与死、雪与水的自然中引入寓言和象征。”

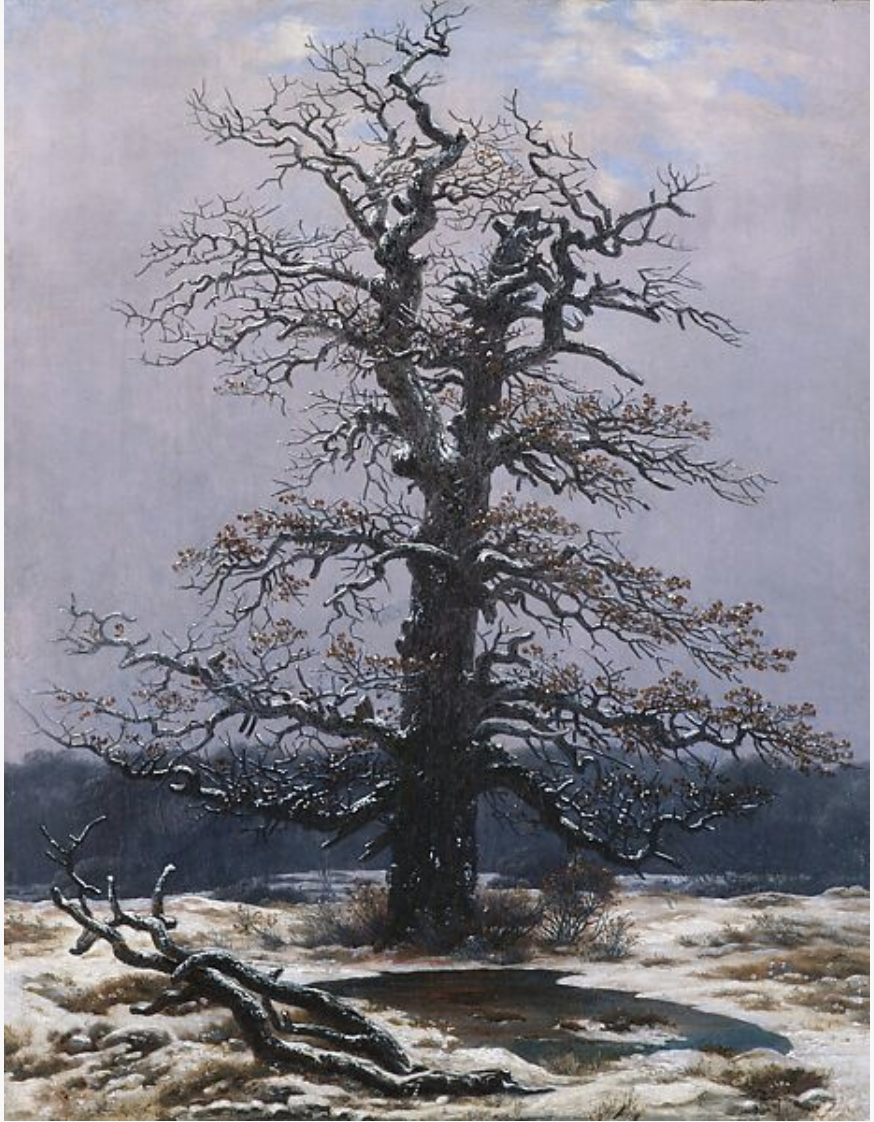

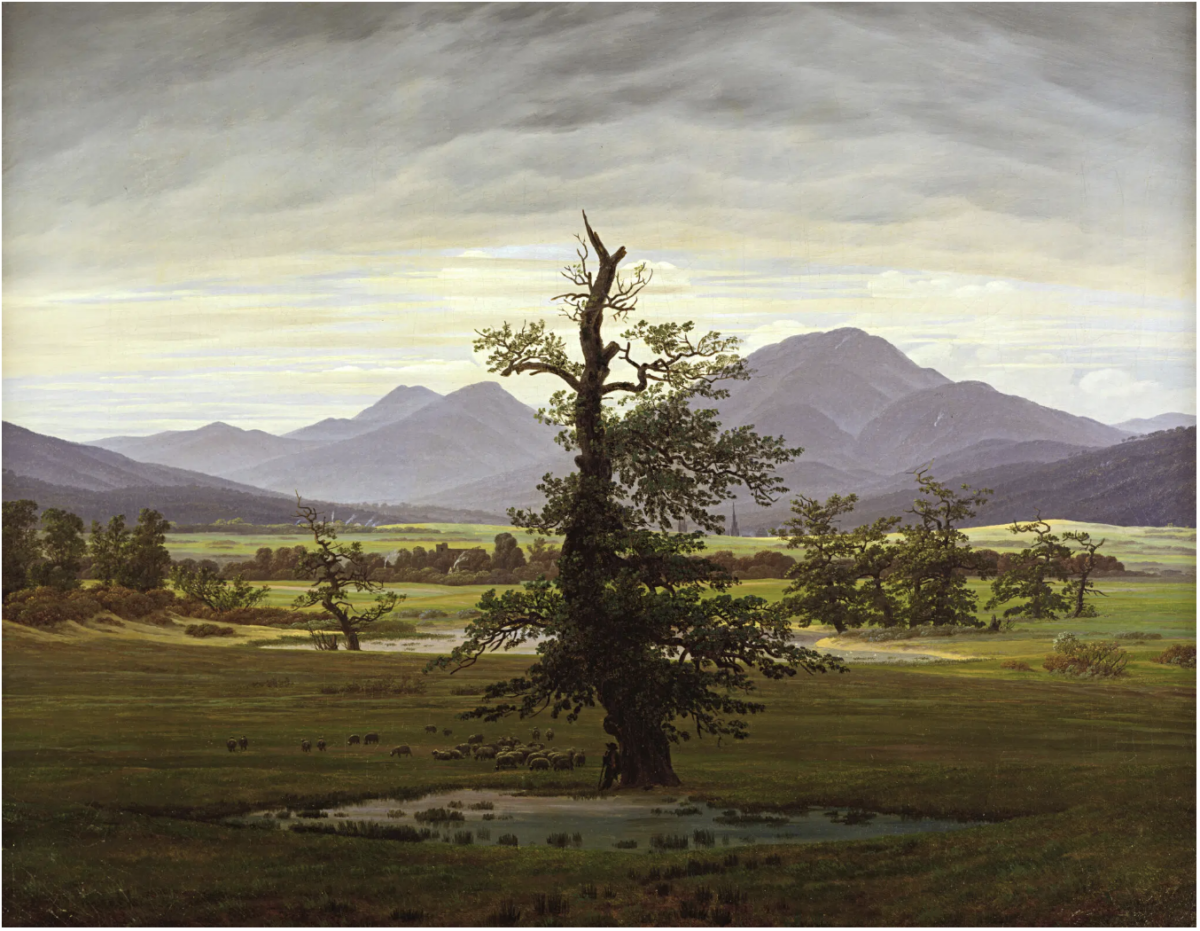

《冬之旅》(Winter Landscape, 1811)(图16)、《雪中橡树》(Oak tree in the Snow, 1827~1828)(图17)、《坚强的橡树》(Solitary Tree, 1822)(图18),是这种意识的代表作。弗里德里希画橡树,有春天里的、有雨中的,而冬天里的画最多幅,橡树是德意志精神的象征,尤其在他那个时代别具意义。

《人生的各阶段》(The Stages of Life,1834)(图19),据知这是弗里德里希生前最后一张画。平静的海水和笔直的地平线,为岸上人物的各阶段生命戏剧提供了舞台背景。

画中有五个人,海上有五艘船,两艘已扬帆远行,一艘在收帆,两艘小帆船蓄意待发。这些人物常被解释为:拄着拐杖是弗里德里希;站立者是他的侄子卡尔‧海因里希,还有他的两个孩子及妻子卡洛琳。他侄子和妻子的手都指向举着国旗的孩子,船只的远近暗示了人类生活各个阶段的隐喻。两个孩子位于这幅画的中心,象征未来世代的延续,应是无可置疑的。弗里德里希可能就是那艘快消失在天际的帆船?他总是能在自然风景画中赋予不可言喻让人联想的意象。

历史是一场醒不过来的恶梦

《冰冻之海》(The Sea of Ice)(图20),弗里德里希最著名的画作之一。冰海里有一艘搁浅的船,只露出一点点残骸,画面上充满挤压的冰柱与冰块,几乎辨认不出有船。这是一幅崩塌的景象。

他为什么要画这样的主题?画中似乎隐诲着什么讯息?比他稍晚一点出生的卡夫卡(Franz Kafka,1883~1924年)写给他的友人信中这样说:“……一本书必须是一把冰镐,打破我们内心冰冻的海洋。文学艺术提醒我们存在和我们不敢接受的面向,如果我们手中的书不能像拳头敲击头盖骨一样唤醒我们。那么他就不值得一读。”我们不确定卡夫卡是否看过这幅画,但是他说的“书”与弗里德里希的《冰冻之海》意义上是多么贴近。

弗里德里希完成这幅画的时间是欧洲签署卡巴德法令(The Carlsbad Decrees, 1819)(注2)通过法律,禁止言论自由,镇压德国的自由主义和民族主义运动。是对新闻界和言论自由施加的新限制。

历史是一场醒不过来的恶梦,他用画“自然现象”隐喻人类的问题。就像这冰冻之海,没有人会觉得它是一幅祥和平静的画。

人类需要的是一个回归内心的精神大觉醒,从大自然中给予的哲思中学习。弗里德里希的这幅《冰冻之海》预警人类什么?弗里德里希生前此画一直跟随着他,或许这是他个人的秘密。

此次展览未收录《冰冻之海》是可以理解的,因为这幅画像是警钟,预言着一个新的时代的来临,与他其它的风景画作有迥然不同的调性。而欧洲接下来所发生的事,战争迭起,价值体系的瓦解,从信仰到视觉艺术都经历了天翻地覆的改变,就像这幅《冰冻之海》一堆堆的冰块相互挤压。

两百多年过去了,作为基督教文明信仰的发源地欧洲,当下的政治社会环境有比1819年好吗?

《冰冻之海》虽不在这次展览中,但此画预言的本质却是弗里德里希留给后人的深沉哲思,令人无法忽略。

注1:黑格尔(Hegel)、谢林(Friedrich Schelling)及诗人赫德林(Johann Christian Friedrich Hölderlin)是与弗里德里希同一时期的德国人,黑谢二人被视为浪漫主义的重要哲学家。尤其谢林是浪漫主义的先锋,他认为哲学与艺术是一体的两面。黑格尔比较复杂,他的精神现象学与美学著作对艺术都有很深入的论述。

注2:卡尔斯巴德法令是1819年德意志邦联议会通过的一套镇压性法律,旨在镇压德国的自由主义和民族主义运动。法令是奥地利首相梅特涅(Klemens von Metternich)在奥地利卡尔斯巴德举行签署。1848年邦联议会解散,卡尔斯巴德决议就此失效。

责任编辑:连书华@#