【大纪元2025年02月06日讯】(大纪元记者廖俪芬台湾苗栗报导)在苗栗这片充满客家风情的土地上,施于婕,一位低调却充满热情的艺术家,正用她的双手延续一门濒临失传的传统工艺——客家缠花。在她的工作室里,花与线交织成美丽的故事,每一件作品都承载着她对文化的热爱与对艺术的执著。

初遇缠花 从金属到纤维的转变

“我从1995年起开始致力于金属线工艺的推广和教学,2010年因陈惠美老师的启蒙接触到‘春仔花’——这项台湾早期婚嫁礼俗的缠花工艺。当时只是很想在自己的金属创作里加入一些颜色,但没想到越做越爱,也开始寻找更多的可能性。”

施于婕回忆,初学时面临的第一个挑战便是她是左撇子。她询问老师是否可以用左手操作,但考量到将来教学时多数学生是右手惯用,她毅然决定用右手学习。“第一天真的很痛苦,无力又不灵活的右手完全跟不上大家。”

她提到,为了展示缠花的细致,她使用比正常劈线还细的丝线制作作品。2010年,刚接触缠花的她想做一件可以展示台湾缠花特色并方便和游客介绍的作品。每天睁开眼便开始制作,常常忙到凌晨两三点,终于完成了一件60×53公分的大型作品。“做到圆弧的部分时,真的很想放弃,但我也想测试自己的‘坎站(台语:程度之意)’到底到哪里。”

传承的信念 文化的重现

“缠花不仅是型、色、技的实体工艺追求,其背后的历史与文化精神更应该被认识。”施于婕提到,有一次在审查会议上,一位评委质疑她:“我在这里这么久都不曾听过什么‘客家缠花’,你是不是在造神?”这句话深深刺痛了她,也激发了她的斗志。她花了十多年深入研究,最终完成了《客家缠花:细妹仔的指尖四季》一书,证明客家缠花的历史与文献真实存在。

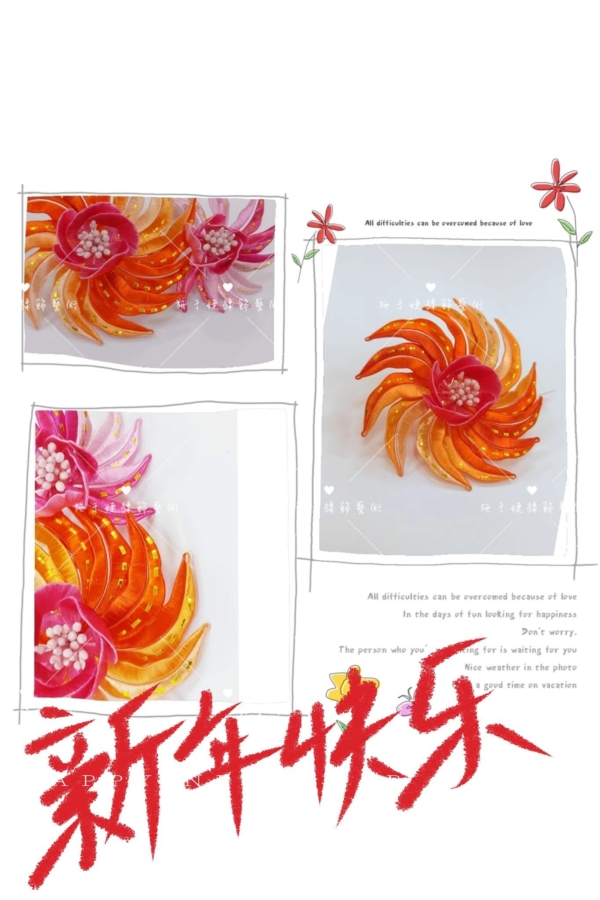

她解释,缠花曾是北台湾客家庄的重要女红之一,是客家“四头四尾”中“针头线尾”的一部分,主要用于婚嫁礼俗。这种手工艺讲究将纸片裁剪成花瓣形状,用细铁丝圈起,再以细丝线缠绕,并加上彩色玻璃珠或流苏,做成蝴蝶或花朵造型。不仅可作为发饰,还会装饰在童帽上,甚至成为厅堂的摆设。她说:“缠花不只是装饰,更是客家先民对女性教育及品格养成的家风传承。”

创新与突破 让传统焕发新生命

在传统与现代之间,施于婕找到了一条创新的道路。“初期,我就是单纯想把缠花丝线和金属线结合,创造出现代人能接受也愿意佩戴的饰品。”她提到,2010年时她用铜线替代铁丝,2016年则引入环保石头纸来改善因潮湿导致铁丝生锈、纸胎变形的问题。

“台湾缠花工艺面临后继无人的窘境,这和时代的变迁、使用习惯的改变有很大关系。我希望透过创新,让缠花走进更多人的生活。”她认为,只要赋予传统新的意义与用途,就能吸引更多人关注。

她还设计了许多简单易上手的体验活动,吸引第一次接触的朋友。“有了话题性,就有机会分享缠花的故事。”

心灵的寄托 缠花的深层意义

缠花对施于婕来说,不仅是一门手艺,更是一种心灵的寄托。她提到,有次文化体验活动中,一位男孩原本不愿动手,甚至回应:“又不是女生,干嘛做这个?”但当她引导孩子做一朵花并送给他最想送的人时,他改变了态度,认真完成作品并送给妈妈。

“缠花的‘缠’,就像生活的禅。从材料的接触到制作过程中的专注,都让人学会放慢脚步,找到内心的平静。”她补充说,许多学员在制作过程中找到了疗愈与成就感,甚至帮助心灵创伤的个案重拾生活的力量。

文化的肯定

回首过去,施于婕最感动的时刻,莫过于完成《客家缠花》专书并以此为基底举办个展。“拿到硕士学位,完成论文,并获得〔客家传播基金会〕补助出版专书,这些都是我一路走来最大的收获。”她感慨地说,“希望把这份荣耀献给在天上的父母,感谢他们的养育与支持。”

让缠花延续更多世代

对于未来,施于婕充满希望。她鼓励年轻人:“坚持,多练!老天不会让我们白做工。”

如果能对年轻时的自己说一句话,她会说:“相信自己,谢谢你让我的生命如同缠花一样绽放精彩!”

在施于婕的手中,客家缠花这门传统工艺不仅被保存,更焕发出新的生命力。她用行动证明,只要怀抱热情与坚持,传统与现代可以完美融合,文化的根脉也能延续至更多世代。

责任编辑:陈玟绮