“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”(清代高鼎《村居》)微风和纸鸢是春日里的绝配,它有唤起人们儿时记忆的特殊能力。可您知道吗,风筝其实已经有二千四百年的历史了,它一开始可不是供人消遣的玩具。今天,就让我们来聊一聊风筝的历史。

最早的风筝

最早的风筝,是用木头做的。据《韩非子》记载:“墨子为木鸢,三年而成,蜚(飞)一日而败。”鸢的外形与鹰略同,惟嘴较短,尾较长,飞时好像悬停于空中,尾常展开,以调节其体势。墨子仿造鸢的外形和飞行方式制作的木鸢,耗时三年完成,可惜只飞了一天就坏了。

在墨子之后,春秋时的公输般在木鸢的制作技术上有了很大的突破,他“削竹木以为鹊,成而飞之,三日不下。”(《墨子》)

军事用途

作为一个会飞的“高科技”产品,风筝很早就被运用在了军事方面。“汉高祖之征陈狶也,韩信谋从中起,故作纸鸢放之,以量未央宫远近,欲穿地隧入宫中,今谓之风筝。”(《古今事物考》)韩信在两千多年前,便借助高飞的纸鸢作为丈量和定位的工具。

载人飞行

除了用于测量定位,风筝还曾被用来载人飞行。“世哲从弟黄头,使与诸囚自金凰台各乘纸鸱以飞,黄头独能至紫陌乃坠,仍付御史狱,毕义云饿杀之。”(《北史》)。

传递信息

当然,风筝最多的用途还是在于传递信息。梁武帝在遭到侯景的反叛,深受困围时,部下献计仿效鹞鹰模样制成纸鸢,再顺风施放向友军求援。不料,纸鸢却在途中遭到敌军射击而掉落。“台城与援军信命久绝,有羊车儿献策,作纸鸱,系以长绳,写敕于内,放以从风,冀达众军,题云:‘得鸱送援军,赏银百两。’太子自出太极殿前乘西北风纵之,贼怪之,以为厌胜,射而下之。”(《资治通鉴》)

在唐代,风筝的制作技术已经有了很大的突破,因为军事需要,纸鸢已能高飞百余丈,在制作和放飞技术上也已是相当的精湛了,而且已经逐渐成为了一种民间玩具。

为什么叫“风筝”?

顺带一提,唐代已有了“风筝”的叫法,但并非是指纸鸢。李白有“两廊振法鼓,四角吟风筝”的诗句。(《登瓦官阁》),杜甫的《冬日洛城北谒玄元皇帝庙》中有“风筝吹玉柱,露井冻银床”之句。还有李商隐《燕台四首‧秋》的“云屏不动掩孤嚬,西楼一夜风筝急。”这些诗中的描述显然难以和纸鸢匹配起来。其实,唐时的风筝是指挂在殿阁四角的一种檐铃。《康熙字典》就指出:“檐前铁马曰风筝。风动成音,自谐宫商。”

直到五代时,李邺在纸鸢上装上竹笛,风吹笛响如筝鸣,纸鸢才改换了姓名。“风筝,纸鸢也。五代时,李邺于宫中作纸鸢,引线乘风为戏。后于鸢首以竹为笛,使风入竹,声如筝鸣,故名风筝。今俗并其无弦者亦名风筝。”(《清稗类钞》)。

到了宋代,放风筝活动在民间盛行,不但有专门制作贩卖的风筝商人,甚至有了专门以放风筝来赌博之人。《西湖老人繁胜录》载:“(南宋临安)城外有二十座瓦子……街市举放风筝轮车数椽,有极大者,多用朱红,或用黑漆,亦有用小轮车者,多是药线,前后赌赛输赢。输者顷折三二两线,每日如此。”足见放风筝这项活动的盛行。

医疗保健

随着时间的推移,放风筝的医疗保健作用也逐渐被人认识。《续博物志》载:“今之纸鸢,引丝而上,令小儿张口望视,以泄内热。”“风筝即纸鸢,缚竹为骨,以纸糊之,制成仙鹤、孔雀、沙雁、飞虎之类,绘画极工。儿童放之空中,最能清目。”(《燕京岁时记》)。

断鹞放灾

到了清朝,放风筝又有了“断鹞放灾”的内涵,“清明扫墓,倾城男女,纷出四郊,提酌挈盒,轮毂相望。各携纸鸢线轴,祭扫毕,即于坟前施放较胜。”(《帝京岁时纪胜》)前往郊区的扫墓者,祭扫完毕后便会在坟前施放纸鸢。人们将灾祸病情写在纸鸢上头,再将之施放。待纸鸢随风高逝,即剪断线丝,让纸鸢随风飞逝。

关于“断鹞放灾”的习俗在《红楼梦》中也有体现:“这几个风筝起在空中,一时风紧,众丫鬟都用绢子垫着手放。黛玉见风力紧了,过去将籰(音yuè)子一松,只听豁喇喇一阵响,登时线尽,风筝随风去了。黛玉因让众人来放。众人都说:‘林姑娘的病根儿都放了去了,咱们大家都放了罢。’于是丫头们拿过一把剪子来,铰断了线。那风筝都飘飘飖飖随风而去。”

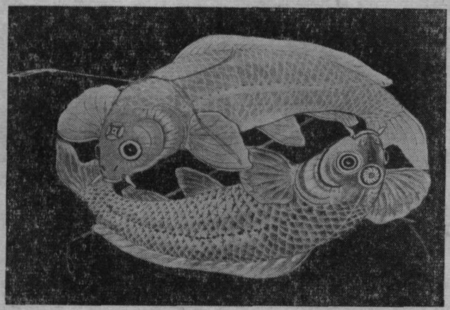

令人意外的是,《红楼梦》的作者曹雪芹不但是小说家,同样也是制作风筝的行家。他的另一本著作《南鹞北鸢考工志》,不但详细介绍了四十三种不同风筝造型,还介绍了起放原理、扎糊技法、绘画要领等方面的诀窍,即“扎、糊、绘、放”。这也算是文人有趣的“跨界”了。

到了现代,风筝已经发展出各式各样的形制和图案,不但有鸟兽鱼虫之类,还有各类神话人物和卡通人物。或许是由于人们内心对飞行的向往和对自由的追求,放风筝这项中国传统的娱乐活动,也已随着中华文化而传遍世界。

——转自正见网

责任编辑:李梅#