他从官场走来,掸去一身功名浮华,暂别尘世樊笼的束缚与喧嚣。

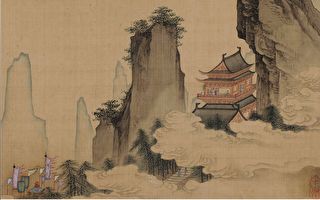

他向深山而去,迎来十方松风水月,静看桃源仙境的清新与生机。

这是他安身处世的一幢居所,也是他修行求道的一片净地。他,笃志修禅的王维,在这座隐士辈出的终南山购置别业,从此往来于闹市与山野之间。

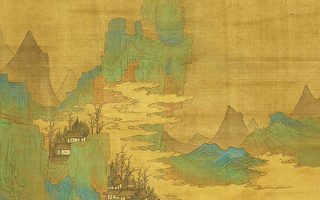

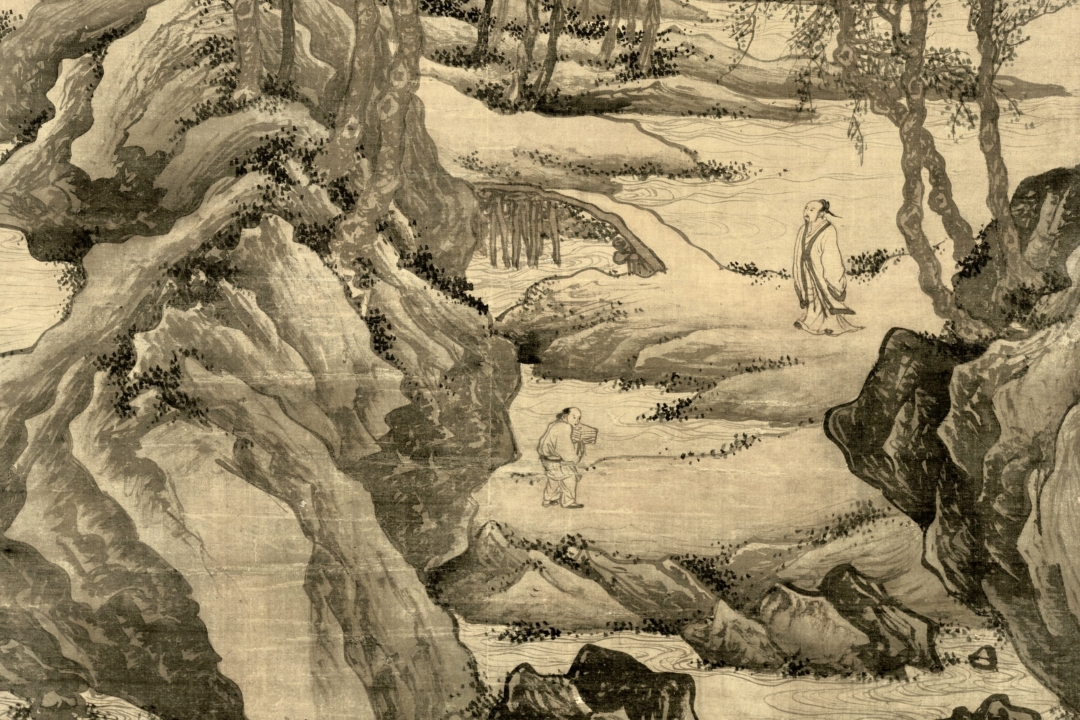

这一天,他来到别业的时机很特别:秋日黄昏,山雨初霁,天地呈现出清空澄净的氛围。虽然幽居山中,王维却不觉得寂寞,因为这里有明月青松、清泉野石,组成明丽宁和的景致;还有浣女笑语、渔舟归晚,带来竹喧莲动的天籁之音。

美好而天成的山中风物,让王维油然生起飘逸诗思和隐逸之志,于是他用以诗言志,留下一首《山居秋暝》:

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

诗境赏析

唐朝的山水田园诗歌蔚为大观,“诗佛”王维的山水诗《山居秋暝》,更是以如歌如画的语言,描绘了雨后秋山的空明与律动,成为传世名篇。它的绝妙之处,在于一吟一咏,将寻常景物化作超凡仙境;一词一句,将玄奥禅理融入清幽山水。

“空山新雨后”,起法空灵高远,不仅点题,而且用凝练洒脱的笔意,营造出一个清高辽阔的山中环境。首联下句“天气晚来秋”,突出雨后终南山清凉高爽的格调。一场秋雨一场寒,秋雨在许多诗作中带给人寒凉悲伤之感;而诗人置身秋雨空山,却感受到从容惬意、旷远自在,别有一番洞天。

诗人喜静参禅,空山之“空”,既是山林遮蔽一切鸟兽、人迹之空,也是诗人心无外物、高洁无尘之空。不过,继续阅读下面的诗句,我们会发现,空山不“空”,反而蕴藏无尽的美景与生命力。

中间的二联四句,都是脍炙人口的佳句绝唱。“明月松间照,清泉石上流”,娓娓叙述空山之景。一轮明月在松林间撒下银色光辉,一泓清泉从石板上潺潺流淌而过,这是一幅多么纯美静谧的山中夜景!

其实,诗人选取的是山中极为寻常的意象——明月、青松、清泉、石块,运用的更是不加雕饰的白描手法。它们组合在一处,却构成了有声有色、动静结合的美妙画面:

月为白,松为青,色调清丽明净;明月静照松林,偶闻松涛低吟,一派恬然安宁。泉为动,石为静,兼备灵动沉稳;溪泉与山石相击,发出叮咚清越之声,更是山中悦耳的乐声。

仿佛柳暗花明一般,颈联的气氛忽然热闹起来。“竹喧归浣女”,竹林深处传来欢歌笑语,那是天真的少女结束了浣衣劳作而结伴还家;“莲动下渔舟”,亭亭玉立的莲叶向两边荡开,原来是渔船缓缓划过,留下层层涟漪。这也进一步印证了空山并不是枯寂萧瑟之空,在空的表象下是生命不含任何功利与烦扰的自然生息,人与万物、天地的浑然合一。

这两句写浣女、渔舟,却先写少女的笑声、行舟的踪迹,是“未见其人、先闻其声”的手法。这样的好处是,一是先声夺人,让读者不禁遥想“空山不见人”,只能从声音辨别山民的活动;二是以动衬静,空山愈静,山中的任何动静才会清晰入耳。

“随意春芳歇”,生于春日的花草逐渐凋零、消散。诗人山居的时节,恰是夏末秋初、莲叶田田的时节。这时,暑气消褪,春光不再,诗人却从中发掘红衰翠减后的山水本色,发掘秋色中诗情画意的美景。他没有伤春悲秋,反而藉秋色道出时令的变换与生命终始的规律,流露出一种禅趣。

诗人避世山中,在任何时节都能遇见美好的事物,自然而然萌生长久归隐之意。他在诗歌末句抒发隐居志向:“王孙自可留。”《招隐士》言:“王孙兮归来,山中兮不可久留。”表达积极入世、建功立业之意。诗人反用诗意:空山纯净悠然,最适合纯真清静之人生活起居、修禅求道了。

整首诗结合诗人的生活体验与修行感悟,描绘出一个清雅恬淡、诗中有画的山水世界。《河岳英灵集》赞王维诗作“词秀调雅,意新理惬,在泉为珠,著壁成绘”,亦可作为此诗的精评。

诗人背后的故事

在唐朝诗坛中,王维的成就或许不是最高的,但他一定是能够代表唐诗气象与精神的大诗人。他的作品,涉及唐诗多种流行的题材,如“大漠孤烟直,长河落日圆”的边塞壮歌,“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”的思乡沉吟,“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的送别绝唱。

王维生活的盛唐,是一个佛教兴盛、隐逸为尚的时代。而他最负盛名的诗歌,也正是描写山水与田园风光、修禅与隐逸生活的山水田园诗篇。王维更因为诗歌中独特的禅境,获得“诗佛”雅号。

那么,王维是怎样从“诗人”走向“诗佛”呢?从其生平事迹来看,王维可说是尘世中的幸运儿:出身名门,天资非凡,大难不死,官居高位。而且王维不仅生得白皙俊美,风度翩翩,而且善诗书,精通绘画、音乐,是个艺术全才。凭借美少年的形象和多样的才华,王维迅速受到王公贵族的赏识,年纪轻轻就状元及第,春风得意。

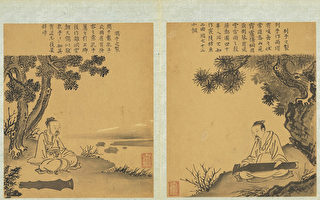

一个早早收获功名的年轻人,却没有被红尘繁华和官场富贵迷失双眼,反而保持平静淡泊的心境,一步步走向山水田园,回归生命本真。其实,王维生长于崇佛氛围浓郁的家庭,他的名“维”、字“摩诘”,正是出自维摩诘居士的名号。

王维的母亲崔氏,是一位虔诚的佛教徒,师事高僧普寂三十多年,过着“褐衣蔬食,持戒安禅”(《请施庄为寺表》)的清修生活。受母亲影响,王维亦心向佛门,与当时著名的禅师多有来往。因而少年得志的王维,在佛法的熏陶下修身养性,早已埋下归隐、修行的种子。

初入仕途不久,王维因属下伶人私作黄狮子舞而获罪贬官。后来,他得到名相张九龄举荐而再次受朝廷重用,然而不过两年就遇到张九龄罢相、奸相李林甫把持朝政的局面。他更经历安史之乱,身陷贼营,几乎为此丧命。原来,王维的仕途并非一帆风顺,甚至遇到生死考验。他在巨难中历练、彻悟,最终选择了隐逸之路。

“方将与农圃,艺植老丘园。”(《寄荆州张丞相》)大概张九龄罢相时,王维初次流露抽身官场的念头,不过他尘缘未了,还有无法归隐的苦衷。“小妹日成长,兄弟未有娶。家贫禄既薄,储蓄非有素。”(《偶然作》)他作为家中长子,承担着供养年幼弟妹的责任,不能彻底隔绝世俗。

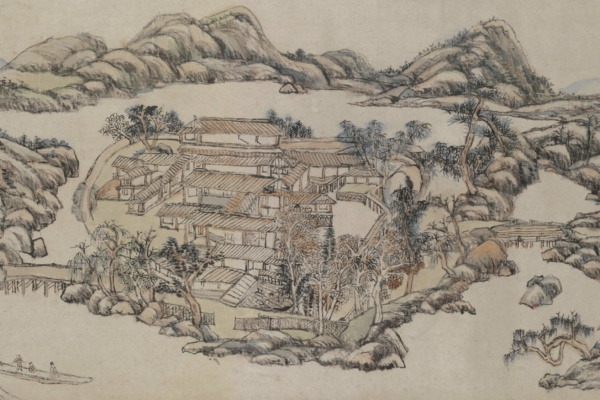

他就像一个在家修行的居士,走上半官半隐的道路。有的人身在林泉,心怀魏阙,而王维却羁绊红尘,心驰桃源。在四十岁左右,他终于有能力在终南山下的蓝田县购置辋川别业,营建属于自己的世外净土。侍母至孝的王维,也把崔氏接到辋川居住,实现母亲“乐住山林,志求寂静”(《请施庄为寺表》)的理想。

终南山在长安城以南,风景秀美僻静,大半日车程可抵长安,是朝臣们置办别墅庄园的最佳地带。王维居辋川,进可仕,退可隐,或与家人流连阡陌芳林,或与知己吟啸云烟山月,他在辋川感受到真正的逍遥和宁静,因而“王孙自可留”。

山水田园,也是王维修禅悟道、寻求精神解脱的一方世界。正是“薄暮空潭曲,安禅制毒龙”(《过香积寺》),天然风光不染尘俗,让人忘却烦恼、体悟大道,最宜静心清修。

王维真实的生活,也极为朴素、简单。《旧唐书》载,除了上朝办公,王维便在家中“焚香独坐,以禅诵为事”。家中没有一件华丽的陈设,有的只是茶铛、药臼、经案、绳床而已。

他的诗风,也愈发清旷、沉静,处处透着禅意:“晚年惟好静,万事不关心”(《酬张少府》)“行到水穷处,坐看云起时。”(《终南别业》)到了人生末年,王维自请施庄为寺,将辋川改为清源寺。他大概是希望为广传佛法尽一分力,让更多人于尘外拥有一处安顿身心的山水胜地,寻找生命真正的意义和归宿。

参考资料:《全唐诗》《旧唐书》等。

点阅【品读唐诗】连载文章。

责任编辑:林芳宇@#