每年黄历腊月十六日是土地公的“尾牙”祭的日子。黄历二月二日是福德正神土地公的诞辰,民间在这一天祭拜土地公称为作“头牙”,到了腊月十六日的“作牙”是年尾祭,所以称作“尾牙”。作“牙”的本字是“迓”(音yà),就是迎接,“作迓”具有祭祀迎福的意思。民间公司行号一般会在尾牙这天招待员工感谢其一年的辛劳付出。在民间,一年到头每个月都祭祀土地公,显示人间之人对土地公的仰赖之深。

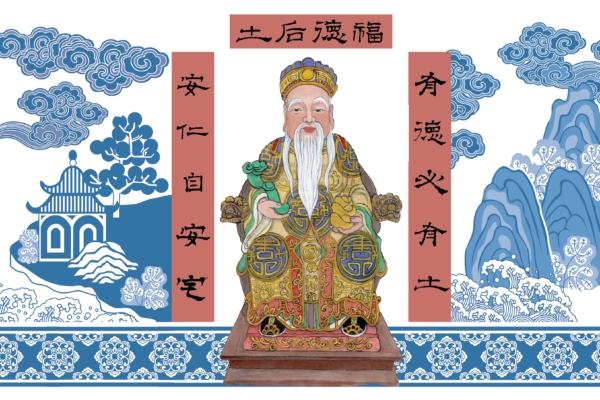

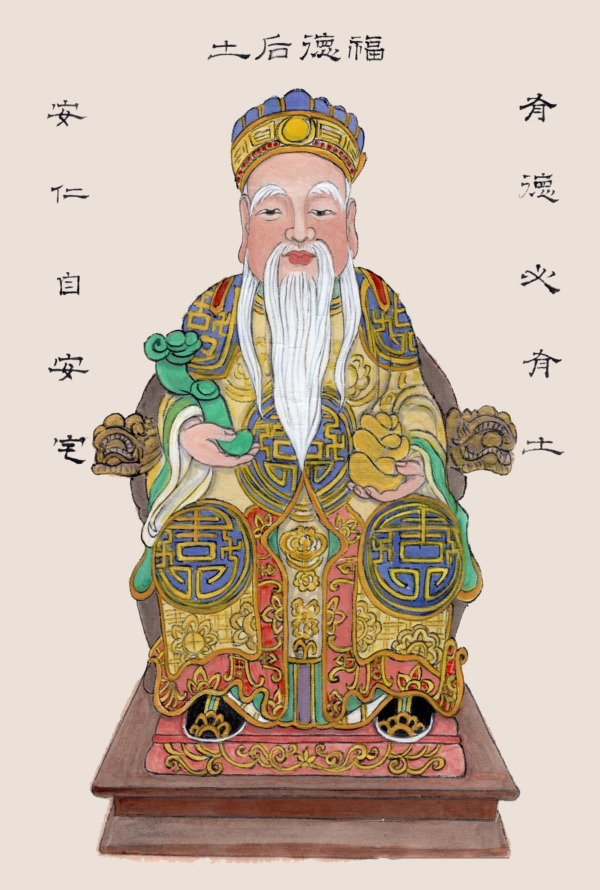

土地公就是掌管土地之神;社神、后土、土地神、福德正神,都是称呼土地公。有关土地公的传说很多,看官可知道祭祀土地公的历史有多悠久呢?土地公人身成神的传说又有哪些呢?

祭祀土地公的历史

中华民族崇敬天地山川大自然,相信人立于天地之间,头所载的皇天,足所履的后土都有神明。农业社会和土地的关系尤其密切,有土地才能够生长五谷,有了五谷方能养活地上的人,这是人们的生活经验。在周代就有天子祭祀“后土”、民间祭拜“社神”的仪典,从天子到各方人们都祭祀所仰赖的土地神,以表达感谢土地之神赐予大地之子平安。从历史来看,中华民族对土地神的祭祀起源很早。

《史记‧五帝本纪》记载,在虞舜的时代推举了当时的贤德人士八人,称为“八恺(音同凯,乐也、和善也)”,让他们主管后土(掌管土地事务,土官之名),掌理百事。“八恺”的贤德受到天地福祐,在他们的治理下,虞舜一朝各种事务的运作井然有序,人间无灾无殃,百物丰收,各地方百姓得到福泽。

“后土”是古代土官之名,也是最早对土地神的称呼。文献记载中最早的土地神是共工氏的儿子,《左传‧昭公二十九年》记载:“共工氏有子曰句龙,为后土。”据《礼记‧祭法》记载,因“共工氏之子句龙(后土),能平九州(国土),故祀以为社(神)。”

在周代礼制中,就称土神或地神为“后土”,是五方神之一,主掌中央土。《礼记‧月令》记载:“中央土,其日戊已,其帝黄帝,其神后土。”

在一国之中,各个阶层、各地方都有自己的土地神,也称为“社”:王有王社,王为群姓立大社;诸侯有侯社,诸侯为百姓立国社;一群士大夫可有共同的社;民间一里二十五家可置一里社(见《礼记‧祭法》)。在古代国境大地上,土地神社里里相接,目前在台湾各乡村、各地方都能见到土地公庙,可见人们对土地神的崇敬与信仰古今相承。

汉代《风俗通》解释:“社是土地的主人,因为我们居住的土地非常非常广大,所以就在各地方建社立神位祭祀土地神,报答土地神之恩,这样才不会遗漏而失敬。”(《风俗通》:“社者、土地之主,土地广博,不可遍敬,以为社而祀之,报功也。”)

土地公成神的传说

民间对关系密切的土地神的传说也不少,下列简要介绍三个土地公从人成神的民间故事传说。

传说一

据说,福德正神原本是周朝的一位官吏,名叫张福德。他为人正直为官公正,对生活困苦的百姓十分体恤,任内做了许多善事,深受民众爱戴。然而,在他去世后,继任的官吏贪婪无度,种种苛税交征,不断向百姓索取,导致民不聊生。

此时,百姓纷纷回想起张福德在任时的清廉与善政,对他念念不忘。为了表达对他的感念之情,人们建庙祭祀他,并以他的名字命名,尊称他为“福德正神”。

传说二

相传在周朝,有一位名叫张明德的人,是当时一位上大夫的家仆。上大夫到远地任职,由于路途遥远所以先将幼女留在家中。然而,过了一段时日,小女孩因思念父亲心切,决意前往探望。张明德心疼她年幼又有一片孝心,便陪伴她千里寻父。

途中,他们遇到大风雪,女孩因受寒严重,挨不住冻。张明德为了救下危急中的小女孩,脱下自己的衣服给女孩保暖,最终保住了她的性命,但是自己却因寒冷过度而冻死。在他临终时,天空中显现出“菊天门大仙福德正神”九个大字,这是天神赐予张明德的封号,以表彰他的忠诚与牺牲。上大夫得知此事后,深受感动,便建庙祭祀张明德。后来,周武王追封张明德为“后土”,后世百姓则尊称他为土地公。

传说三

很久以前,有一个名叫唐萧的人。他身材肥胖,去世时留着白发和黑胡须,容貌看起来十分有福气,具有福德之相。

唐萧生前非常擅长农耕和捕鱼,并且经常救济贫苦百姓。虽然他不断施舍财物,但家产却从未因此减少。人们认为,这是因为土地公的财富来自天赐,源源不绝,用之不尽。后来人们也称土地公是财神,可能和这样的传说也有关系。

在人们的心目中,土地公是一位心肠善良,温厚笃实,乐于助人的神明,在土地公庙中,一般见到的神像就是这种形象的“土地公”,这何尝不是人们心中对“善”的反射?何尝不是上天对人的期许?!在传统民俗中,土地公的“尾牙”祭展开了过年的序幕。不管年去年来,皇天后土,总是善载良民,而善良之人自然也能得到皇天后土的福祐!@*#

──看更多【中华文化300问】系列──

责任编辑:李梅