香港电车120年(上)——从电车轨迹看城市变迁

香港电车,以独有的双层有轨电车穿梭港岛,见证着百年的历史变迁。沧海桑田,填海后一栋栋高楼拔地而起,原本沿海行驶的电车变成了在高楼间穿行。今年7月30日,适逢香港电车120周年纪念,本栏目特别企划香港电车120年特辑,将分为三期出版,分享香港电车的前世今生。

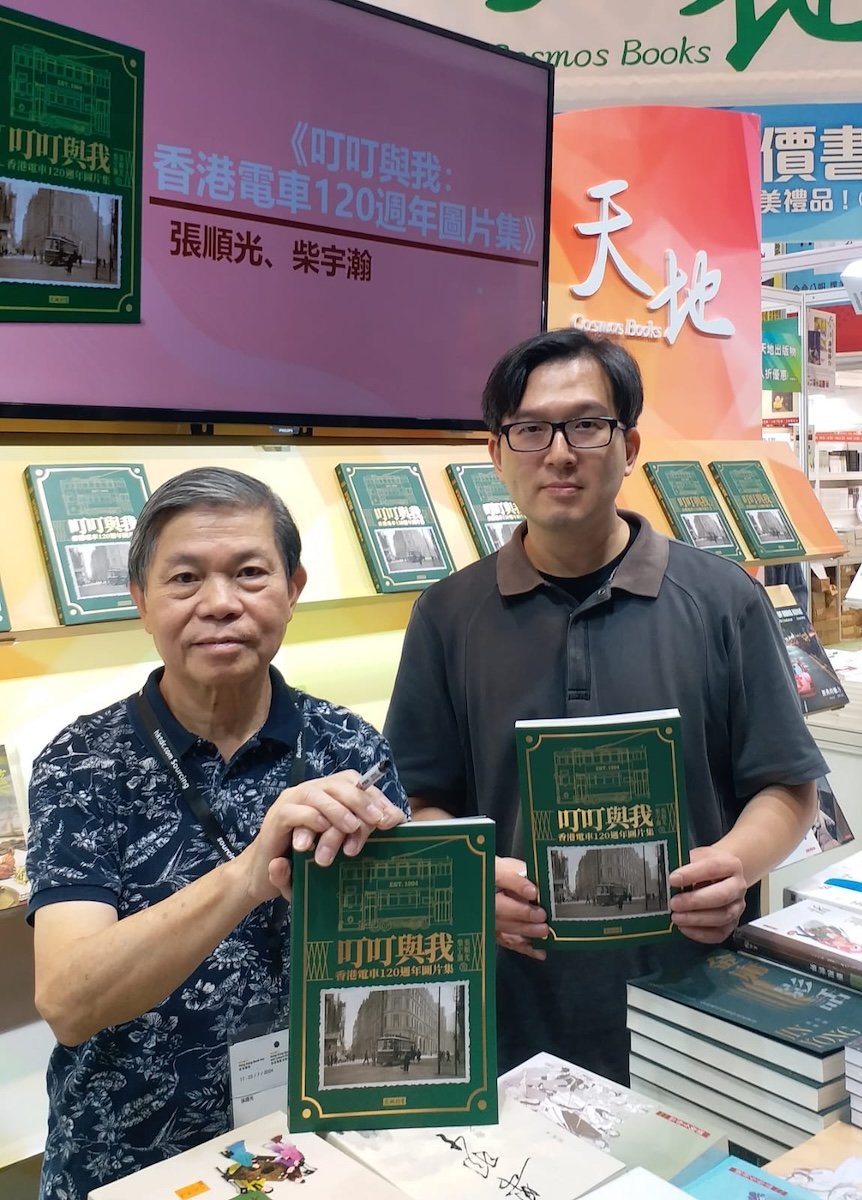

香港电车历史专家暨收藏家张顺光先生联同历史学者柴宇瀚博士,在香港电车成立120周年之际,于今年7月14日推出新作《叮叮与我——香港电车120周年图片集》,收录近400张电车相关的收藏品,两位日前接受“纪载香港”栏目专访,透过一张张珍贵的历史图片、明信片、旧车票,细说电车与香港人的百年情怀。

还原充满欧陆风情的昔日香港

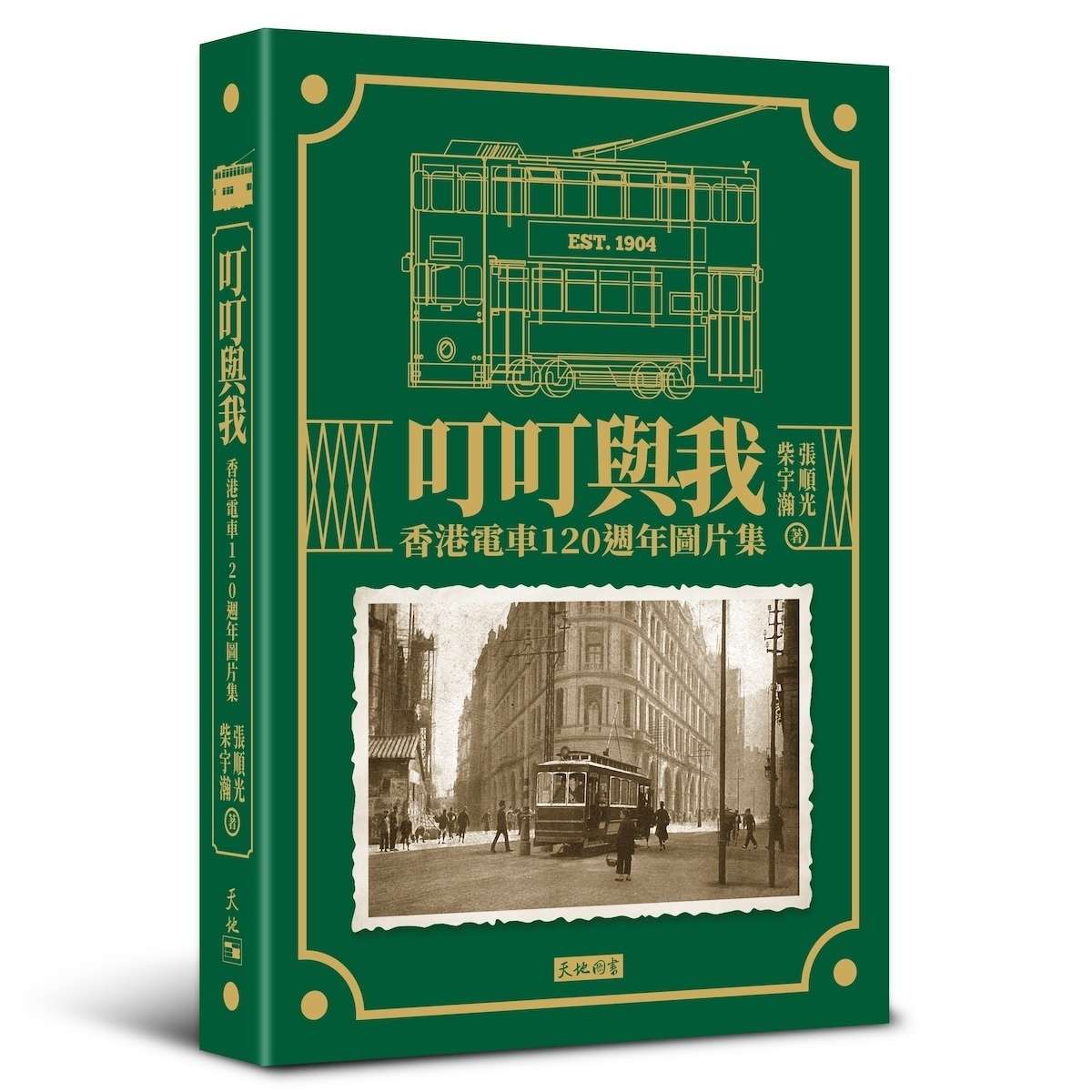

从天地图书出版《叮叮与我》新书封面的旧照片说起,张顺光早在1980年代开始收藏电车相关的纸品,今次呈现的明信片是1906年,第一代电车驶经中环德辅道中的亚历山大行,这张旧照片深深吸引了他:“最初只是收集明信片上的邮票,看到这英式的建筑和单层电车,我一直以为这是外国,后来朋友告诉我是香港,背后这栋是第一代的历山大厦。”

柴宇瀚解释,这张旧照片颇具代表性,第一代的历山大厦1904年落成,名为“亚历山大行”(Alexandra Building),以当时英国国王爱德华七世的妻子雅丽珊(亚历山大)王后命名,位于遮打道及德辅道中交界的三角地段以西,其三角外观形似纽约第五大道1902年完工的摩天大楼熨斗大厦(Flatiron Building),因而获得“熨斗”的昵称。柴宇瀚感慨:“可以感受到,100多年前的香港充满了欧陆风情,从这张明信片就可以看出来。”很可惜,这栋独具文艺复兴风格的建筑在1950年代拆卸,建成第二代的历山大厦,保留了三角地带的格局,却演变成呆板的线条,不再有第一代建筑新古典主义的华丽。到了1974年,香港置地宣布中环物业重建计划,第三代的历山大厦(Alexandra House)1976年建成,楼高34层,俨然变成了新式建筑物,延续至今,已找不到昔日的痕迹了。

位于中环爱丁堡广场的香港大会堂于2022年5月被列为法定古迹,这座建于1962年3月的建筑,成为香港“最年轻”的法定古迹。然而从张顺光收藏的电车旧照片来看,第一代香港大会堂建筑更具有古典气息。第一代香港大会堂于1869年落成,位于香港汇丰总行大厦现址旁,面向王后像广场。这座建筑物楼高两层,设有欧洲传统柱廊及拱门,充满欧陆风情。从电车驶过的风景,足可窥探百年前的香港岛建筑特色。

第一、第二代电车。(天地图书提供)

第一、第二代电车。(天地图书提供)

第三代电车。(天地图书提供)

第三代电车。(天地图书提供)

鹅颈桥的由来 消失的宝灵顿运河

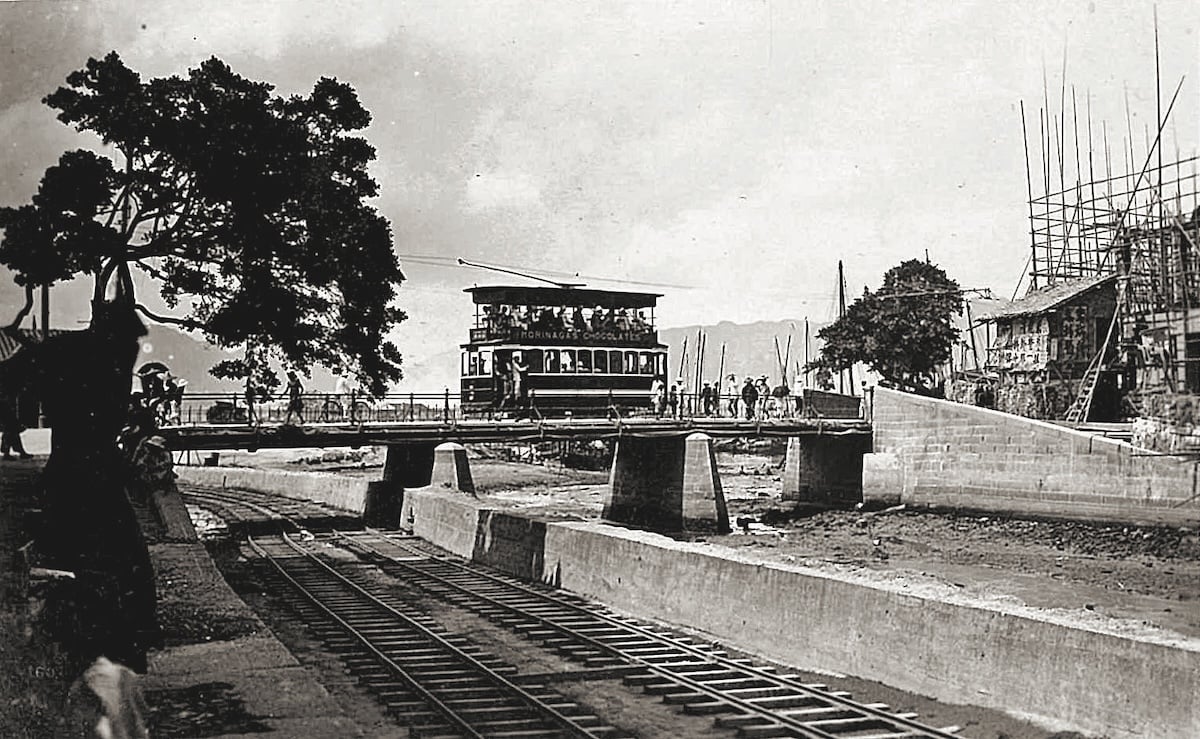

铜锣湾鹅颈桥“打小人”成为香港风俗之一,“鹅颈桥”的名字从何而来?张顺光分享的一张第三代电车旧照片,正正展示了已经消失的风景——铜锣湾宝灵顿运河。这条运河大有来历。

源自1846年,英国政府计划在黄泥涌谷开辟马场,当时有一条弯曲如鹅颈的河流每逢雨季都会泛滥,导致黄泥涌一带变成一片沼泽,该河道被称为“鹅颈涧”。第四任港督宝灵(John Bowring)爵士决定开设工程,在黄泥涌兴建一条运河,解决河道泛滥问题,这条河就被被命名为宝灵顿运河(Bowrington Canal),运河两边的道路就被称为坚拿道东和坚拿道西,“坚拿”其实是“运河”(Canal)的音译。在1861年,政府为了方便市民来往河道两岸,就修建了一条桥“鹅颈桥”。

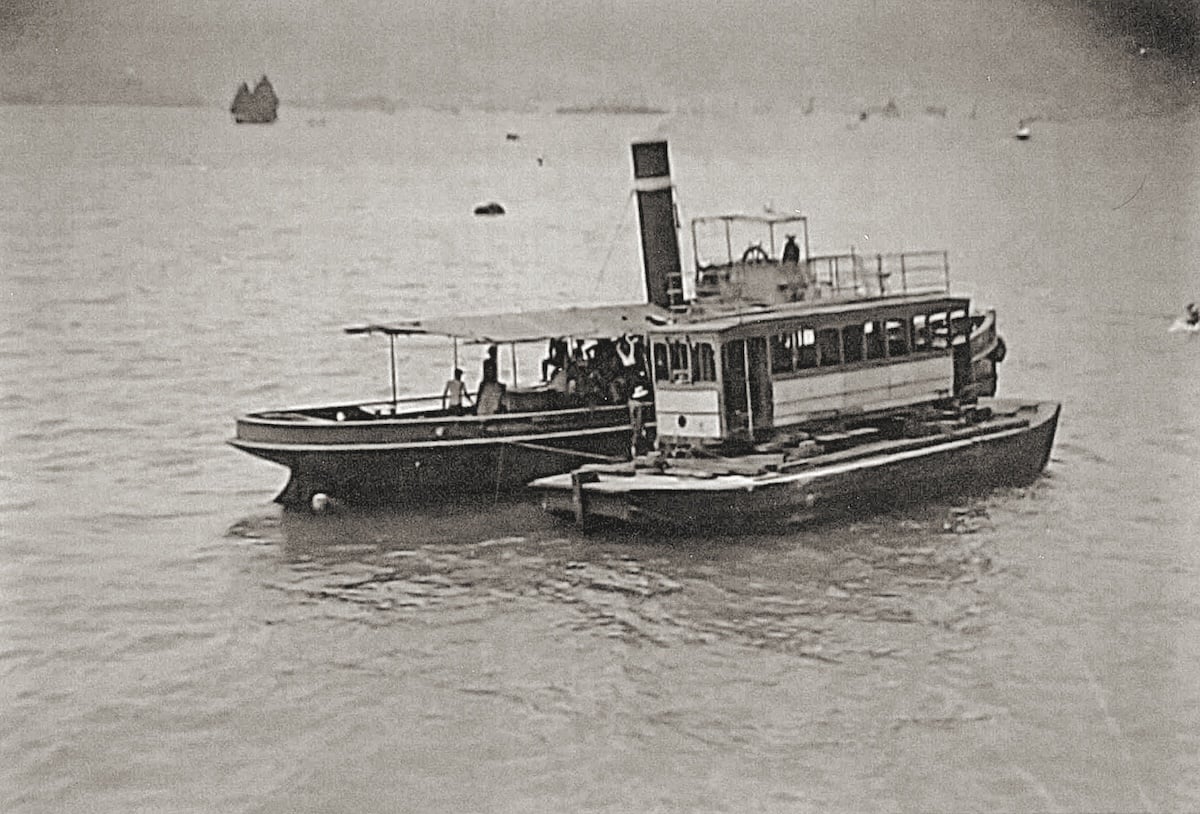

看到第三代电车徐徐驶过铜锣湾宝灵顿运河,仿佛回到旧时光,可以见到颇有特色的第三代电车,在上层加设帆布帐篷,方便乘客雨天乘坐,第二代电车的上层部分是没有遮挡的。

宝灵顿运河存在的时间也不长,在1922年至1929年间,为了配合湾仔填海工程,这条运河被改为暗渠,并拆去原本的鹅颈桥。坚拿道东及坚拿道西亦成为了铜锣湾及湾仔交界的街道,到了1970年代,坚拿道西天桥建起,连结海底隧道铜锣湾出口。如今铜锣湾宝灵顿运河的位置,变成了坚拿道行车天桥。观察电车旧照,就如同一部香港的城市变迁史。◇

《叮叮与我——香港电车120周年图片集》书影。(天地图书提供)

——原载香港大纪元

责任编辑:王愉悦#