春分节气后到来的是“清明”[1],此时清净明洁之气象,弥布天地间,万物欣欣向荣。

清明是二十四节气之一的黄历三月节,同时又是节日──清明节。古来,扫墓就是清明节的一件重要行事,同时,清明节若逢连假,人们也多计划着在这天地气氛清新洁净的假期里出游踏青,舒展身心,共度春光。回顾古时,对比今昔,古今的人们在清明时节,竟有许多相同的情境,相同的过法!

我们来探索一下:

清明节的日期为何在4月4日和4月5日之间变动呢?

在这美好的清明时节,古代的清明节也放连假吗?作什么活动呢?

清明节的日期为何变动

清明节是节气“清明”之日,也是从仲春跨入季春(春天第三个月)的指标。清明是哪一天呢?《淮南子‧天文训》记载,春分后加十五日,斗(北斗七星之柄)“指乙(方位),则清明风至(为清明)”。什么时候在地球上看到天空中的北斗七星之柄指向这个方位,和地球的公转周期相连系。

因为地球绕日的公转回归年周期并不是年历上的365天,而是365.2422天,因此每年会多出0.2422天,从而在历书中设置了“闰日”来因应,四年一闰,这一来会使节气的日期产生变动。所以清明的日期,就和其节气一样,也不是固定的,可能变动的跨度在四月4─6日之间。我们看到了,2023年的清明节是4月5日,而2024年清明节则是4月4日,就是因此而来的。

清明节扫墓的演变

在清明节上坟扫墓体现中华民族儒家的孝道思想。古代中国民间在上巳[2]、寒食、清明节上坟扫墓的都有,地方风俗不尽相同。在宋代之前,多在上巳和寒食节扫墓,而清明和寒食节日期很接近,到了宋代,清明节成了寒食的第三节。

汉代时,民间在寒食日禁烟不举火只吃冷食,以纪念春秋时代晋国忠臣介子推(?—公元前636年)。

千古清明念一人 忠臣介子推

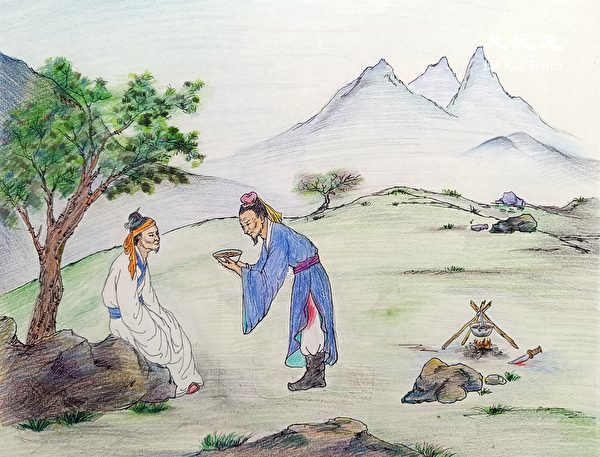

介子推是春秋时代随侍晋公子重耳流亡国外十九年的五个重臣之一。后来,重耳最后得以复归母国被立为国君──晋文公。传说中,在流亡途中迷路,重耳差点饿死,介子推慨然割股奉君尽丹心。介子推知天命,他认为“公子重耳将登王位是天意”,于是在归国途中渡河时,他就神隐了,并不想受封得赏。介子推的母亲也非常赞赏儿子的选择,于是随儿子入了棉山隐居。(参见《史记‧晋世家》)

晋文公封赏亡者和旧臣。那时介子推不在朝廷中,也没有得到封赏。介子推的从人为子推抱屈触动了晋文公,于是文公环封绵山作为介推田,又将绵山改称为介山(即山西介休县境内的介山),以记自己的过失,也用来表彰忠臣介子推。但是,介子推还是避不相见。晋文公听了臣下的意见令人火烧绵山,想借此让介子推重出江湖。谁知大火烧了三天三夜,介子推却没有现身,却与母亲相倚烧死在一株大柳树下。

汉代民间纪念淡泊明志、舍生取义的介子推,就在他死去的这天起禁烟火,持续一个月冷食,也会在这一天上坟为祖先扫墓,成了寒食的由来。

到了唐代,民间百姓在寒食节上坟拜扫,代代相传,俨然成俗,唐代张籍《北邙行》记载沿途所见:“寒食家家送纸钱,乌鸢作窠衔上树。”

但是,直到开元二十年(公元732年),仅仅是民间相传的民俗,还不是正式礼制。开元二十年四月,唐玄宗鼓励百姓展孝思,允许民间于寒食节时上墓拜扫尽孝思,并将寒食上坟墓拜扫之礼编入五礼之一,成为常式。礼节规定,上坟墓拜扫的百姓可在坟茔南门外奠祭食物,但不得作乐,祭拜完毕,哭泣辞别祖先之墓,才可在看不到祖坟的地方吃奠祭的祭品。[3]

宋代的寒食清明连假

寒食节是冬至后一百零五日;清明节气则是冬至后一百零六日或零七日,即寒食的次日或次二日。宋代时清明节的改变比较大,本文就来谈谈宋代的情况。

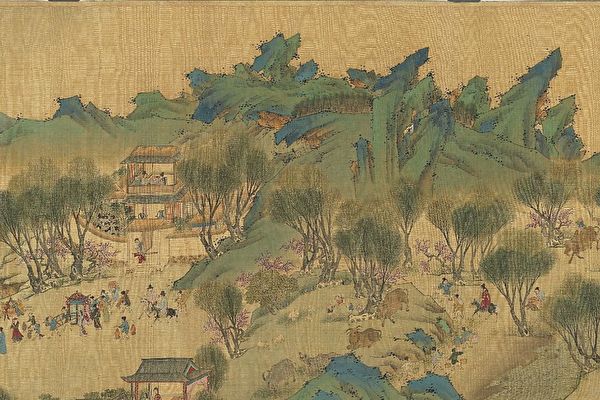

宋代的寒食不仅一日,包含清明,成了连续节假,《东京梦华录》记载“寒食第三节,即清明日”。寒食连清明都是北宋都人出城上坟拜扫的日子,“自此(寒食)三日,皆出城上坟,但一百(零)五日最盛”;清明节成了人们拜扫新坟的日子,“凡新坟皆用此日拜扫”。卖纸马、纸钱的店铺都当街用纸钱叠成纸楼阁,城外四野人多得像市场。

从宋代以来,清明节和扫墓祭祖的习俗相连。到了清代时“清明即寒食”了(《燕京岁时记》)。

宋代人过寒食、清明节盛况空前,节日中,街坊市场上卖稠饧(浓稠麦芽甜汤)、麦糕、乳酪、乳饼等节日食品,这是古代寒食冷食的麦酪、杏仁酪的变化版。按隋代《玉烛宝典》、晋代《邺中记‧附录》记载,当时人的寒食节冷食三天,都作大麦粥或糯米麦酪、杏仁酪,另外会淋上一点麦芽糖来食用。

宋代人在寒食、清明节期间出城的,到了黄昏,夕阳西下御柳斜才返家,有的甚至乘着明月照梨花,才醉酒归来。各路禁卫军,也都各成队伍,跨马作乐四出,谓之“摔脚”,可谓军民同乐。

清明节的来由与演变充满了历史故事和民俗;对节气的观察与订定,则展现了中华文明的独特高度。黄历季春三月节,天地清明、忠臣清明,天地人都围绕了“清明”之气,丰富多彩,谱写出中华文化天人合一的生命神采!

注:

[1]《岁时百问》中说:“万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明。”

[2]上巳:在汉代以前以黄历三月上旬巳日为“上巳”;魏晋以后,将三月三日固定为上巳。《后汉书‧礼仪志上》:“是月上巳,官民皆絜于东流水上,曰洗濯祓除去宿垢疢为大絜。”《宋书‧礼志二》引《韩诗》:“郑国之俗,三月上巳,之溱洧两水之上,招魂续魄。秉兰草,拂不祥。” 这“招魂续魄”的风俗,和上坟拜扫紧密相系。

[3]宋初王溥(922─982年)的《唐会要‧卷廿三》记载了开元二〇年(732年)的敕令将寒食上墓正式编入礼典:“寒食上墓,礼经无文,近代相传,浸以成俗。士庶有不合唐享,何以用展孝思?宜许上墓,用拜扫礼……仍编入礼典,永为常式”。@*◇

责任编辑:李梅#