马麟(公元1180—1256年)是南宋名画家,父亲是宋光宗、宋宁宗两朝画院待诏马远。他出身绘画世家,家中长辈都是画院画师,自小受父辈等人的熏陶,绘画对他来说,是再自然不过的事了。难得的是他不受父辈画风影响,年纪轻轻,便体认到画画一定要能自辟蹊径。他作画以写生为本,走出自己的路,在山水、花鸟、人物等方面都能展现自我风格,在画史上占有独立的地位。

晋朝大画家顾恺之曾云“手挥五弦易,目送飞鸿难”。马麟这幅《静听松风图》生动地传达了画中人凝神倾听松风的情态,真更胜一筹矣。让我们一齐来看看,他如何突显自己的风格呢?

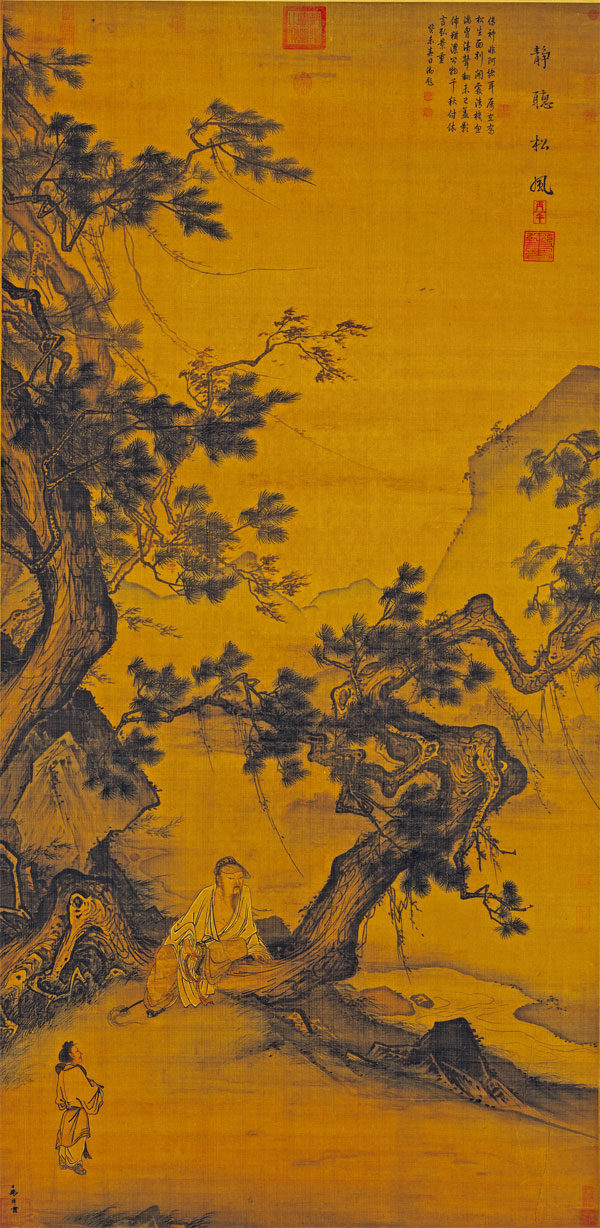

静听松风图

这幅画画出高士憩息松间,松枝受风偏向一方,旁边有一童子侍立。场景是一个不太高的台地上,长有两棵松树,一棵很顺利地长成大树,另一棵则命运多舛,可能被雷击倒,它奋力生长,体形扭曲纠结,高度也矮了半截。

但见高士坐在那横倒在地的松干上,他戴冠覆纱,左脚架起,右脚舒展,衣衫微敞,右手轻握衣带,左手撑于松干上,拂尘则置于右边地上。一切宛然都安置到最舒适的状态,高士静心凝神谛听,和自然作最纯净的交流。松叶、藤萝、帽带随风翻飞,好像在一边助兴似的。

高士的五官非常俊美,眉如绘,眼如丹凤,鼻若悬胆,小胡子的造型盖不住他的嘴。精巧的下巴轻微向上,(台湾人称之为“戽斗”,纳福的象征)。他把脸稍稍偏了过来,眼睛朝右看去,不久后,半眯的眼一动也不动,似乎定住了。感觉他正全力倾听!

此时,松涛声声,回荡于蜿蜒的河水、浓雾遮蔽的山峰间。高士静享着阵阵涛声给他带来的舒畅。高士必有所感、所思,一切随心倘佯,心回旋于风与松的对话,以致他眼前都空了、无了,视物不见。阵阵松涛的美妙和音正如悦耳之天籁,继而成为了大宇之音,浸润他身心。高士这种飘然出尘、心游物外的情态,不但传达了与造化相得的陶陶然悠然自适,连抱着什物站在一旁的侍童也看痴了。

南宋马麟《静听松风图》(经过清晰处理)。(台湾 国立故宫博物院提供)

技法简介

父业子承,自古视为理所当然,士农工商皆如此。但在马麟看来,只有一行不行,那就是艺术这一领域,父业子不承乃天经地义之事,因为父子是不同的个体,秉性与天赋不同,两人表现的艺术作品,不应雷同。

自创一格

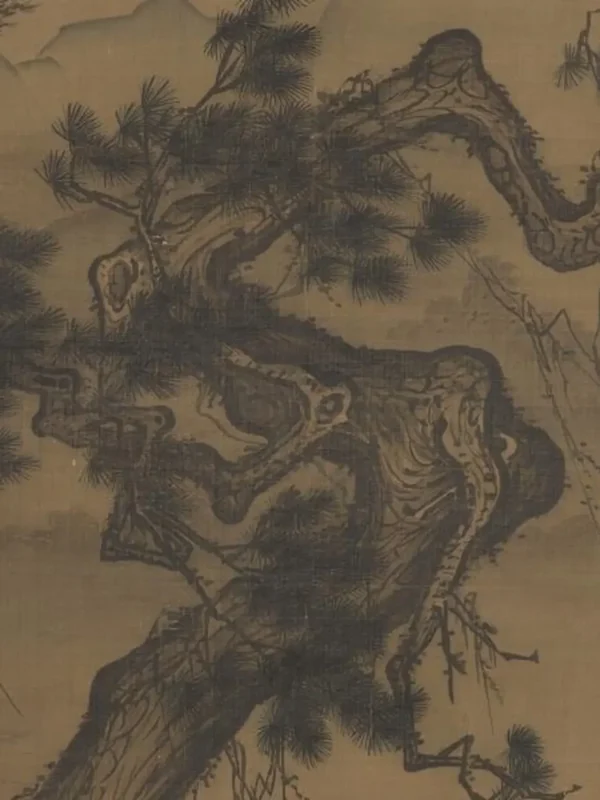

那么马麟是如何避开他父亲的影响而自创一格的?他用了小小手法的变化,自创另一种“皴”。比如岩石,老父一定用斧劈皴,而他石头的外观接近他老父,角、面皆类似,明暗也大致相似,可是再仔细分辨他的皴法,岩块虽颇像其父,但是一边用几个小斧劈皴,一边却用直线条来画,偶而也用披麻皴,再以较深的墨色覆盖之,隐隐展现“自创之心”。

写实出色

他写实功力很高,虽然他画的松树皮不怎么美观,岩石也不太优美,但再怎么复杂的状况也难不倒他。我们看他画的虬曲倒地,万般艰辛才重生的那段松干,百叠纠结、露出大小洞眼、缺口、断口,再加上藤萝、松叶等等混杂一气,一般人只能放弃或简化,但是有实力的画家不为乱象所惑,在方寸之间,描画物态详尽,远近色泽分明。这必得历经千锤百炼才能驾轻就熟,而马麟就是这样一个具坚强实力的大画家!

另外,他画的人物可以说已进入了化境。我们看他人物画的衣褶清晰,层次井然;线条遒劲,显得衣服质料优雅结实,而色调搭配得体(调和色)。在稍显凌乱的背景烘托下,更增添人物之高贵、有品味。

顾恺之说“手挥五弦易,目送飞鸿难”(据嵇康的诗,作画时之感言)。的确,画五指弹琴比画目送飞鸟飞过容易!也就是要画得“传神”很不容易,但是我们看马麟的高士却画得非常传神,高士眼睛柔和清澈,凝而不动,却又似动非动。画家表达出既内敛又内视的眼神,又透过眼神来表达“静”的方式,这世间有几人能?

国画美学是重传神的,形神兼备、意在笔先。既传艺术客体之“神”,又达艺术主体之“意”,情景交融,主客观统一,国画美学于焉完备,马麟的《静听松风图》展现了这样的意境。

——转自【干净世界】艺海逍遥

责任编辑:古容#