二十四节气的文化内涵被赞为“人类无形文化遗产”,是中华文化的智慧,独步全球,在国际气象界被誉为“中国的第五大发明”。

有关二十四节气的内涵与起源、成因背景,请一起来了解。

一、二十四节气起源于何时?

二十四节气的起源在中华文化中是非常早的,可溯源上古。杨泉《物理论》说在神农氏时代,提高农事收成的要务就是调正节气的时点:“畴昔神农始治农功,正节气,审寒温。”在周朝时,春官的职掌之一就是“正岁年以序事”(《周礼‧春官》)。这里所说的“岁年”,正是节气。《周礼注疏》说“中数曰岁,朔数(节气)曰年”,又说“节气一名朔气。中气匝(匝,一圈)则为岁,朔气匝则为年”。可见在周代是以节气、四季作为官府行事、教导人民务农、一年作息的依循。而在战国时代的《逸周书‧时训解》中已经有完整的二十四节气七十二物候(节气中的代表物象)的记载。

西汉刘安著的《淮南子》中指出,二十四节气的演替规律生于太阳的运行,并指出一年有二十四节气的变化:“日行一度,十五日(十五度)为一节,以生二十四时之变。”

二、二十四节气是哪些?

古人取二十四节气中每个节气的一、二个字编成二十四节气的念诵口诀,让人在趣味中记诵:“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”

上述歌诀分别对应二十四节气:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨,立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑,立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降,立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

三、二十四节气是怎么形成的?

节气的产生起于地球围绕太阳公转的位置变化。而从我们在地球上所见,则是太阳围绕着地球运动(称为视行、视运动)带来的变化。

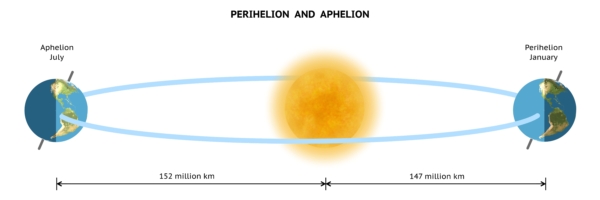

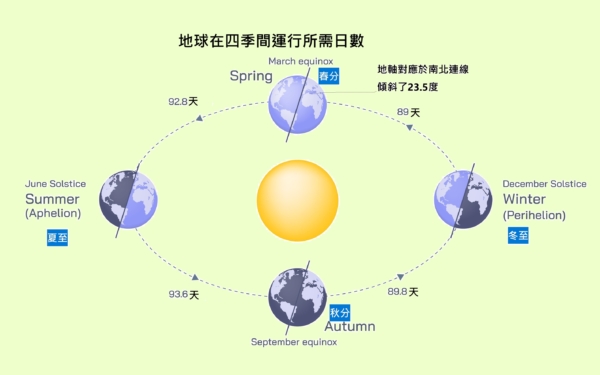

太阳主宰着地球上春夏秋冬的更替及各地气候。由于地球公转轨道不是正圆而是椭圆形,太阳位于椭圆轨道内部的一个焦点上,因此地球在一年中距离太阳的远近也逐日有所不同;又因地轴对应于南北连线倾斜了23.5度,所以随着地球自转与公转,地球上各地受太阳光照射时,直射或斜射的角度、照射时间的长短在一年中也随之发生了变化,综合这种种因素,酝酿出不同的节气。综合来说,地球围绕太阳公转一圈,节气也发生着渐进的变化。

从地球看太阳,太阳在天球上一年中视行的环形轨迹,我们称之为黄道。如果在黄道上来一趟旅行,那么二十四节气就像是黄道这条路上的里程标志,反映气候特征、寒暑情况或是农作物的生长状态。古人以太阳在黄道上视行每15度定一节气,以冬至为起点(下方有详细说明,现代西方则以春分点为黄道的零度),由此划定了二十四节气的日期区间。

由节气的制定反映了中国古代天文学的早发与发达情况,发达的天文学使得中国的历书文明领先西方。研究中国科技史的专家、英国王家学会(Royal Society)院士李约瑟教授在所作的《中国的科学与文明》中说到:“中国人在阿拉伯人以前,是全世界最坚毅、最精确的天文观测者。有很长一段时间(约自公元前5世纪至10世纪,一千五百年的时间)几乎只有中国的纪录可供利用,现代天文学家在许多场合都曾求助于中国的天象纪录,并得到良好的结果。”

元代史官郭守敬的《授时历》,则是根据全国性晷影实测得到大量的冬至时间的资料,进行演算而建立的历书,《授时历》“上推春秋以来冬至,往往皆合”(《元史》);清人孙承泽说《授时历》“上考往古,自春秋献公以来二千一百六十余年,类皆吻合,不可谓不密矣”(《天府广记‧卷二十九‧钦天监》),由此我们也见到了历朝历代长久保留了天文资料,这些都是一年又一年考校节气的基础。

四、二十四节气七十二候是怎么来的?

中华文化发源于黄河流域,故而最初的二十四节气的订立是以黄河流域的节气景象及农作物生长情况为根据的。每个节气中都有最显著、最特别的物候现象,以五日为一候,一节气中有三候,一年二十四节气共七十二候。

不同的纬度地区,节气现象自然也有差别,例如,亚热带的台湾和黄河流域的气候现象差别就很大。元代吴澄考订南北物候的差异,广取诸家和《说文》《埤雅》等书的解释,又询问了农牧之家,作《月令七十二候集解》,解释了二十四节气中的物候现象。以立春来说,立春的三候是:东风解冻、蛰虫始振,鱼陟负冰。(陟,音同至,升也。鱼负冰即升到冰面下,意谓解蛰、醒了。)

五、历书中一年的节气为何以冬至为首?

造历者以“冬至”为首,源于“造历者以上古十一月甲子朔夜半冬至为历元”(《孟子集注‧离娄章句下》),冬至即是历法周期的起点。《正字通》说“先求日至(冬至日南至)以定历元”。在地上竖立一根竹竿,即可利用日影测量时间、季节,这是最简便的日晷仪。利用日晷仪来测量季节,最容易测得的就是冬至日。据全年观测所得的结果,夏天日影最短(因太阳位置较高),冬天日影最长。在一年里中午竿影最长的那一天就是冬至。

黄历配合节气序岁,黄帝历以“冬至”所在的月称为“子月”,是为新年正月,冬至日就是元旦,标志着一元复始。周代也是以冬至为元旦。人们说冬至是“岁首”,过了冬至长一岁的俗语就是这样来的。

六、二十四节气的日期是固定的吗?

因为二十四节气的日期是对应阳历的,所以日期基本上是固定的,但是太阳的回归年(tropical year,连续两次经过同一节气点的间隔时间,例如从冬至点回到冬至点的时间)不是整数,在365天之外还有余数,所以经过闰年的调整,节气所在之日的落点会有一、二天的差别,但是每月两个节气基本上是固定的,前一个是“节气”,后一个是“中气”(没有“中气”之月,就为置闰之月)。概括来说,“节气”与“中气”,上半年在每月六、廿一日;下半年在每月八、廿三日,区间跨度为三天,所以俗语说“有差不过一两天”。

《二十四节气口诀》这么说:

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

每月两节不变更,最多相差一两天。

上半年来六廿一,下半年是八廿三。

民间还有“二十四节气七言诗”,可作为认识节气的参考:

《二十四节气七言诗》

地球绕着太阳转,绕完一圈是一年。

一年分成十二月,二十四节紧相连。

按照西历来推算,每月两气不改变。

上半年是六、廿一,下半年逢八、廿三。

这些就是交节日,有差不过一两天。

二十四节有先后,下列口诀记心间:

一月小寒接大寒,二月立春雨水连;

惊蛰春分在三月,清明谷雨四月天;

五月立夏和小满,六月芒种夏至连;

七月大暑和小暑,立秋处暑八月间;

九月白露接秋分,寒露霜降十月全;

立冬小雪十一月,大雪冬至迎新年。

抓紧季节忙生产,种收及时保丰年。

七、从节气中体现了什么人生智慧?

冬至日一元复始的意义,对应到它的一个节气特征——冬至“一阳生”。冬至前的节气是大雪,其卦为“坤”卦(坤为地),爻象为全阴(䷁),大地一片冰冷,万物冬眠寂寂然,对人来说克服严寒也是个辛苦的挑战。冬至之卦是“复”卦(地雷复),爻象为五阴一阳(![]() ),冬至一到,雷藏于地下,雷象征的是动,微微的阳气已经从地底萌生,虽然万物仍在冬眠之中,然而春天的生机已经在地底下萌生,显示“一阳生”的迹象。

),冬至一到,雷藏于地下,雷象征的是动,微微的阳气已经从地底萌生,虽然万物仍在冬眠之中,然而春天的生机已经在地底下萌生,显示“一阳生”的迹象。

“一阳生”在隆冬中振奋人心,对人来说,传递着“春天已经不远了”的讯息,人心也受到鼓舞!半年后到了盛暑的夏至日,却是“一阴生”的时刻,让人心生警惕!生活在节气的循环往复中,在阴阳演递的变化下,使用黄历的人们受到天人合一哲学的启蒙。再如,《黄帝内经》这本中华民族现存最早的医学典籍,强调天人合一、阴阳平衡、顺应四时等理念作为中医学的理论基础,也是以节气的阴阳变化为经纬,指导人怎样保养生命,从古至今受人推崇。可见节气不仅仅是指示天候、物候现象那么简单,在融于节气的生活中,培固了中华民族的哲学智慧!

“节气”文化展现人与天地相应共生的智慧,中华民族的先人用它来指导春耕、夏耘、秋收、冬藏,使得人们的生活、生产活动与气候与季节变化取得了自然的平衡。二十四节气的效用不仅止于此,透过人与土地相生与天候相应的体验下,它给人孕育了天人合一的智慧,提升人的精神生活层次。@*#

──看更多【节气与生活】文章

责任编辑:李梅