这是清朝时发生在苏州吴江的真实故事,两个故事一福一祸,对应一善果一恶报。正负的业报深处,似乎可以找到一念之差导致千差万别的后果。

元配宽大不妒得善报

清朝时,有一女子某氏嫁给了吴江的赵某,生下了儿子。而赵某又与家中一名婢女有私情,让婢女怀了孕。某氏得知此事后,就将婢女藏在家中,对外宣说自己有了身孕。等婢女生下孩子后,就将那个孩子留下来,收为亲生儿来抚养。某氏保密到家,当时外人几乎无从知晓。

婢女生的这个孩子名叫平章,长大后中了举人,并被选为嘉定教谕,某氏也因此得到了荣誉的封号。而此时,某氏自己生的儿子早已夭亡多年。如果当初某氏没有善待婢女和她的孩子,这一家的香火可能就此断绝了。宽容大度不妒忌的人得到了天道的善报。

轻信他人执著成见后果可畏

浙中曾有一位姓皇甫的官员,是乾隆年间的进士出身,曾担任某县知县。后来离任到苏州吴江主持当地的笠泽书院。皇甫先生是位正直的长者,教学有方,深受地方人士的尊崇敬爱。但他晚年境遇困顿,唯一的儿子英年早逝,夫妻二人寄居吴江,最终也相继凋零。然而这样的人生结局能无因由吗?!

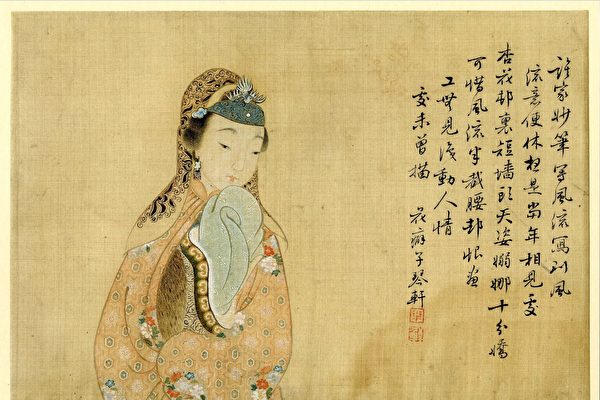

皇甫年轻时在郊外散步,偶然邂逅一位美丽女子,后来这位女子成了他的妻子。他参加会试后的放榜日,随众人去看榜,无法看清远隔人群的榜单,恰好捡到一副眼镜,戴上后一抬头便清清楚楚看到自己名列前茅。而他的独子初次参加乡试便榜上有名,且受举荐,名登荐贤书簿之上。

然而这样的快意人生,在他上任知县后因为一件事情戛然而止。他心想,虽然后悔也不能追回当时的错误!所以就把事情经过讲出来,但愿能让后人引以为戒。

在他任知县时,一名有才无行的门生,乡试中榜后,嫌弃自己已经下聘的妻子(未婚妻)贫困,于是捏造妻子有外遇的罪名,想要解除婚约。当时那名门生的妻子因为罹病而肚子鼓胀鼓胀的,该门生便借此诬告她不伦怀孕,到皇甫先生那里控告,要求县衙裁判解除他俩的婚约。

当时皇甫先生轻信了该门生的说辞,先入为主的成见在他心中发酵。他令衙役将女子带到衙门公堂审问,却不容她辩解。那女子性格刚烈,当场从袖中取出一把刀,剖腹自证清白,因抢救不及而死去。此事往上呈报后,诬告的门生受到了应有的罪罚,而皇甫先生也因此丢官,心中总感到惴惴难安。

不久之后,他中乡试的儿子在白日里目睹该女子的冤魂后暴毙。皇甫夫妇老年无依,也不敢落叶归根,遂寄居他乡,生活困馁,终至飘零身逝。当官的人轻信人言又固执成见,导致这般严重的果报,诚然可畏!听到他的人生故事的人无不鼻酸!

后话

两个故事一福一祸,对应一善果一恶报。天道之报让我们知道,即使是默默忍辱行善,上天能不一清二楚吗?而且还会巧妙安排给予相应的善报;而像县官皇甫那样的误信诬告、陷入误断,而导致对方毁身自证而丧命,他本人虽无心作恶,却也不能免于报应,业果能说不惨烈吗!

两个故事都是发生在苏州吴江的警世故事,都是梁章钜(1775—1849年,字闳中,嘉庆七年进士,清朝名臣,楹联专家)部下陈海霞(陈标),告诉梁章钜的三子梁恭辰的。陈海霞是苏州吴江人士,历司桂林抚署刑名,在梁章钜的手下任事最久,与梁恭辰是忘年交。

原作者梁恭辰(字敬叔,1814—1887年),少习儒家经典,准备科举,随侍父亲奉职,游学二十年,足迹几乎遍天下。他在道光丁酉年中举,在浙江任官数十年,官至温州知府,政声卓著。他一生信仰因果业报,有关世道人心的事例,莫不博采旁搜,作成劝戒之《劝戒录》(一名《北东园笔录》),言信而存证,裨益人心向善,留名后世。

他的第一本《劝戒近录》初刻于道光癸卯年(1843年),那是在他中举后的第六年,之后直到光绪甲申(1884年) 历时四十二年他收录著作不断。梁恭辰随手将其闻见之事,及认识之人的见闻,随写随刻,相继刊出《劝戒录》凡九编,每编六卷,共五十四卷。他于光绪丁亥年(1887年)去世,他的朋友又根据其遗稿整理出《劝戒十录》,并出资刊刻。《劝戒录》(《北东园笔录》)凡十编,证验亘古不移的因果报应之天道,嘉益后世之世道人心。@*

责任编辑:李梅

--看更多【救世古鉴】系列