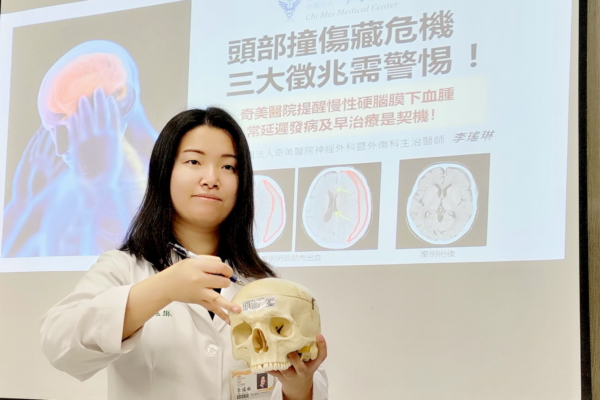

【大纪元2024年11月26日讯】(大纪元记者赖友容台湾台南报导)日常生活中,跌倒或撞到门、柜子等头部轻微撞击事件层出不穷,很多人习惯冰敷来缓解疼痛,总以为没事的。奇美医院神经外科暨外伤科医师李瑶琳提醒,头部外伤后的症状可能并非即时出现,但隐匿的危险却不可轻忽,即使当下没有明显外伤,仍可能因头部受到外力撞击后,导致硬脑膜下腔形成血块。

根据卫生福利部2023年死因统计结果显示,事故伤害是国人死因第8位(死亡人数为7,063人),其中跌倒(落)致死人数占23.6%(1,665人)。同时,根据2017年“国民健康访问调查”结果显示,65岁以上长者约每6人,就有1人曾经发生跌倒,且每12位长者,就有1人曾因跌倒而就医。跌倒不仅是造成65岁以上长者受伤住院和急诊的主因,发生率更随年龄增加而提高。

至于长者跌坠受伤地点有52%发生在室内、48%发生在室外,其中室内跌伤地点排行依序为客厅、卧室、浴室、厨房(餐厅)、阳台及楼梯等,因此家中有老人家者务必不可轻忽长者跌倒的严重性。

李瑶琳说明,老年人脑萎缩容易在撞击时扯断脑静脉造成慢性出血,当血块慢慢堆积导致压迫脑组织时,会造成脑压太高压迫脑神经,引起持续的头痛、步态异常,甚至记忆力减退,这些看似“小问题”的症状,却可能是“慢性硬脑膜下血肿”的警讯。

头部外伤后隐匿危机

“三大征兆”揪出慢性硬脑膜下血肿风险

李瑶琳指出,慢性硬脑膜下血肿是一种因轻微头部外伤引发的延迟性疾病,常见于老年人、中年晚期、幼童、酗酒、癫痫、有使用抗凝血药物、曾有头部外伤病史者,潜在危险性不容小觑,可能导致严重后果,甚至威胁生命。由于慢性硬脑膜下血肿的症状通常并不明显,且容易被忽略,因此早期诊断至关重要。观察以下慢性硬脑膜下血肿的3大征兆至关重要:

1.反复头痛或持续性头痛:如果头部外伤后两周疼痛仍迟迟未改善还伴随其他症状,有可能是颅内血肿作祟,头痛的频率与强度可能明显加剧,并伴随恶心感、呕吐的症状。

2.步态异常与行动不稳:血肿压迫脑部运动功能区时,病人可能出现行走困难、步伐不稳,甚至无法保持平衡,这在老年人中特别显着。如果之前已有步态不稳的现象则不包含在此内。

3.记忆力减退与认知改变:老年人若在头部受伤后,逐渐出现健忘、反应迟钝或其他认知功能障碍,或是原本可对话但是在两个月内逐渐无法言语表达者则需怀疑慢性出血。

慢性硬脑膜下血肿 治疗因人而异

李瑶琳进一步说明,对于慢性硬脑膜下血肿的处理方式,颅骨钻孔术是最常见的治疗方式;该手术可透过于在颅骨上开设小洞引流积累的血水,减少对脑组织的压迫,并缓解病人的症状。

但并非适用于所有案例。若病人的血肿属于顽固性反复出血,或伴随颅内压明显升高、血肿范围广泛,甚至有其他并发症时,可能需要采取更积极的治疗手段,例如开颅手术,以彻底清除血肿、止血并降低后续复发的风险。

李瑶琳也强调,治疗方案需根据每位病人的病情特征、出血范围及复发风险进行个别化治疗;医疗团队将综合影像检查结果与临床表现,评估最佳的手术方式,确保治疗效果与病人的安全性;病人及家属应与医师充分沟通,了解不同治疗选项的优缺点及可能的风险,以做出最适合的选择。

别让慢性硬脑膜下血肿悄悄夺走生命 及早发现及早治疗

李瑶琳警告,慢性硬脑膜下血肿多数与轻微头部外伤有关,但因其延迟性症状,病人及家属容易忽略早期警讯;特别是老年病人,由于脑组织萎缩与血管脆弱,容易将轻微头痛、记忆力减退等症状视为年龄增长的自然现象,因此发生风险更高。

李瑶琳也呼吁,“千万别轻忽任何头部外伤的症状!”即使没有明显外伤,也要重视头部受撞击的后续反应,才能预防憾事发生。◇

责任编辑:唐音