子曰:“君子无所争,必也射乎!揖让而升下,而饮。其争也君子。”(《论语‧八佾‧七》)

【注释】

射:射箭,六艺(礼、乐、射、御、书、数)之一,孔子将它作为学生的一门必修课。射有礼仪。《仪礼》中有两篇记述射礼,一是《乡射礼》(各乡长官于每年春秋两季在当地学校中举行乡射礼),一是《大射礼》(诸侯与群臣习射之礼);还有一篇《射义》,阐述射礼的意义。

揖让而升下,而饮:本句句读有多种,亦有有标点为“揖让而升,下而饮”。然,射礼中,无论升堂、下堂还是取箭、饮罚酒,皆有揖让,非独“升”时才揖让。

【讨论】

现代人视竞争为自然、为常态,竞争已渗透到社会的方方面面了。本章讲“君子无所争”,相当于为现代人打开了一扇窗子,一窥古代中国人的另一种生活方式。

“君子无所争”的主语是君子。《论语》强调君子、小人之辨,但目的是养成君子,以小人为镜鉴,而非针砭小人(例如全书中“君子”是高频词、出现107次,“小人”仅出现24次),君子要引导、教化小人,所谓“君子之德风,小人之德草。草上之风,必偃。”(大意:君子之品德如风,小人之品德如草。草上刮起风,草一定会倒。)

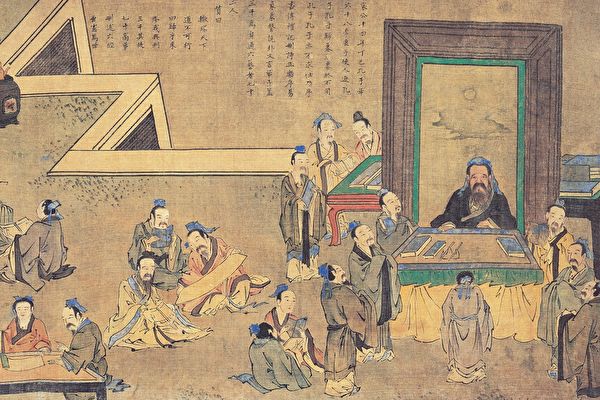

怎么做才叫君子呢?本章以射为例。射在中国有悠久的历史,传说很多,从“后羿射日”到春秋时的神箭手养由基百步穿杨、一箭射穿重叠在一起的七副盔甲等等。不同于古希腊的体育,古中国的射是与礼仪结合在一起的。

以乡射礼为例。乡射礼的核心活动是射手之间的三轮比射,称为“三番射”。每番比射,每位射手都以发射四支箭为限。第一番射侧重于射的教练,是习射,不管射中与否,都不计成绩。第二番射是正式比赛,根据射箭的成绩分出胜负。第三番射的过程与二番射相同,但增加了音乐伴奏。乐工演奏《诗经‧召南》中的《驺虞》,要求射手应着鼓的节拍而射;否则,射中也无效。第三番射的比赛结果公布后,射手们顺序上堂,负方射手喝罚酒,比赛至此结束。

“揖让而升下,而饮”,是讲整个三番射的过程中,都讲揖让。先必相互作揖,才升到堂上去;比赛后,又相互作揖才退下;胜者败者又必相互作揖了再升堂,举杯饮酒。“是虽有胜负之相较量,然自始至终,雍容揖逊,是其争也,乃君子之争,非若小人专以血气相尚,而为角力之争也。”(张居正)这种争,表面上是射之争,实则是共勉君子之道,通过射的方式,大家来磨砺自己的君子之行和君子之心。

“射矍相圃”故事最能说明这点。据《孔子家书‧观乡射第二十八》记载:孔子说,射箭时配上礼仪和音乐,射箭的人怎能一边射,一边听?努力修养身心而发出的箭,并能射中目标,只有贤德的人才能做到。如果是不肖之人,他怎能射中而罚别人喝酒呢?孔子又带着弟子们在矍相的园圃中学习射箭,观看的人们多得好像一堵围墙。当射礼行至子路时,孔子让子路手执弓箭出来邀请比射的人,说:“败军之将、丧失国土的大夫、求做别人后嗣的人,一律不准入场,其余的人进来。”听到这话,人走了一半。孔子又让公罔之裘、序点举起酒杯说:“幼年壮年时能孝敬父母,友爱兄弟,到老年还爱好礼仪,不随流俗,修身以待终年的人,请留在这个地方。”结果又走掉一半。序点又举杯说:“好学不倦,好礼不变,到老还言行不乱的人,请留在这里。”结果只有几个人留下没走。

这里再简单说下为什么“君子无所争”? 古人讲“死生有命,富贵在天”(颜渊篇),一个君子最重要的是养德养身、恪守本分、随遇而安,不要去强求、争夺,该有的就会有。当然,人生不会一帆风顺,会遇到很多事情,怎么处理呢?那就当作是射箭,揖让而行,君子之争。

本章仅仅23字,从“君子无所争”,以射为例讲到“其争也君子”,内涵丰富,需反复咀嚼。

主要参考资料

《论语注疏》(十三经注疏标点本,李学勤主编,北京大学出版社)

《四书直解》(张居正,九州出版社)

《论语新解》(钱穆著,三联书店)

《论语译注》(杨伯峻著,中华书局)

《论语今注今译》(毛子水注译,中国友谊出版公司)

《论语三百讲》(傅佩荣著,北京联合出版公司)

《论语译注》(金良年撰,上海古籍出版社)

《论语本解(修订版)》(孙钦善著,三联书店)

《彭林:从〈仪礼‧乡射礼〉看中国古代体育精神》https://www.sohu.com/a/167999250_523132

看更多【《论语》说】系列文章。

责任编辑:林芳宇@#