秋天多变的风貌往往容易触动人心,诗人咏秋的诗篇很多,其中有些在诗情画意中对应了秋天的季候典故,让秋的印象更深深印入人的心田。我们来看一篇咏早秋的诗,体会其中简单二十个字中蕴含的丰富文化意境与深永的意味。

秋诗

兹晨戒流火,商飙早已惊。

云天收夏色,木叶动秋声。

──《立秋》陈朝 周弘让

(*《全唐诗》卷四百六十八收作 刘言史 诗)

从诗中意会:天际“流火”的现象让人警戒秋天来了!秋天的风已经吹起,惊动天地万物,触动人心。夏日浓厚的云彩已经卷藏,换上微云轻淡的天幕,梧桐木一叶知秋,弹动大自然的秋声曲!

【诗中典故】

商飙

秋天的风叫“商飙”,飙即风,暴风也称飙,“商飙”就是秋风的意思,带来多变的感受。古人说秋天之气肃杀,凄怆悲凉与传统五音的“商”音相似,故而称秋天为“商”。后代常见这种用法,诗人以之入诗的也不少,例如:

《隋书‧卢思道传》云:“溯商飙之袅袅,玩阳景之迟迟。”(袅袅:轻盈吹动;迟迟:舒缓从容)。

唐代韦应物《拟古诗 其六》吟:“商飙一夕至,独宿怀重衾。”

两首诗中的商飙情景不同,一在昼、一在夕,给人轻重截然不同的感受。这也是秋风多变,引发人不同情怀的特色表现。

七月流火

立秋是节气中的(黄历)七月节,古代传下来“七月流火”的现象,七月节要戒流火。“火”是指什么呢?是地上的火还是天上的火呢?《大戴礼记‧夏小正》记载夏历五月“初昏大火中”,指出了当时五月黄昏时“大火”出现在中天,可知“大火”是指天空中的星;看到“初昏大火中”也成了仲夏的标志。

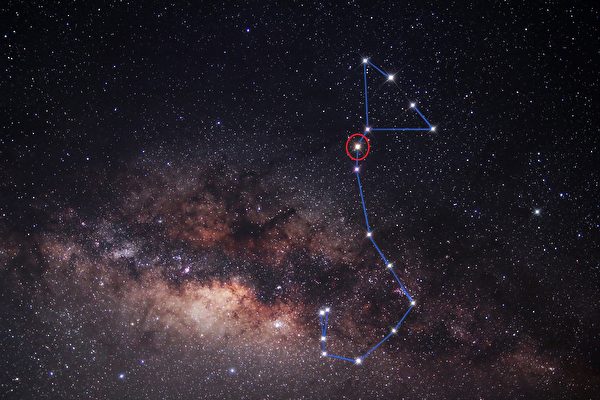

中国古代观察到“大火”,位于心宿(也称商宿),古人称之为“心宿二”,那是天空中又红又亮的恒星,即西方星系中天蝎座心脏部位的那颗α主星。

那么,“大火”星怎么“流火”呢?对应到人间又为何要“戒流火”呢?

“流火”一词出自《诗经‧豳风‧七月》篇。《七月》是一篇描述夏朝末年公刘(后稷之曾孙,周室的始祖)领着子民自邰迁居到封地雍州岐山之北的豳(在今陕西彬县)刻苦开垦的名作,后人能从中了解到当时月令节气与人民生活作息的景况。诗中叙述“七月流火,九月授衣”,七月时会在天空中看到“流火”的现象,九月要授御寒的冬衣。“七月流火”这句话到今天还常常被引述,这星空的现象和地球的公转及自转规律有关。

史载古代到夏朝历法都是建寅──以孟春为正月。彼时,仲夏五月的黄昏,“大火”在中天的位置(以当时在豳的纬度观察到的)。随着地球的公转,到了七月的黄昏,“大火”出现的位置也会发生变化。地球公转一周12个月,每月的星空向西移动三十度,故而到了七月,仰视黄昏的星空中,“大火”离中天六十度,出现在西方地平线上约三十度的位置上。

《诗经‧豳风‧七月》云“七月流火”,孔颖达〔诗经疏〕说:“于七月之中,(星宿)有西流者,是火之星(大火)也,知是将寒之渐。”就说在黄历七月的夜晚观察到“流火”这一星移现象,人们看到了大火往西移动,作为暑渐退而秋将至、天将寒的预示标志,这也是“戒流火”的意义所在。

这一段孔颖达的注释,当是从地球自转的角度观察所见,看到夜晚时大火在星空移动的现象。一天中地球约自转一周又一度,黄历七月的黄昏(六点钟),“火”出现在西天地平线上约三十度的位置,到了晚上八点钟,“大火”就西流到地平线了。汉代《毛氏传》云:“火,大火也。流,下也。”想像一下期间“大火”这颗星的西流下地平线的过程,这就是“七月流火”。

当然,每一天、每一年的时时刻刻,不仅是“大火”西流,其它的星宿也都在西流。因为“大火”是仲夏天空中的标志,也是超级亮星,当它流下地平线看不见也容易观察到,所以它也就成了观察夏秋季节演递的代表标志了。

戒流火典故传古今

当人们看到“七月流火”的景象,已经是初秋之时了。那时人们的生活物资来自手工生产,如果不早些时候准备制冬衣的材料,趁暖先补缀,赶上“九月授衣”,待到天寒方觉就太迟了,就要忍受冬天的苦寒,甚至过不了寒冷的冬天。所以“戒流火”就是警戒人暑退秋至,不久天将寒了,要及早准备。“商飙”惊人心,也有这层含意。

诗中又云“木叶动秋声”,精准来说,应对立秋时节梧桐木落叶,“一叶知秋”也!古人对大自然的细微变化保持敏锐的观察:“见一叶落,而知岁之将暮”;由“七月流火”,想到要准备“九月授衣”了!在秋天的诗篇中,也蕴藏着及早做好应变准备的提醒。@*#

─点阅【中华文化300问】系列─

责任编辑:李梅