海顿歌剧《俄耳甫斯和欧律狄刻》回归源头

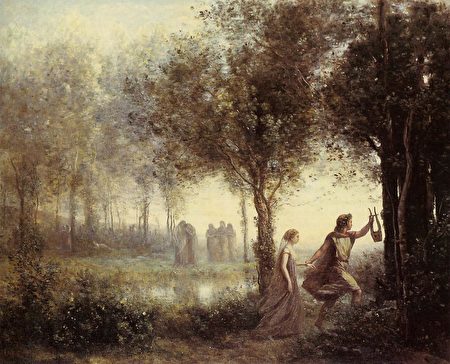

当歌剧在16世纪晚期首次出现时,作曲家和词作者对俄耳甫斯和欧律狄刻(Orpheus and Eurydice)的神话产生了浓厚兴趣。它成为克劳迪奥‧蒙特威尔第(Claudio Monteverdi,译注1)第一部歌剧《奥菲欧》(L’Orfeo)的主题。此后,雅各布‧佩里(Jacopo Peri,译注2)和克里斯托夫‧威利巴尔德‧格鲁克(Christoph Willibald Gluck,译注3)等作曲家,都围绕俄耳甫斯这一神话人物创作了歌剧。俄耳甫斯是音乐本身的化身,因此也是这种新的艺术形式——“歌唱戏剧”的完美载体。

弗朗茨‧约瑟夫‧海顿(Franz Joseph Haydn,1732—1809年,译注4)对俄耳甫斯神话的演绎是他的最后一部歌剧《哲学家的灵魂》(L’animadel Filosofo, ossia Orfeo ed Euridice)(The Soul of the Philosopher, or Orpheus and Eurydice)。这是一部四幕歌剧(opera seria,一种严肃的歌剧),意大利语剧本由巴迪尼(Carlo Francesco Badini)创作。

有生之年从未上演

与莫扎特一样,海顿是古典主义时期(1750—1820年)炙手可热的作曲家之一。自18世纪80年代起,英国的指挥家们就试图将其吸引到他们的国度。1791年,由于海顿的匈牙利资助人尼古拉斯‧埃斯特哈齐(Nikolaus Esterhazy)王子去世,约翰‧彼得‧萨洛蒙(Johann Peter Salomon)终于成功地将他带到了伦敦。在那里,海顿创作了多部交响曲,并为“国王剧院”(King’s Theatre)重新开业而创作了歌剧《哲学家的灵魂》。

英国公众高度期待并欢庆海顿的到来,媒体甚至给他起了个绰号,叫“当代俄耳甫斯”(Orpheus of his age)——当时的人们对俄耳甫斯这个神话人物非常着迷。海顿本人也非常喜欢格鲁克的歌剧《俄耳甫斯与欧律狄刻》,因此很自然地创作了自己对俄耳甫斯神话的诠释。

海顿这部歌剧在他有生之年从未上演,因为国王剧院没有得到英王和议会颁发的上演意大利歌剧的许可。海顿继续完善这部他所称“献给英国的《奥菲欧》”,但此歌剧直至20世纪——在搜集欧洲多座图书馆该剧各版本的乐谱后,才被搬上了舞台。

该歌剧于1951年在意大利佛罗伦萨的佩尔戈拉歌剧院(the Teatro della Pergola)首演,欧律狄刻一角由玛丽亚‧卡拉斯(Maria Callas)演唱。1967年,该剧首次在英国苏格兰爱丁堡上演,由琼‧萨瑟兰夫人(Dame Joan Sutherland)主演。自此之后,这部歌剧得到多次录制和演出。

古典视角

透过《哲学家的灵魂》,海顿紧扣原始的故事和古典传统,展现了神话的新视角。

海顿的灵感直接源于奥维德(Ovid)的《变形记》(Metamorphoses,公元8年)。《哲学家的灵魂》剧情发展,由独自在森林中的欧律狄刻开始。这位林中仙女爱上了音乐家俄耳甫斯,但父亲克瑞翁(Creon)却将她许配给了养蜂人阿里斯泰俄斯(Aristaeus,译注5)。

按照希腊悲剧的模式,合唱团劝说欧律狄刻离开森林,因为阿里斯泰俄斯的追随者——一群野蛮的牧羊人现身要把她献祭给复仇女神(Furies)。俄耳甫斯用他的音乐迷住牧羊人,将欧律狄刻救下,接下来的合唱唱段颂扬艺术战胜野蛮。

克瑞翁相信命运的安排,允许这对年轻人成婚。然而,正当他们庆祝结合的时候,阿里斯泰俄斯策划报复,俄耳甫斯听到可疑的声音,独自离开欧律狄刻。新娘遭到阿里斯泰俄斯追随者们的绑架,试图逃跑时,被毒蛇噬足而亡。

第三幕中,俄耳甫斯向古典神话文学中著名的女先知西比尔(Sibyl)寻求建议。后者建议他保持冷静,并引导他一同前往冥府。冥王普鲁托(Pluto)为俄耳甫斯的音乐天资着迷,也被他的爱情所感动,准许他进入冥界并带欧律狄刻回到人间。

不过,冥王告诫俄耳甫斯在到达地上之前,不得与心爱的人对视。冥途将近,俄耳甫斯遏不住爱念回头看了欧律狄刻一眼,顷刻间永远失去了她。

就在俄耳甫斯哭泣之时,西比尔也离他而去。酒与欢愉之神巴克斯的女祭司们(Bacchantes)走上前来,试图引诱俄耳甫斯放弃悲伤、加入狂欢,他拒绝了。女祭司们强迫俄耳甫斯喝下了有毒的饮料,俄耳甫斯痛苦地死去。当女祭司们离开时,一阵暴风雨将她们淹死了。

虽然海顿的版本不如其它歌剧版本浪漫,但却是最符合古典神话的版本。《哲学家的灵魂》走的是一条“黑暗”的路:提出的问题未必有答案,发生戏剧性事件,主人公几乎无法掌控。

海顿的歌剧保留了神话中的主要人物——俄耳甫斯(奥菲欧/Orfeo,男高音)、欧律狄刻(Euridice,女高音或女中音)、克瑞翁(Creonte,男低音)、冥王(Plutone,男低音)和西比尔(Genio,女高音)。该剧还最大限度利用合唱团的力量来填补叙事空白。

复杂的剧情

《哲学家的灵魂》描绘了哲学家在理性与激情之间的内心挣扎,强调灵性与个人。

欧律狄刻虽被许配给了实业者阿里斯泰俄斯(神话中,他也是一位小神),却爱上了艺术家俄耳甫斯。不幸的是俄耳甫斯伤了她的心,他似乎更醉心音乐而不是她。俄耳甫斯的音乐和歌声能使猛兽驯服、木石起舞、河流改道,然而当他失去了欧律狄刻,艺术和哲学都无法安慰他。

今天,《哲学家的灵魂》为人们铭记的主要原因在于优美的乐谱而非歌词。其中的咏叹调是海顿最优美的声乐作品之一,有着装饰性极强的华彩唱段。欧律狄刻死前的咏叹调“我所有的心愿”(All my longing)(Del Mio Core il Voto Estremo)就是突出的例证。由大型管弦乐队伴奏的合唱曲同样震撼人心,让人联想起莫扎特《魔笛》(The Magic Flute)中的合唱。

尽管这部歌剧在海顿生前从未上演,但他仍将其列入自己的作品清单,以此宣示他对俄耳甫斯神话的重述无愧于自己辉煌的音乐生涯。一些评论家感叹海顿的歌剧剧目缺少戏剧性,然而《哲学家的灵魂》以其令人难以置信的戏剧性和光彩夺目的音乐而成为一个例外。

译注:

【注1】蒙特威尔第(Claudio Monteverdi),意大利作曲家、制琴师,歌剧发展的先驱,文艺复兴和巴洛克时期之间的重要过渡人物。

【注2】雅各布‧佩里(Jacopo Peri),意大利文艺复兴作曲家和歌唱家,常被称为歌剧的发明者。

【注3】克里斯托夫‧格鲁克(Christoph Willibald Gluck),德国歌剧作曲家,其歌剧改革是歌剧史上的里程碑。

【注4】弗朗茨‧海顿(Franz Joseph Haydn),与莫扎特、贝多芬同为维也纳古典乐派的杰出代表,被誉为“交响乐之父”“弦乐四重奏之父”。

【注5】阿里斯泰俄斯,希腊神话中阿波罗之子,神界的羊群守护者,并将养蜂等技术传给人类。

原文:Haydn’s Opera ‘Orpheus and Eurydice’刊登于英文《大纪元时报》。

作者简介:阿丽亚娜‧特里布斯韦特(Ariane Triebswetter)是一名国际自由记者,拥有现代文学和古典音乐背景。

责任编辑:茉莉◇#