波兰爱国主义的象征:华沙王宫城堡

漫步在波兰华沙旧城区,没多久就能看见国王西吉斯蒙德三世‧瓦萨(King Sigismund III Vasa,1566─1632年)矗立在高耸的纪念柱上,两旁有色彩缤纷的老建筑与粉红色外墙的王宫城堡。

华沙王宫城堡历经多次掠夺,夷为平地后数度重建,如今成为波兰爱国主义的象征。城堡融合了中世纪、巴洛克、新古典主义等艺术建筑风格,展现波兰非凡的气度。

14世纪初,早在城堡成为王室住所以前,马佐夫舍公国(Duchy of Masovia)就在原址上盖了一栋木造城堡和塔楼。

1568年,国王西吉斯蒙德二世‧奥古斯都(King Sigismund II Augustus,1520─1572年)首先把宫廷设在城堡里,隔年1569年城堡也成为议会(Sejm)所在。1596年,国王西吉斯蒙德三世‧瓦萨把联邦与王权中心迁移至华沙,扩建城堡为五翼结构,如今日所见。

17世纪末至18世纪初,萨克森-韦廷王朝(the Saxon–Wettin dynasty)又增建一栋巴洛克风格的翼楼。

18世纪下半叶,波兰立陶宛联邦(the Polish–Lithuanian commonwealth)最后一任国王斯坦尼斯瓦夫二世‧奥古斯都‧波尼亚托夫斯基(Stanislaw II Augustus Poniatowski)委托德国德勒斯登建筑师约翰‧克里斯蒂安‧卡姆塞泽(Johann Christian Kammsetzer)、意大利建筑师多梅尼科‧梅里尼(Domenico Merlini),以及意大利画家马塞洛‧巴恰雷利(Marcello Bacciarelli),把室内设计成新古典主义风格,又称“斯坦尼斯瓦夫”风格(the Stanislavian style)。

然而,第二次世界大战却令华沙和王宫城堡变成废墟。今日所见的城堡,是在后来费尽心力重建而成。虽然城堡重建委员会于1945年6月迅速成立,但当时的共产政权却禁止为缅怀逝去的波兰君主重建纪念碑。

1971年,波兰人民出钱(不是国家出钱)支付重建城堡的费用,把一些原始物件与建筑残骸都纳入重建范围。其中包括纳粹占领期间,那些由消防员、博物馆员工、文物修复师,以及老百姓冒着生命危险拯救、隐藏起来的珍贵文物。

大宴会厅(The Great Assembly Hall)

古典建筑师多梅尼科‧梅里尼(Domenico Merlini)和约翰‧克里斯蒂安‧卡姆塞泽(Johann Christian Kammsetzer)打造了一座明亮通风的大宴会厅。白色墙壁搭配镀金灰泥粉饰与金光闪闪的柱子,访客曾在此参加晚宴、舞会、音乐会、宫廷仪式等活动。艺术家耗时四年装饰大厅,以不同主题展示波兰的法律和国王的职责。例如,天花板壁画《浑沌消解》( The Disentanglement of Chaos)颂扬国王的改革让波兰在多年动乱后迎来稳定。

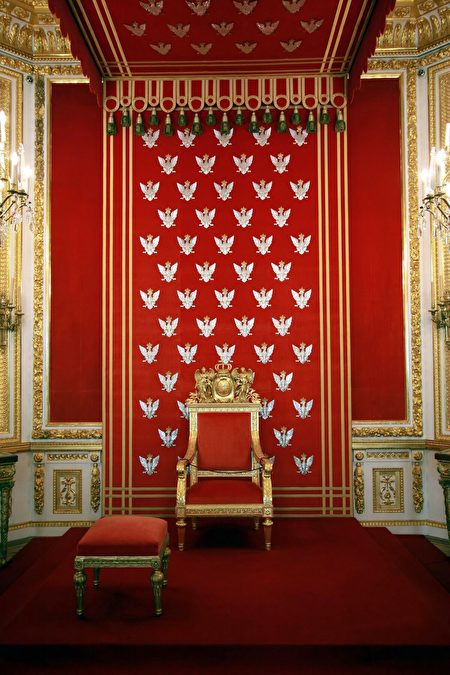

王座室(The Throne Room)

由法国和意大利大师打造的王座室,室内色调以金色与深红色为主。五座大面水晶镜子映衬灰泥工艺、墙面饰板,以及罗马进口的大理石壁炉。意大利雕塑家安吉洛‧普契内利(Angelo Puccinelli)创作的古罗马统治者雕塑,传递智慧、正义、节制和勇气等美德。

来自法国里昂卡米尔伯农公司(Camille Bernon Ltd.)的刺绣师,在国王斯坦尼斯瓦夫二世‧奥古斯都的深红色王座华盖上,缝制波兰的国徽银色老鹰与银色装饰边框。二次世界大战期间,所有的银色老鹰消失不见,几年后只有一只老鹰出现在加拿大。刺绣师花了三个月时间,重现王座上的每只老鹰,材料来自原法国刺绣师。

王室卧房(The Royal Bedroom)

王室卧房的墙面装饰以奶油色花卉图案的丝绸壁纸,搭配镀金月桂枝造型的紫杉木镶板,衬托出一旁卡拉拉大理石(Carrara marble)的壁炉。一张过去国王白天当椅、晚上当床的鸭蛋绿土耳其风造型床(如画面中央)也重现在卧房里。意大利画家马塞洛‧巴恰雷利(Marcello Bacciarelli)的画作呈现《旧约圣经》场景。沙发和扶手椅上的绒绣图样呈现尚‧德‧拉封丹(Jean de la Fontaine)的寓言故事。

大理石厅(The Marble Room)

大理石厅是国家寓所的前厅。17世纪中叶,由意大利巴洛克建筑师乔瓦尼‧巴蒂斯塔‧吉斯莱尼(Giovanni Battista Gisleni)设计。18世纪末,巴洛克暨新古典主义建筑师雅库布‧丰塔纳(Jakub Fontana)又添加许多物品进来,例如,22幅波兰国王的肖像等。

卡纳莱托厅(The Canaletto Room)

国王斯坦尼斯瓦夫二世‧奥古斯都‧波尼亚托夫斯基(King Stanislaw II Augustus Poniatowski)委托卡纳莱托(Giovanni Antonio Canal )的侄子,即城市风景画家贝纳多‧贝洛托(Bernardo Belotto)绘制22幅华沙风景画。贝洛托经常在他的画作上署名“贝尔纳多‧德‧卡纳莱托”(Bernardo de Canaletto)。卡纳莱托厅挂有多幅贝洛托作品,由于细节描绘非常精确而于二战后当成重建华沙的参考。

参议院大厅(The Senatorial Hall)

波兰常设委员会(Poland’s Permanent Council)曾在参议院大厅举行会议。参议院大厅采“斯坦尼斯瓦夫”古典风格设计,优雅的白色与金色装饰搭配拼花木地板(parquet floor)。1791年,《五三宪法》(The 3rd May Constitution)在参议院大厅通过,是欧洲首部、全球第二部成文宪法。

骑士大厅(The Knights’ Hall)

骑士大厅里的艺术旨在荣耀国家,从描述波兰历史事件的画作到法国雕塑家安德烈-吉恩‧勒布伦(André-Jean Lebrun)创作的伟人半身像皆是。墙壁上缘檐口线板下有句出自维吉尔(Virgil)的史诗《艾尼亚斯纪》( Aeneid),翻译过来即是:“这里有一群为国家打战而受伤的军人;有一群虽承受生命痛苦却保持纯洁的神职人员;有一群不曾贬损阿波罗的优秀诗人;有一群藉艺术创作来美化人生的人;还有一群赢得人心流芳百世的人”。

想了解更多有关华沙王宫城堡的信息,请造访网站 Zamek-Krolewski.pl

原文:A Symbol of Polish Patriotism: The Royal Castle in Warsaw刊登于英文《大纪元时报》。

作者:洛琳‧费里尔(Lorraine Ferrier)为《大纪元时报》撰写美术和手工艺相关文章。关注北美和欧洲的艺术家和工艺师,如何在他们的作品中传达出美和传统价值观。希望能为稀有而鲜为人知的艺术和手工艺品发声,进而保存传统艺术遗产。现居英国伦敦郊区,从事写作。

本文仅代表作者个人观点,不一定反映《大纪元时报》的立场。

责任编辑:茉莉◇#