美国画家丘奇的成名作:尼加拉大瀑布

弗雷德里克‧埃德温‧丘奇(Frederic Edwin Church,1826─1900年)就像其他哈德逊河画派(the Hudson River School)风景画家一样,喜欢描绘多数人从未亲眼见过的美国荒野景观。丘奇非常注重细节,以致于他的画作令当时的社会非常着迷。

他强调光在大自然景观中是多么的生动活泼。这种对光的呈现方式在他创作尼加拉大瀑布(Niagara Falls)时展露无遗。他经常造访瀑布,感受滂沱的水流如何翻过悬崖峭壁,然后倾泻而下注入水潭的壮观景象。

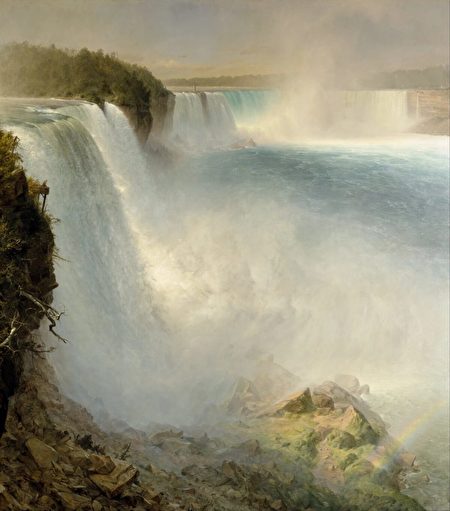

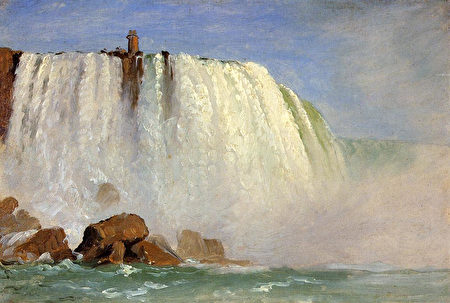

丘奇造访大瀑布期间绘制了许多油彩素描和图画习作,包括根据棕褐色老照片描绘的习作。艺术颠峰之作是两幅令人印象深刻的画:1867年的作品《从美国看尼加拉大瀑布》(Niagara Falls, From the American Side)和1857年的《尼加拉》(Niagara),或称《从加拿大看尼加拉大瀑布》(Niagara Falls From the Canadian Side)。

尼加拉大瀑布由尼加拉峡谷(the Niagara Gorge)南端三个令人惊叹的瀑布群组成,由大到小分别是马蹄瀑布、美国瀑布和较小的新娘面纱瀑布(Horseshoe, American and Bridal Veil),横跨加拿大安大略省和美国纽约州。据说“尼加拉”(niagara)一词源自印地安易洛魁语(Iroquois),名副其实的“雷鸣般之水”(thundering water)。

美国瀑布(American Falls)

丘奇在1856至1858年间绘制了许多大瀑布的素描和图画习作。他把这些习作应用在1866年纽约艺术代理人迈克尔‧诺德勒(Michael Knoedler)委托他绘制的《美国瀑布》。这幅画先后在纽约市与伦敦展出,造成轰动。

为了让观众体会瀑布的规模有多巨大,丘奇在一块长8 1/2英尺、宽7 1/2英尺的大型画布上作画,这是他最大的作品尺寸。画面中有一个小如斑点的人物站在岩石边观看瀑布,滚滚水流夹带澎湃能量倾泻而下。小人物赋予瀑布一种规模感,一种观画者可以尽情欣赏的意涵。从这个视角看瀑布,既震撼人心又令人敬畏。

瀑布的曲线横跨整张画布。左边前景的画面充满细节;右边的瀑布笼罩在薄雾水汽中。根据艺术故事网站(The Art Story)的说法,画家希望我们能如同“亲临现场般,听见波涛汹涌的水流声,感受瀑布溅起的水雾。此外,远处的地平线起到聚焦目光在奔腾水流的作用”。

悬崖顶墨绿色的树丛分散了湍流不息的水流。由于翻腾的瀑布汇聚了所有的目光,夹带阳光的云层只得退居幕后。画面底部蓝色的水潭非常引人注目。瀑布脚下水雾缭绕,而画面中央更是密布着团团的水雾。

画面右下角出现一道彩虹,当水花不断溅起时几乎将岩石遮档。整幅画让观画者感受到壮阔无比的水景。

马蹄瀑布(Horseshoe Falls)

丘奇在1857年的画作《尼加拉》描绘的是马蹄瀑布(Horseshoe Falls),瀑布绝大部分位于加拿大,但仍横跨两国边界。马蹄瀑布是尼加拉三个瀑布中最大的一个,也是画家首幅大型瀑布作品。

这幅画作曾在曼哈顿某漆黑画廊(a darkened Manhattan gallery)展覧,在那只有这幅画有打光照明,展出两周就创下超过10万人次观赏。十年后,这幅作品在1867年巴黎世界博览会(Exposition Universelle in Paris)上获得银奖,奠定丘奇在国际上的声誉,成为杰出的美国风景画家。

画作以宽度为高度两倍的画布呈现全景,画布宽7英尺7英寸。水平的画作令观画者感受瀑布的无限延伸。

观画者应该也会感受到愈靠近瀑布悬崖边缘愈危险。这个角度是从加拿大岸边一块突出的巨大岩石层桌岩(Table Rock)看过去。

天色阴沉乌云笼罩,仿佛暴风雨即将来袭。水流奔腾汹涌搭配天空暴风雨前的景象和声响,加剧瀑布给人的巨大敬畏感。一道水白色的彩虹划过渐暗的天空与湍急的水流。

画面右上角的地平线上有许多建筑物;左上角矗立着龟塔(Terrapin Tower),平台上站着一个微小的人物,这个比例再次呈现人类在如此巨大、令人敬畏的自然环境里是多么的渺小。

丘奇累积大量瀑布习作后,以出色的写实手法描绘雾气和湍急水流等效果,作品公认是一项技术成就。他把扰动的水流画得活灵活现,知道何时沉降与落下力量的大小。艺术史学家大卫‧亨廷顿(David C. Huntington)表示,在这幅瀑布画中,画家捕捉到尼加拉的“灵魂”和“精神”。

史密森尼美国艺术博物馆(The Smithsonian American Art Museum)在网站上介绍丘奇造访瀑布时绘制的习作,以及他是如何掌握对自然水体的描绘:

“丘奇展现他描绘水体快速流动的高超技巧。评论者早期钦佩丘奇的雄心壮志,却批评他不会画水,促使画家于1856年动身前往尼加拉大瀑布研究流动的水,为绘制《尼加拉》做准备。最终证明他技艺精湛。”

对大自然的反思

尼加拉大瀑布是丘奇诠释光与水如何交互作用的最佳典范。他观察、研究并记录雾气茫茫的早晨,树木和水等以什么样的模糊形象呈现。历史学家将这种风格称为“透光主义”(或“光亮主义”)(Luminism)。艺术学者兼策展人约翰‧鲍尔(John I.H. Bauer)首次于1954年阐述“透光主义”是描写大自然的风景跟海景时,以透光(发光)的方式描绘所有的自然光。

丘奇受早期美国作家影响,尤其是拉尔夫‧沃尔多‧爱默生(Ralph Waldo Emerson)。根据爱默生的说法,自然光让世界变得“透明”,因此“更高法则(神)之光”(light of higher laws)可照耀大自然。正如艺术故事网站上所描述的,哈德逊河画派的画家希望呈现“充满神圣光芒的大自然”。

自然现象有充满光的灵性一面,如同人类蕴含灵光一般。丘奇描绘大自然中看不见但重要的一面。他视大自然为上帝的礼物,还向我们展示人类在自然界中的地位,其实只是浩瀚造物中的一粒微尘。

丘奇的画作唤起人类对壮丽的自然现象进行反思。他以个人的观察绘制自然界常被忽略的部分,例如阳光、月光、云彩和薄雾,帮助我们看到自然之美。丘奇运用油彩颜料像画水彩画般稀释颜料的稠度,创造出天空因辐射光照亮的效果。他对色彩的运用精准,作品表面看不出艺术创作过程留下的笔触。如果作品是白天的场景,那么阳光就是一抹黄;如果是晚上,月光呈水白色,夜景看似剪影。

丘奇绘制尼加拉大瀑布将我们的思想和心灵提升到更高境界,如同当年他采用大型的画布描绘壮观的瀑布景观,让观画者沉浸在优雅的光线、水汽薄雾缭绕和气势磅礡的水流等大自然的奇景之中。

当我们对丘奇描绘的大自然宝藏进行反思时,也许会看到他所看到的:尼加拉大瀑布的存在充满光、爱和创造的活力。丘奇的作品鼓励我们暂时摆脱物质的追求,好好欣赏上帝为人类创造的一切。

原文:Frederic Edwin Church Captures the Pounding Presence of Niagara Falls

刊登于英文《大纪元时报》。

本文仅代表作者个人观点,不一定反映《大纪元时报》的立场。

责任编辑:茉莉◇#