子夏曾说“虽小道必有可观者”,灯谜就是这样的一种文化娱乐。制灯谜、猜灯谜盛行于历代,到了民初还很兴盛。今天的元宵节,猜灯谜仍然给现代人增添不少乐趣。

其实,灯谜的文化内涵不可小觑,风雅趣味是灯谜文化的外在特色,其内涵既广又博,范围无所不包。许多文人不仅乐于斗智猜灯谜,更乐于搜索典籍取材制谜,上至经史典籍,下至稗官野史、小说杂谈,取之不尽用之不绝,文句、诗句、人名、地名、词牌名、算术名、俗语、用物……五花八门,内容庞博,反映了五千年积淀而成的中华文化的渊源深厚。

爱上作灯谜 考场顺利

高超灵活的灯谜“射技”迷倒许多文雅的智多星。有人甚至从学童时期就爱上灯谜,不仅猜灯谜,而且还爱出题作灯谜。这种文雅的嗜好让清人亢廷珍在考场上春风得意。亢廷珍从小爱灯谜成癖,少小的他顽皮跳荡有如脱缰野马,不能熟记默诵六经,然而他浏览经典又勤又快,就为了从中搜寻作新灯谜的材料。

他参加童生进学的童子试那年,考题是出自《左传.襄公二十七年》的“向戌弭兵”。向戌是春秋时代宋国的左师,因当时晋楚争霸,造成宋国这个中原小国受害深重,因而向戌就倡导弭兵论,并促成弭兵盟会来解除国家之危。

考场中的童子大多记不得这一篇,十来岁的亢廷珍因为制作灯谜而屡次引用《左传》中这一节的内容,因而“向戌弭兵”的内容深印在他脑海中,让他答题论述时得心应手。就这样,他在童子试中取得第三名。亢廷珍说,考试就像是“射灯谜”,勤学就能“射中灯谜”。后来,他也在自己的灯谜著作《纸醉庐春灯百话》上留名了。

“射灯谜”起源 大人物留名

猜灯谜古时称“射灯谜”,反映了灯谜的起源。汉代流行一种高段的猜测游戏,叫“射覆”。“射”是猜测,“覆”指覆盖下的谜底,汉朝时人怎样猜出覆盖之下的谜底呢?《汉书‧东方朔传》有一段记载,说汉武帝有一次在覆盖的碗下藏了一样东西,然后找来几位当时研究占卜、星象数术闻名的大家来猜一猜。这些人都是易学大师喔,他们非常熟悉起卦、卜卦,用所起的卦来卜算出猜测中的东西大概长怎样、具有什么性质等等,最后综合线索猜出谜底。这一次射覆的诸位大臣就东方朔“射”中答案。这种“射覆”的猜物游戏可说是“射灯谜”的前身。

从射物到射灯谜,即猜灯谜,还经过演变过程,那就是“酒令”游戏。后汉时的酒令游戏的内容,和猜灯谜的谜底很相似。后汉通儒贾逵的文学作品中就含有“酒令”一类(见《后汉书》)。在行酒令时,一方的出题者先用诗文、成语或典故来隐喻某一事物,然后让另一方猜谜。猜谜者也要用诗文、成语或典故来揭开谜底。他们两方人士都以“诗文、成语、典故”来较高下,没有文化底子是行不了酒令的。

花蕊夫人的《宫词》诗句“新翻酒令著词章”就是一幅当时人行“酒令”的微写照,用诗文改写“酒令”。如此发展之下,射覆游戏就往射文字谜的方向发展,奠定了今天风雅有趣的“灯谜”的前身。制作灯谜成了文人们激荡智力与文化涵养的游戏。

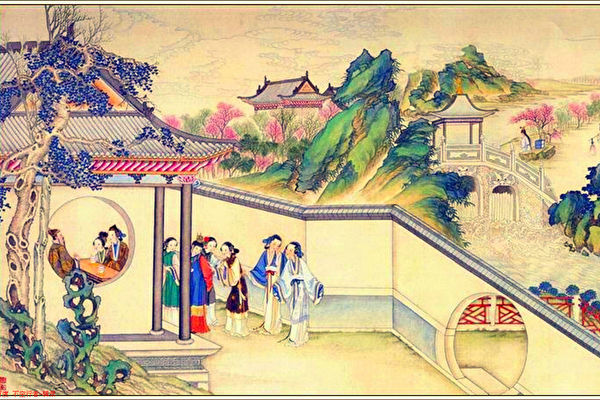

南宋时,花灯制作工艺精妙,也有人把谜语写在花灯上的作法,这时用藏头隐语,寓藏讥笑的意味,戏弄行人。见于《武林旧事‧灯品》的记载。灯谜这种活动既有文化气息又有娱乐的性质,亦庄亦谐,在古代是各阶层人士喜闻乐见的游艺。

灯谜有格可循 启蒙趣味游戏

制作灯谜是有理路的,古人探索出了一些灯谜制作修辞的“格式”,有深有浅。顾禄《清嘉录‧打灯谜》中记载说:“考灯谜有二十四格”,最古的是“曹娥格”。

“曹娥格”字谜源起汉代鼎鼎有名的大文学家蔡邑,在他读了邯郸淳写的曹娥碑文之后,非常赞赏,就以隐语“黄绢幼妇,外孙齑臼(音同“几就”)”留下自己的感受,隐射“绝妙好辤(辤为“辞”的异体字)”。“曹娥格”是一种“字”谜,基于对文字的理解会意能力,进行拆解或合组来猜谜。

“增损字句”的猜字法是将谜面的字、句进行增、减、合字、拆字来猜字谜,也是最基础的灯谜之一,表现了神传汉字独特的构字特色和灵活变化的丰富内涵。古人也采用这种多元智慧的猜字谜游戏作为小儿的启蒙教育教材。清代著名史学家赵翼(字耘松,号瓯北,公元1727~1814年)在元宵时带着儿辈去看花灯时,就以灯谜为教材,“发蒙教猜春谜字”(《上元后一夕同儿辈市口看灯》),既赏灯又兼顾启蒙教育。

灯谜虽说是小道,可观的内容甚是丰富,功能也不少。当我们打开灯谜盒子,丰富有趣的内容也跃然而出,伴随元宵花灯的流光溢彩,汇入中华文化的巨流之中。@*#

─点阅【元宵节】系列─

责任编辑:李梅