大千世界真是无奇不有。清朝河南一位李参军曾和别人讲过一个天报善举的故事。话说他的家乡有个胡姓书生,文采颇佳,但却不擅长考试,三十多岁了,连个秀才也没考中。

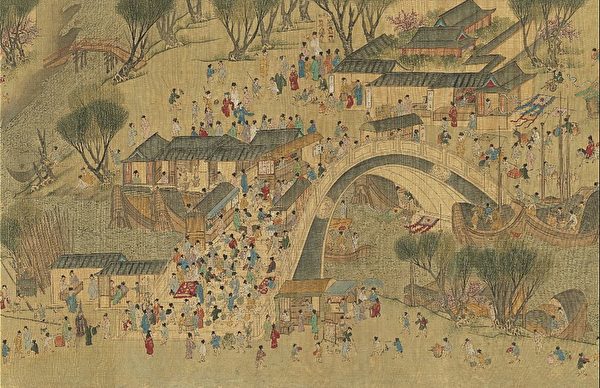

在胡家宅子旁有一座大桥,连接交通要道,往来行客不少,水下通行的船只也是络绎不绝。大桥年久失修,胡生觉得应该要整修一下,就在桥旁设置了捐款簿子发起募捐。但一年多过去,一个乐意捐款的都没有。胡生生气地说:“此桥不修,将来一定会出大危险的。我既然提出了倡议,就不能因为无人响应而罢手。我还有数十亩田地,可以卖掉修桥,以达成我的心愿。”

于是,胡生卖掉田地,筹措了银两,将工匠找来,并购置石料,开始修造大桥。最终桥建成了,胡生却已经倾家荡产。胡生家有妻子、儿子三人,最初尚可以糊口,其后竟然朝不保夕。

到了炎热的夏季,一天晚上,胡生带着席子躺在桥上纳凉,不免思忖,“天道难凭,我修造了此桥,结果一家就快要做饿死鬼,而那些狠心吝啬之人,却反得以享受便利,先人所说的果报不爽在哪里呢?”

想着想着,胡生朦朦胧胧地睡了过去。忽然来了一个人拿著名帖相请,旁边还跟着一顶轿子。胡生随即上到轿子中,不久后被抬到了一座府衙中。一个戴着团翼纱帽、穿着元色圆领衣服的人从里面迎出来,对他作个了揖并带他入府。胡生跟随着他来到东庑(注:正房东边的廊屋),戴团翼纱帽的人推开屋门,拍拍胡生的肩说道:“你心中自有主张就行了,千万不要乱说话。”

恍惚间,胡生的魂进入了屋中床上生病男子的身体中。胡生看见床边坐着一女子、床里坐着一女子,却不知自己身在何地,也不知自己进入的身体是何人,本打算开口问问,但想到戴团翼纱帽的人说的话,暂且以静待动吧。

过了一会儿,有人报外老太太前来,问男子是否好些。忽然又有人报外老太爷来了,问男子是否身子爽快了些。此时魂早已换成胡生的男子,并没有回应两位老人家的问候。之后老太太过来了,摸摸男子的头,细看他的面容,询问身边的人昨晚病势如何。

正在这当口,外边又有人报说老爷要陪医生进来,请少奶奶们回避。女人们退出房间之后,医生进来坐在床边诊脉,然后说道:“今日少爷脉有起色,恭喜大人。”胡生这才知道自己的魂进入的是这个老爷的儿子的身体,而那边,失了魂的胡生的身体也已经死去了。

且说胡生的妻子看见丈夫一夜未归,就在次日清早前往桥上寻夫,发现了丈夫僵硬的尸体。胡妻十分悲伤,勉强凑钱购买棺椁将丈夫安葬。而这些胡生也都不知道了。

到了第二天晚上,胡生假装糊涂,问身边的两个女子:“你们是何人?一个坐在床边,一个坐在床里。”坐床边的女子道:“我是你的妻子。”并指着床里的女子说:“她是你的妾室。”两个人都以为夫君病重,连妻妾都不能认得,不免泪下如珠。

知道身边的女子是妻妾,胡生放下心来,闭目睡去。到了三更,胡生想吃东西,妻妾便喊丫鬟送粥过来。此后连续几日,医生来诊视后,都说病已经无妨。胡生问他自己可以吃什么东西,医生说大病初醒,还是谨慎些好,先吃清淡的为佳,油腻的比较难消化。胡生又说自己想吃熏腊食物,医生建议少吃点可以。谁知胡生因数日忍饥挨饿,而且病后并未加餐,因此每到吃饭之时,胡生都很贪吃,妻妾常常阻止他,让他少吃些。

等到痊愈后,胡生出府闲游,看了下自家府门上的匾额,这里竟然是知府衙门,才知道自己魂魄进入的身体是太守之子,因暗自道:“这应是我修桥获得的福报,让我享安闲之福。之前带我入门,叫我胸中自作主张的,一定是灶王爷。我现在很安闲,但不知家中妻儿怎么样了。”

因为担心妻儿,胡生看起来时常神色忧虑。府衙中的都说他病好后,好像有了什么心事。太守和夫人常常劝慰他。太守道:“我只生你一个儿子,我在此做官,何物不有、何思不得,你究竟有何忧虑?难道是身上还有病没去掉吗?”胡生没法透露实情,只好回答说没有。

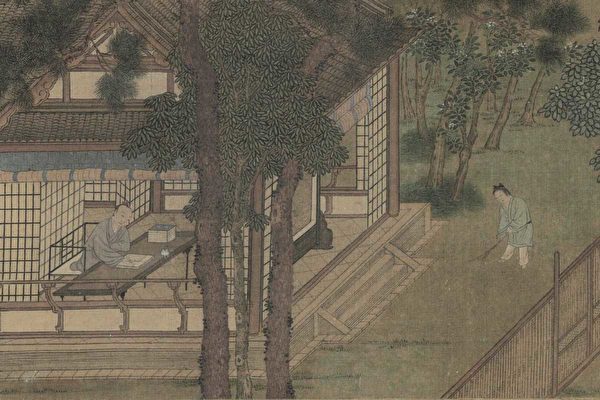

一天,胡生问家人:“府衙中为何没有书房?”家人回答说,“之前因为少爷不肯读书,老爷很生气就将书房拆了。”看到他将许多前事忘记,家人们担心他是疾病所致,需要吃药治疗。但是胡生却对太守说:“父亲,我想读书。”

太守听后非常开心,马上命人修整书房,并聘请老师为他讲授。老师来后,想看看他的水平,就出了一道题让他作文。这对文采颇佳的胡生来说是小菜一碟,他很快就写完了。老师一看,文章堪称名作,于是对太守说:“公子乃大器也。我的才能无法企及,希望另择名师教授。”

太守很奇怪,觉得儿子并未曾好好读过书,何以一夜之间就豁然贯通了?心中怀疑他可能是抄袭来的,就自己出题,让儿子当着他的面作文。结果胡生这次写的文章更好了,文情文体非同寻常。老师坚决请辞。太守打算托人另访名师,胡生却告诉他不用了,“所有诗书,儿自读之。”

每隔一段时间,太守就亲自出题让儿子当面作文,胡生所作无不是精品佳作。于是太守就将他送回原籍应试。胡生果然考中了秀才,后来又中了举人。

太守得知后大喜,等到儿子回到府衙,就给了他千两银子盘缠,让他进京赶考。胡生希望父亲给他二千两银子,太守就给他了。

胡生背着行李赴京赶考,途中绕道来到旧家。进入家门,却无人认识他。他对原来的儿子说:“我是你的父亲啊。”他的妻子听到后,从墙壁的缝隙中向外窥视,说:“你长得不像我的丈夫,但声音为何这么像我的丈夫呢?”

于是,胡生讲述了之前发生的事情。他的妻子仍然是似信非信,有些犹疑。胡生便道:“在我书房橱柜内,有某书稿一部,书稿内夹有某文几篇、某诗某首,你可去取来看看。如果我说的是对的,那说明我就是你的丈夫;如果说的不对,就不是。”

胡妻遂打开书房橱柜对照,完全吻合。两人于是相认,相顾大哭。胡生说:“我已经不能再回到这个家,这一千两银子给你,作为养家之用。如果我此番科考能博取功名,一定再相助。”

其后,胡生在考试中连传捷报,考中进士后被安排在外地做官。他每年都寄钱给胡妻,胡家慢慢富裕起来。

对于胡生以如此方式得到的善报,《咫闻录》作者慵讷居士认为,天地机关,真的不是人所能料到的。上天欲报胡生的善举,却为什么不让他从自家发达,而要依靠太守而起呢?一方面,这是因为太守也是善良之人,而且年岁已老,他的儿子病重已不能复生,如此他就会绝了后嗣。另一方面,胡生凭借之前读的那些诗书,仅能糊口,焉能起家?于是让其魂进入太守之子的身体,这样一来,太守有了后嗣,胡生也得以复家,从这样的安排可知“巧莫如天矣”。

参考资料:《咫闻录》

责任编辑:李婧铖 @*#