2022年三月里,日本栃木县那须高原火山口附近的“杀生石”裂开了,传说中这是镇压妖狐九尾狐的石头之一。日本传说的妖狐九尾狐的形象是融合天竺、中国和日本等三国文化涵化而成的。中华文化的九尾狐本是祥兽、仙兽,怎会变成妖兽的呢?

中华文化中最早的九尾狐

在中华文化中,很早就有九尾狐的形象。在久远之前留下的《山海经》中有多处记载。

《山海经‧大荒东经》:“青丘之国,有狐九尾。”

《山海经‧海外东经》:“青丘国在其北,其狐四足九尾。”

《山海经‧南山经》:“青丘之山……有兽焉,其状如狐而九尾(即九尾狐)其音如婴儿,能食人,食者不蛊。”

这些《山海经》中记载的九尾狐是一种自然生物,并没有善恶仙妖等等的特质,或可称为一种“异兽”。九尾狐会吃人,肉也可食,吃了它的肉可以不受妖邪之气侵扰,不受蛊毒之害。

瑞应祥兽九尾狐

上古时的九尾狐就是祥瑞的符应征象。九尾狐的蓬蓬大尾部表示强大的生命力和繁殖能力,头小尾大的形貌,象征越来越兴盛。

《金楼子‧兴王》记述,有人身虎首的神,献玉镜和九尾白狐给商汤。

《尚书大传》记述,文王被拘禁在羑里时,散宜生到西海之滨,抓了九尾白狐献给纣王,纣王大悦。后来文王被放了,而东夷族都归顺了文王。东晋大学者郭璞作《九尾狐赞》,称赞青丘奇兽出现在周文王时代,是文王的至德感动天地,因此出现的祥瑞感应。赞颂:“青丘奇兽,九尾之狐。有道翔见,出则衔书。作瑞周文,以标灵符。”

在东汉时,九尾狐的瑞兽形象就更受重视。《白虎通德论‧封禅》说,皇帝有大德,感应鸟兽,就会出现祥兽,例如凤凰、麒麟,而九尾狐也是其中之一。皇帝具有九德,九尾狐才出现,其色白蓬尾的形貌,传递着太平盛世的讯息,是后代子孙绵延繁昌的表征。

东汉赵晔写的《吴越春秋‧越王无余外传》记载大禹娶涂山女为妻是得到九尾白狐瑞应的启示。大禹治水在中国九州到处奔波,到了三十岁,仍未娶妻,心中有个挂念,恐逾时未娶,影响传宗接代,不应礼制。当他来到涂山时,就说道:“我要娶太太了,必然有征应出现呀!”不久,果然有九尾的白狐出现在禹面前。禹说:“白色是吾之服;九条尾巴,正好是王的表证。”于是大禹就在涂山娶妻,成婚后第四天就继续治水的大业。

《东观汉记》记载,章帝元和二年,天下大治,出现许多瑞应,包含九尾狐,载于史官。汉章帝改变了严苛的法制,是位有道之君,宽厚长者。九尾白狐是天降祥瑞的征兆,与人间之事呼应。

九尾狐和神界有关

在阴阳学说中,“九”字是个阳极之数,处于物极必反的位置。九尾狐的九尾隐示阴阳转变极致的特质。“九泉”是指冥界,《礼记‧檀弓》中所述及之“九京”、“九原”也指墓地,春秋时晋国卿大夫的墓地在九原。东汉的墓室山墙画中,围绕着女神西王母的动物神兽中就有九尾狐。

生命最大的希望就是升天。西王母是汉代墓画中最主要的神祇,人们认为她是救灾、保佑与赐福的神。九尾狐则是服侍西王母的仙界神兽之一。

1978年发掘的战国时代墓葬品中发现了九尾狐的图像。那是淮阴高庄战国墓中出土的刻纹铜箄形器,其上刻有九尾狐图,它的九尾是呈现一根九尾的齿梳状。

到了东汉,画像石、画像砖、壁画、漆器、摇钱树、铜镜等器物上常见西王母和神兽捣药兔、九尾狐、三足乌等等的图像。有的九尾狐是佩剑侍从。在河南通桥画像砖中有奔跑的九尾狐,九尾形象鲜明而生动,而四川地区彭山石棺上的九尾狐身上有双翼,已是羽化的仙界神兽。[1] 上古的九尾狐的九尾,多呈现一条主尾巴分歧出九尾的形状。

后代九尾狐为何变身妖兽

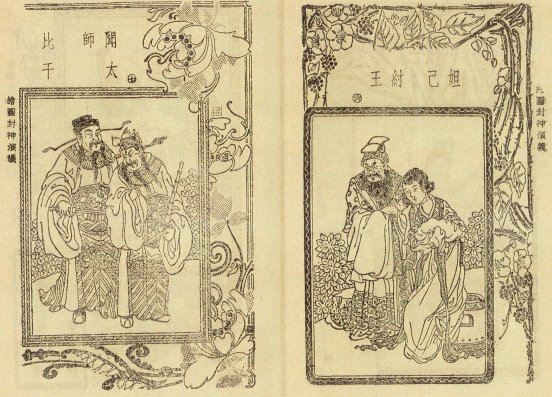

同样是东汉对狐的诠释,许慎《说文解字》说狐有阴阳两种特质,具有两面性。阴的特质是:“ 狐,妖兽也,鬼所乘之。”所指狐藏在古墓穴鬼境,鬼上狐身,狐就变妖兽。如《封神演义》中女娲神派出魅惑纣王的千年九尾狐狸精就是从轩辕古坟中出来的。

晋朝葛洪的《抱朴子》有载:“狐狸豺狼,皆寿八百岁。满五百岁,则善变为人形。”南北朝时,可说是狐妖变的关键时期,在正史中同时存在着九尾狐的瑞应和狐狸的狐魅事件。《魏书‧灵征志》记载不少九尾白狐的瑞应之事,而在《魏书‧卷一百十二》记载着二件“狐魅”事件。一是“高祖太和元年五月辛亥,有狐魅截人发,时文明太后临朝行多不正之征也”。点出当时文明太后身上有狐魅,以致举止行为不端正。接着在肃宗熙平二年,也有类似的“狐魅截人发人相”的事件发生。

唐代《酉阳杂俎‧卷十五‧诺皋记下》记载了古代流传的传说,说一种称为天狐的九尾金狐最是厉害,擅长符箓之术,可通达阴阳,服役于日月宫。从这时起九尾狐变金身,这种金狐就不是瑞兽了。

唐张鷟《朝野佥载》记载:“唐初以来,百姓多事狐神,房中祭祀以乞恩,……当时有谚曰:‘无狐魅,不成村’。”动物是不能修成神的,虽号称狐神,它的功能是来自阴的能量,实际上是狐妖。人拜狐妖乞求好处,甚至是不可告人之事,就招惹狐魅招鬼上身。再说,没有德又怎能平白无故得到好处呢?那不要拿出代价吗?人去拜它就给它能量,交换的就是人最宝贵的东西。

中唐时白居易新乐府诗《古塚狐-戒艳色也》描述狐变女妆,用以劝戒世人戒艳色,一方面也反映了狐妖变在民间普遍传开的时代背景。

古塚狐

古塚狐,妖且老,化为妇人颜色好。

头变云鬟面变妆,大尾曳作长红裳。

徐徐行傍荒村路,日欲暮时人静处。

或歌或舞或悲啼,翠眉不举花颜低。

忽然一笑千万态,见者十人八九迷。

……

敦煌写卷P.2569(宋代)《儿郎伟》(其三)有“怪禽异兽,九尾通天”的描述。敦煌写卷中的宋代九尾狐已经是妖狐。在社会人文中就反映出这种氛围,比如宋朝赵令畴《侯鲭录》记载“钱唐一官妓,性善媚惑人,号曰九尾野狐。”宋代妓院非常多,从业妓女当然也多。从北宋民俗志《东京梦华录》看到,京都汴京几乎到了街头巷弄妓院遍布的程度。纵欲情色和九尾野狐,互相刺激造成败坏的循环。

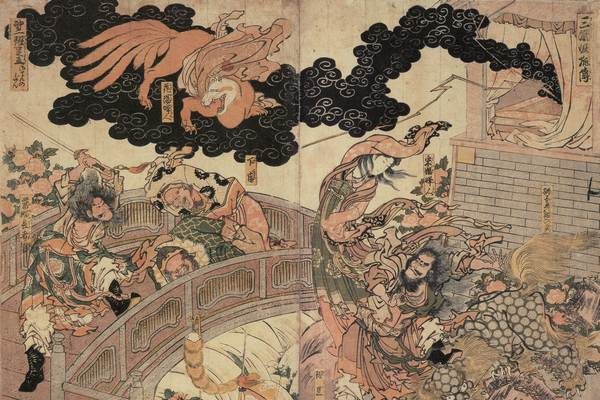

到了元代平话《武王伐纣平话》、明代小说《封神演义》里,得了妲己人身的金毛九尾狐,成为狐媚狐狸精典型。《封神演义》中的九尾狐将“王者倾于色则妖狐至”作了淋漓尽致的发挥。

这也是本文开头提到的“杀生石”[2] 中白面金毛九尾妖狐(玉藻前)在日本孕成的中国文化涵素。实际上,“王者”也可以是整个国家的代号;而狐妖也不限于雌。

结语

《瑞应图》说:“九尾狐者,六合一同则见”,也就是人之德合于天地宇宙之德,则九尾狐现,又说“王者不倾于色则(九尾狐)至”。九尾狐从瑞应祥兽、神兽变成妖兽,反映出我们人的高贵品质一路沦落、丧失的过程与招致的后果。而在这演递过程中,我们往往是不自觉的,甚或是没有警觉。

九尾狐并非自发的妖变,但它也具有阴阳两面性。当我们人界的善能量低落,恶能量就暴涨,阳消阴长之际,也是妖魔、鬼界乘机乘身作乱之时。或许这就是九尾狐绷开拘束它的封印之索与巨石,逃之夭夭的缘故。

后续人妖之间又将是怎样的一场大战呢?话说回头,前面我们没有说到狐和九尾狐还有一德为古人称赞,那就是“狐死首丘”。是说狐狸死时,头必朝向狐穴所在的山丘,比喻不忘本,也有人把它解释为返本归真的志向。我们人类因为道德败坏在私心情欲上,因而招来狐魅邪魔的祸乱,在后续的人妖之战中,返本归真该是我们人打败妖怪邪魔最好的出路。

注释:

[1] 见:周到、吕品、汤文兴编:《河南汉代画像砖》(台北:丹青图书公司,1986年)

[2]“杀生石”和九尾妖狐玉藻前:在日本文献中,14世纪后期的古书《神明镜》首次有了妖狐化作王妃玉藻前魅惑鸟羽天王,被阴阳师安倍泰成识破并驱逐到那须野的故事。《神明镜》的妖狐是双尾白狐,还不是九尾狐。

日本文献中可考的“九尾狐”的记载,最早可见于国语辞书《下学集》,这是十五世纪中(1444年)的百科事典。到了16世纪,在原本故事上延伸出“杀生石”的情节,玉藻前的幽魂飘到那须高原变成一块奇形怪状的石头,它不时从石中散发出毒气杀人,石头成了“杀生石”。日本南北朝高僧玄翁锤击大石碎成小石,震住了妖狐的妖力。

从《神明镜》以来,妖狐玉藻前涵合了印度斑足王的夫人、周幽王妃褒姒的情节,所以有“三国妖妇”之称,但与妲己还没有关系。元代《武王伐纣平话》和明代《封神演义》对杀生石起了很大的影响,在江户时代(1603年—1867年),玉藻前吸收妲己的元素,变身为九尾狐,杀生石的故事更加风行,发展出小说故事、绘本、人偶剧和歌舞伎的戏剧形式,在现代的动漫和游戏玩偶也很盛行。 @*#

─点阅【中华文化300问】系列─

责任编辑:李梅