前言

蛋彩画至少有一千年以上的历史,假如没有它,中世纪的艺术与教堂将是一片灰暗。蛋彩画曾经是古时候画家们创作的至宝,但自十五世纪初期油画出现后,蛋彩画逐渐地被弃置;到了十六世纪,几乎完全被油画取代。然而,最近纽约的画界又开始兴起学习蛋彩画的热潮;艺术学院从一周开一堂课到三堂课,学习人数激增。其实,蛋彩画一直没被遗忘,从十九世纪到二十世纪之间,一直都有艺术家以蛋彩创作。只是最近有点特别。或许人们对随手可得的数位影像厌倦了?

蛋彩画材料简朴易得又环保,不需用到溶剂用水洗涤即可。它需要的是严谨的准备工作与一丝不苟的薄涂与罩染技法,不是天马行空地任意在画布上涂抹。

在此简单地介绍蛋彩画的源流。

虔尼尼的(Cennino Cennini)《工匠的手册》(The Craftman’s Handbook)

虔尼尼(Cennino Cennini)是意大利文艺复兴时期画家(1370─1440年),他写的《工匠的手册》(The Craftman’s Handbook)是目前所能找到的最早有关绘画材料的书,他也是文艺复兴时期写作最勤的艺术家。在他的自传中,有对当时生活与社会动态的描述。在《工匠的手册》中,有对蛋彩画详尽的描述,从用什么木头、到如何处理干燥、打底、色粉与蛋黄、蛋白的运用,有一整个连贯有系统的作业。虔尼尼一直在文艺复兴早期的画家乔托(Giotto di Bondone)的工作室当学徒,直接承继的是当时最严谨工匠人所具备的训练。因此直到今天,他写的这本手册还是蛋彩画家们的重要读本。

很多中世纪的画到今天看来仍然保有鲜丽的色彩,状况良好。最早的圣像(ICON)蛋彩画可追溯到拜占庭(Byzantine)的壁画、祭坛画像与经卷插图。试想基督教的兴起若没有蛋彩画作为传达信仰的媒介,将是如何寂静。

蛋彩、坦培拉与油画(Egg-tempera, Tempera & Oil paint)

蛋彩画(Egg-tempera),最早可追溯到埃及棺木上的木乃伊画像与公元一世纪到四世纪间希腊罗马时期的壁画人像,这种绘画技法一直全盘沿用到十五世纪油画的出现。

蛋彩画就是用蛋黄里的油水化合物作为乳化剂,再加以调和色粉与少许的水,画在涂有动物皮胶与白石膏或白石灰底的木板上。这是最初蛋彩的画法。蛋彩画的优点是覆盖力强,干后坚硬如石,若是放置在良好干燥的环境下,画质完好如初。这些可以从中世纪留下来的圣像画得到证实。缺点是若在潮湿的环境画会发霉,还有蛋彩画干得特别快,不适合晕染效果,缺乏一种弹性,是一层一层薄薄地罩染上去的。蛋彩画快干的特性,干后色彩缺乏一种透明感与光泽,这也是“坦培拉”(Tempera)与油画(Oil paint)出现的原因。画家在画作完成后在最上一层涂上一层薄薄的油,增加画面的光泽同时也有保护画作的功能。逐渐地开始在调和色粉媒介剂中加了油酯,使其干得稍慢些,还增加了颜料的流动性,“坦培拉”就是这样产生了。而油画的出现应该是与坦培拉有不可分的关系。历史把发明油画的功勋给了凡‧艾克兄弟(Jan Van Eyck & Hubert van Eyck),其实是画家匠人经过几世纪的摸索。从“坦培拉”到油画,在虔尼尼《工匠的手册》中提到的坦培垃调和剂就有好多种配方,从中世纪后期就开始有人尝试。因此时机成熟了,凡‧艾克的油画方子也就水到渠成被研发出来了。

从中世纪到十五、十六世纪的绘画,蛋彩、坦培拉、油画技法一直是混合著用。因此我们常会在美术馆文艺复兴早期的画作中,看到在标示媒材一栏中常常有点语焉不详,有标示Egg-tempera的,也有标示Tempera的。大部分就以“Tempera”一言蔽之;严格说起来两者是有不同的。

在北欧的画家与南方画派

在北欧的画家不像意大利画家浸淫在蛋彩画的传统中,有蛋彩公会(画家们组成的行会,类似今天的协会),不像南方那样对特定的技法(蛋彩)热衷,而比较是各自实验发展他们的方法。

杨‧凡‧艾克(Jan Van Eyck)是其代表。实际上,在北方,油画中对于干油的使用可以追溯到更久远的历史,中世纪时用油作为保护装饰画的涂层。这个渐进的发展过程,可能触发了凡‧艾克一手创造的油画带来革命性技术。一开始的保护油层厚、重、黑,不适合拿来作画。到了十五世纪凡‧艾克将油提炼,使其色调更轻,干燥速度更快,工作效果更好。这使油画更容易平滑运笔过渡,而蛋彩画必须要用薄层来画,而油画可以厚厚地涂抹,比在蛋彩画中可以实现完成更暗的阴影。换句话说,油画比较有弹性,画家更能用它来创造出自然光线的效果。其写实性是更适合文艺复兴期的画家表现科学与人文性的主题。

早期文艺复兴时期的蛋彩画(1400─1450年)

以蛋彩的调制方式而言,中世纪拜占庭时期是以纯蛋黄与蛋白加色粉。到十五世纪初文艺复兴早期,正逢油画刚刚出世,于是有在蛋黄里加油酯的蛋彩,也有用蛋白作为光泽的涂剂,混合在一起用的。意大利的画家们在教会中组成了“蛋彩公会”,有系统、有组织的慎审技法与作业方式,使蛋彩画成了一门精湛的工艺与艺术。这些成果从文艺复兴初期画家们留下来的画作可证实,那是一个工艺与艺术并进的时代。蛋彩画是积累几世纪的经验,在准备程序上就需要纯熟技术与工艺的特质,给后来文艺复兴画家们在创作上做了预前的基础铺垫。而油性坦培拉(Tempera Grassa)是在蛋黄里调和一些亚麻仁油(linseed oil)与水再与色粉调和,这样干得较慢些,干后画面均匀,看起来有油画的光泽,像油画。但其实还是蛋彩(Tempera)。据虔尼尼材料书上所说,波提切利的《春》就是这样画出来的。

安杰里柯修士(Fra Angelico)、曼帖纳(Mantegna)、吉兰达优(Ghirlandaio)、波提切利(Sandro Botticelli),尤其是波提切利的《维纳斯的诞生》(The Birth of Venus)与《春》(Primavera),不仅是艺术品本身的价值,其依精湛的技艺而打造且能历久弥新的画颜也很关键,如果没有系统性的工作方法,这些名作岂能经历了五六百年仍然完好?

南北方艺术的交流与蛋彩油彩的碰撞

十五世纪中叶,威尼斯的商人游走于欧洲几个城邦之间,并随着商业的交易往来,不仅带动了经济繁荣,无意中也促成了文化与技术的发展。这些意大利的商贾经常也是艺术收藏家,一些精美的北方艺术品就这样随之南下。

意大利画家对北方的新作品印象深刻(注)。一位来自西西里的画家梅西那(Messina,1430─1479年)特地前往北方的尼德兰(Nederland)学习技法与颜料的制作,回家乡时路经威尼斯,便把凡‧艾克的油画技法传给了当时威尼斯的画家们。这资讯与文化的交流激荡出一个艺术新时代的来临。可以想像此时这些艺术家们如何像得到宝似地珍视这些新知与技术,他们不断地吸收各种材料配方与经验,来完善他们的画作。

一些艺术家继续用纯蛋彩创作绘画。如安吉里柯修士见识了北方的绘画美学之后,用了更低的色度调色,和更自然的光线效果,若将他的早期与后期的画作比较,可看出很明显的不同。但是他并未改用油画,他的媒材仍然是传统的蛋彩画(以及湿壁画)。

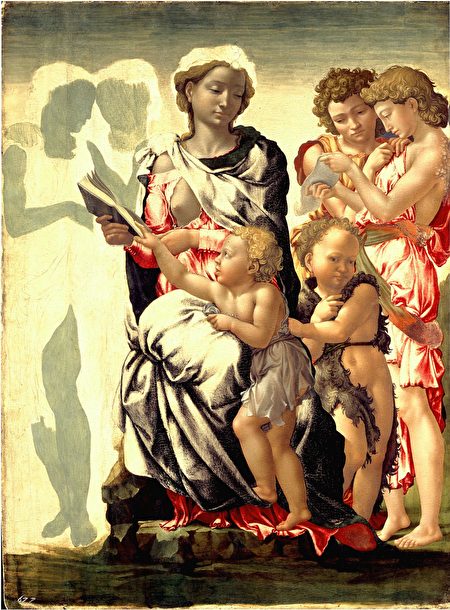

还有的其他艺术家将蛋彩画和油画相结合。有趣的是米开朗基罗早年有一张未完成的蛋彩画留下:1495年的《曼彻斯特圣母》(The Manchester Madonna)。此时他很可能已在蛋彩上开始混合油画作画。到了十六世纪初,他的《圣家族》(Holy Family)就是蛋彩与油画混合的一幅完美的经典之作。米开朗基罗留给后世的多半是雕塑与壁画,这些是目前所知米开朗基罗留下来的三幅在木板上的蛋彩画。这幅《圣家族》有人标示油画,也有人标示蛋彩的。从画作色彩与明度看来应该是以蛋彩开始,在最后收尾时以油彩来完成画作。在蛋彩与油画交替之初有很多这样的作品,这也是为什么这个时期的画作标示经常混淆的原因。

还有一些艺术家是从画蛋彩画起家,但后来完全转向油画:皮耶罗‧德拉‧法兰切斯卡(Piero della Francesca)是其中之一。不管哪一种配方与技法,这些艺术家在摸索与完善过程中都留下许多精美杰作,都为文艺复兴这个伟大的时代增添了异彩。然而也有实验失败的例子,最著名的如达‧芬奇的《最后晚餐》(The Last Supper)(1495—1497年),就是混合著油画蛋彩技法的壁画加上达‧芬奇自己的配方,结果在作品完成后不到五十年间就开始剥落,致使后人必须费尽苦心去修复这幅文艺复兴期的钜作。由此可见,画家对材料技法的掌握实属于画作中极为重要的一环。

总之,意大利人称为“Quattrocento”的十五世纪是西方艺术史上最生机蓬勃、充满实验性而成就辉煌的有趣时代!到了十六世纪,蛋彩画在文艺复兴后期已少有画家使用,此后三百年间画家几乎都改用油画,蛋彩几乎处于休眠状态,直至十九世纪……(待续)

注释:北方画家的绘画特色是画面平滑,笔触细腻的用多层薄涂法,色调明亮剔透。凡‧艾克,德国的杜尔(Albrecht Durer)、霍尔班(Hans Holbein)都属于北方画派的画家。

——转载自《艺谈ARTIUM》

(点阅【艺谈】系列文章)

责任编辑:李梅@#