南宋诗论家严羽评点唐诗的高妙处,他说“诗有词理意兴。南朝人尚词而病于理;本(宋)朝人尚理而病于意兴;唐人尚意兴而理在其中”,这句评语,正好点出了唐代王之涣《登鹳雀楼》一诗的绝妙。

《登鹳雀楼》

白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目,

更上一层楼。

【赏读《登鹳雀楼》】

远眺西山边,白日披上霞光彩衣依偎着大山,就要走到今天的尽头;转头东望,天际线下,黄河浩浩汤汤流入大海。

一般人看到“白日依山尽”,恐怕多想到“夕阳无限好,只是近黄昏”吧!诗人王之涣并非这般,他追索在夕阳那山之后,在大海那边之外,还有什么呢?他说:想要看得更远、穷尽千里目,那就更上一层楼吧!登高望远的豪迈之气,励志之意,飞越大山大水间,带动人的梦想起飞!

《登鹳雀楼》一诗非常贴近白话,自然质朴,然而二十字中,展开尺幅千里的气势。短短的五绝,在全篇四句二十字中尽用对仗,却没有凿痕,展现出气象高远深阔的山河胜概,以及登得高望得远的哲理。景、情、理自然而然溶接,天衣无缝。

原本的鹳雀楼在今山西永济县蒲州镇(唐代河中府),前瞻中条山,下瞰大黄河。此情此景化入《登鹳雀楼》诗中展现“白日依山尽,黄河入海流”的气象,尽收大山(中条山)大河(黄河)的境界,展现山河胜概,让人胸怀为之开阔;日西逝、水东流又埋下了人生立志在少年的伏笔。

下联十个字“欲穷千里目,更上一层楼”,虚实相映,勉励人追求人生理想的志向,而本诗的主题“楼”终于在最后一个字表露,景外还有未写之景,楼外还有更高楼(理想),此种诗文的格调、气势,特与众不同。

清人朱之荆《增订唐诗摘钞》点评王之涣《登鹳雀楼》,其妙在兼具了格式的工整与意象的流动,“两对(对仗)工整,却又流动,五言绝(句)”,并“允推此为第一首”,将《登鹳雀楼》推选为五言绝句的登顶之作。

诗人身影

王之涣(公元688〜742年),字季凌,自幼聪颖,弱冠就能作诗文,“少有侠气,所从游皆五陵少年,击剑悲歌”。后来改变原来的游侠志向,努力求学攻文,十年后名声远扬,结交许多盛唐名士。从他的人生游踪,我们也可以领略到“欲穷千里目,更上一层楼”的奋发精神。

最初他以家族门荫登仕途,调补冀州衡水主簿,后来遭人诬构,拂衣去官,悠游山水,十五年间足迹踏遍黄河南北。黄河的万千气象,飞越入诗,在本诗中展现浩浩汤汤入海流的壮阔。

靳能写王之涣的墓志《唐故文安郡文安县尉太原王府君墓志铭并序》说他“慷慨有大略,倜傥有异才。尝或歌从军,吟出塞,皦兮极关山明月之思,萧兮得易水寒风之声,传乎乐章,布在人口。”赞美王之涣志气昂扬,真个卓越豪迈、谋略远大的奇才。

杰出的咏“鹳雀楼”诗

沈括《梦溪笔谈》中说,唐人在鹳雀楼所留下的诗中,“惟李益、王之涣、畅诸三篇,能状其景”。

李益(唐代宗大历四年进士)的诗是一首七律——《同崔邠登鹳雀楼》:

鹳雀楼西百尺樯,汀洲云树共茫茫。

汉家萧鼓空流水,魏国山河半夕阳。

事去千年犹恨速。愁来一日即为长。

风烟并起思归望,远目非春亦自伤。

李益诗描写鹳雀楼黄河上的景象,一水带樯,浩风扬帆,河水共风云蒸腾,变化无常,诗人在瞬息万变的历史长河中抒发生命短暂之慨,带着伤春的感概。

畅诸(唐玄宗开元初进士)的诗《登鹳雀楼》也是一首五绝,诗吟:

迥临飞鸟上,高出世尘间。

天势围平野,河流入断山。

诗境壮阔出尘,从鹊鸟背上看世间是为一绝。而王之涣的诗开展气象万千的胜概、虚实相生的层次、情景交融的造境,清新自然,千古以来更贴近人心。

鹳雀楼的今昔

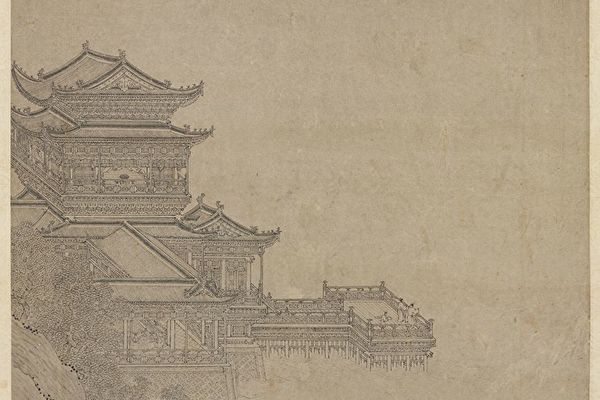

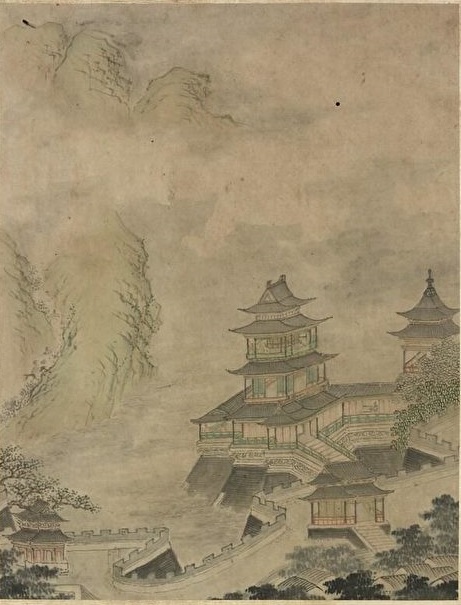

在公元六世纪中,北周开朝霸臣宇文护建了三层楼宇,作为他军镇河外的军事建筑,这就是最初的鹳雀楼。结构奇巧的高楼,宏伟壮观,下临黄河,佳气胜概令人屏息。

据《清一统志》和《蒲州府志》记载,鹳雀楼旧址在蒲州旧城(蒲坂府)西南边上,筑在黄河中高阜上。那里常常有鹳雀栖息,故而命名鹳雀楼。这种鸟非常善飞,一奋翅上云霄,一落不知在几千里外。

最初的鹳雀楼台基高约三尺,台基上立着三层叠阁式的建筑。从下往上层层缩檐,角角伸挑,斗拱承檩,楼阁式挑肩屋顶错落交覆。飞檐下覆盖着环楼的回廊,廊的外缘装饰着棂格门,楼阁兼具深幽气韵和观景的舒畅悠广。台基上斜坡有外楼梯通上楼,同时楼内也有木梯可达楼顶。

鹳雀楼当着黄河浩浩劲风堂堂而立,那飞檐斗栱、那棂格门窗历经七百多年屹立不摇,反映了中华古代木建筑工程的精巧稳固,璀璨神技令人浩叹。

元代初期,楼一度毁于战火,明朝初期,故楼旧址犹可寻,后来因为黄河泛滥,河道频频迁徙改道,淹没了故址。后代人舍不下对故楼的旧情,就以蒲州城的西南角楼当作“鹳雀楼”的替身,登楼赋诗的人依然络绎不绝。

现在的鹳雀楼是二十一世纪的产物,因黄河三门峡工程而迁移到蒲津渡西边几公里处的麦田中,六层楼,外型仿唐代的形制,但失去了木建筑的伟构神技了。新楼也远离了大江大河的胸怀,丧失了传统的根基,失去了相融于山水间的胜概。

小语

登高望远,是古今之人共同的爱尚之一,登高望远,也常常与人生的梦想与追求相牵系。王之涣《登鹳雀楼》观景,不言其高,高远的气象自现,开阔的气象映带风发的意气、强劲的筋骨理趣,展现出不同于登高悲吟的胸怀。古意天然的诗篇,清新晓畅,老少能解;抑扬顿挫的音韵,结尾悠扬蕴含昂扬无尽之意,回荡在盛唐的山水中,寄寓鼓舞人生的呼唤。

─点阅【爱读唐诗】系列─

责任编辑:王愉悦#