《艺苑名人传》:伟大的画家、建筑师拉斐尔的一生(15)

(接前文)

在这篇传记的最后,我应该作些论述,以显示这位可敬的艺术家曾如何辛劳、刻苦且勤勉地探求艺术,尤望对其他画家有所助益,使他们能学会避开拉斐尔凭借智慧与天才得以摆脱的那些羁绊。

我还须补充一点:每个人都应该满足于做自己天生喜好的工作,而不是为了仿效他人而力图涉足缺乏天分的领域;否则就会徒劳无功,时常还为之蒙羞,得不偿失。

此外,在足够努力的情况下,任何人都不应仅只是为了超越那些天赋异禀或蒙神恩赐在艺术领域缔造奇迹之人,而太过孜孜以求;因为,不适合做特定事情的人,无论其怎么努力,也达不到别人水到渠成轻松达到的目标。

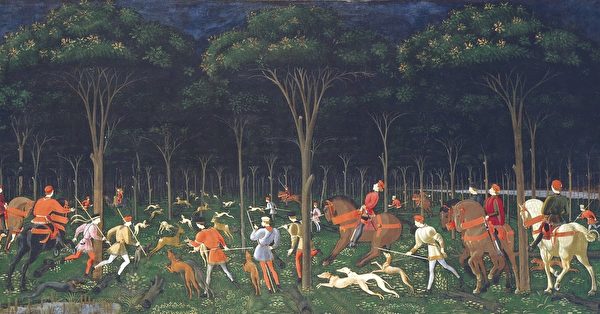

在前辈艺术家中,保罗‧乌切洛(Paolo Uccello,注1)就是一例。他为了提高画艺而奋力突破自身极限,结果却只是退步。当今时代,就在不久以前,雅各布‧达‧蓬托莫(Jacopo da Pontormo,注2)也是这样,许多其他人的经验也证明了这一点,就像我前面阐述、后面还将谈及的那样。之所以如此,或许是上天在广施恩惠之时,要让每个人都能为得到的那一份感到知足。

讨论这些艺术问题的篇幅或许太长了,言归正传,还是谈拉斐尔的生平。他与毕别纳的红衣主教贝纳尔多‧迪维齐奥(Bernardo Divizio,注3)友情深厚,后者多年来一直恳劝拉斐尔娶妻成家,妻子由他来物色;拉斐尔虽然没有直接拒绝,还是将此事搁置,称他想再等三四年。

这个期限在拉斐尔毫无准备之下到来了,红衣主教提起了他当初的承诺。拉斐尔感到自己身负义务,作为有礼有节之人,他不会违背诺言,于是同意接纳红衣主教的侄女为妻。由于对这样的纠缠一直心感不悦,他继续拖延,乃至又过去许多个月,婚事还是没有办成。

但他这样做并非出于不光彩的动机,因为他已经为教廷效力那么多年,且教宗良十世还欠他一大笔钱;先前有人暗示过他,当他所装饰的大厅完工后,教宗为犒赏他的辛劳与才干,打算赐他一顶红帽子(注4),教宗早先已决定册封一大批新的红衣主教,其中一些人的功绩并不及拉斐尔。

与此同时,拉斐尔隐秘地追求着爱情,继续为毫无节制的肉体之欢分心;一次,他碰巧比平时更加无度,回家时发着高烧。医生们以为他自己发烧起来了,加上没听到他承认自己放纵过度,也就轻率地给他放血,致使他更加虚弱,感觉自己在下坠;其实他更需要补品。

于是,他立下遗嘱:首先,作为一名好的基督徒,他给情人留下可以体面生活的财产,然后将她送走。接着,他把财产分给弟子:他一直宠爱的朱利奥‧罗曼诺(Giulio Romano),佛罗伦萨人乔凡尼‧弗朗切斯科(Giovanni Francesco,人称Il Fattore),还有乌尔比诺的一位神父,是他的亲眷,我不知其名。

随后他授意用部分财产购买新砖石,用以修复圆殿圣母教堂(S. Maria Ritonda,注5)一座古老的礼拜堂,并在教堂内建造一座祭坛,立一尊大理石雕刻的圣母像,拉斐尔将此教堂选作他的葬身之地。其余财产全部留给朱利奥和乔凡尼‧弗朗切斯科,他指定当时教宗的圣俸审查官(Datary)巴尔达萨雷‧达‧佩西亚(Baldassarre da Pescia)先生做他的遗嘱执行人。

临终之际,他作了忏悔,在生日这天(注6)——耶稣受难日走完了人生的历程,享年37岁。我们相信,正如他用才华美化这世界,他的灵魂也为天堂增辉。

他的遗体停放在他生前工作过的大厅,头顶放置着他为红衣主教德‧美第奇创作的那幅“变容图”;活生生的画作与死尸形成强烈反差,所有人见之都悲痛不已。为纪念拉斐尔的离去,红衣主教将画作安放于蒙托里奥圣彼得堂的高祭坛上;画中人物姿态无不超妙非凡,使之一直倍受景仰。

拉斐尔的遗体得到了荣耀的安葬——那是他高贵的精神所应得,参加葬礼的艺坛同行无不悲伤哭泣,一路跟随至墓地。他的逝世也为整个教廷带来巨大的悲恸,首先因为他长期担任过侍从官(Groom of the Chamber),同时也因他深得教宗厚爱,后者闻知噩耗,为之痛哭流涕。(待续)

译者注:

【注1】保罗‧乌切洛(Paolo Uccello,1397─1475年),中世纪末期、文艺复兴初期意大利画家,作品融合了晚期哥德式和透视法。

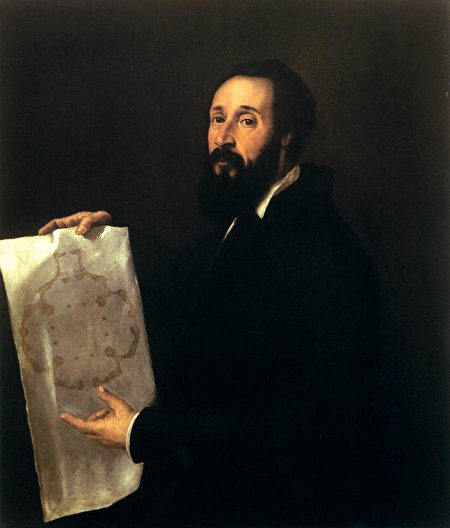

【注2】雅科波‧达‧蓬托莫(Jacopo da Pontormo,1494─1557年),意大利风格主义(Mannerism,亦称矫饰主义)绘画先驱。

【注3】亦作Dovizi。

【注4】主教帽,红衣主教(枢机主教)的帽子,俗称红帽子。

【注5】即罗马万神庙,建于公元前27年,609年更名“圣母与殉道者教堂”,俗称圣母圆殿教堂,文艺复兴以来安葬了拉斐尔、安尼巴莱‧卡拉奇等名人。

【注6】拉斐尔1520年4月6日逝于罗马。

原文Life of Raffaello Da Urbino, Painter and Architect刊登于英文《大纪元时报》。

(点阅【《艺苑名人传》:伟大的画家、建筑师拉斐尔的一生】系列文章。)

责任编辑:茉莉◇#