康熙皇帝称颂孔子为“万世师表”,御匾赐孔庙,自此而往清朝世世续此传统。一匾一词在文化传统中承先启后:“生民未有”、“与天地参”、“圣集大成”、“圣协时中”、“德齐帱载”、“圣神天纵”、“斯文在兹”和“中和位育”,这些匾词都是出自一本本传统古籍,阐扬了什么中华文化精神呢?

清朝时,京师孔庙礼器悉备,数千年前的古乐器都备列台阶下,又有经历风剥雨蚀的周宣王时代的石鼓十具[1] ,也列于阶下,展现了孔子传述的中华文化道统,在民族生命传承中的重要地位。

历代对孔子维系传统纲纪,传承道德伦常稳固社会,以及有教无类的师范都非常崇敬。唐太宗奉孔子的儒家思想为治世圭臬,大兴儒学。到了清朝,自圣君康熙皇帝传至光绪皇帝,都赐匾孔庙,悬挂在曲阜孔庙大成殿的月形梁上。

康熙皇帝崇敬孔子,不仅徒步亲临孔庙祭祀,更御笔亲书“万世师表”匾额,御赐孔庙。自此而后,清朝历代皇帝御赐孔庙匾额,匾额中词语仅仅用了四个字,却是蕴含深厚典故,传承几千年的文化道统。分别是:

康熙帝御赐之宝“万世师表”

雍正帝御赐之宝“生民未有”

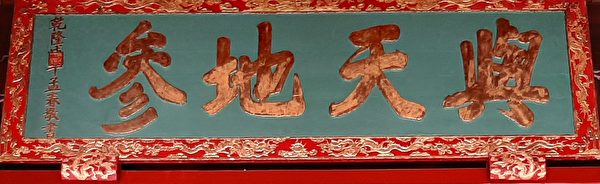

乾隆帝御赐之宝“与天地参”

嘉庆帝御赐之宝“圣集大成”

道光帝御赐之宝“圣协时中”

咸丰帝御赐之宝“德齐帱载”

同治帝御赐之宝“圣神天纵”

光绪帝御赐之宝“斯文在兹”

宣统帝御赐之宝“中和位育”

这些匾额都引用了典故,各阐扬了什么中华传统文化精神呢?一起来探索。(本文匾额摄于台湾台南“全台首学”——孔子庙)

清代皇帝颁孔庙御匾背后的典故

万世师表:

这是对至圣先师孔子的尊称。自从清圣祖康熙帝以“万世师表”四字亲题孔庙的匾额,后人于是以此专称孔子。“万世师表”语本《三国志ㆍ魏志ㆍ文帝纪》,昔时魏文帝下诏鲁郡修孔庙,赞扬孔子的功绩道:“昔仲尼资大圣之才……可谓命世之大圣,亿载之师表者也。”[1]

生民未有:

赞颂孔子尽心尽力,尽力于淑世的理想,出类拔萃——可以仕则仕,可以止则止,可以久则久,可以速则速。语本《孟子ㆍ公孙丑上》:“自有生民以来,未有孔子也。”

与天地参:

形容孔子圣德的伟大,赞助天地化育生民万物,足以配天地。此语出于《礼记ㆍ中庸》:“可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”

圣集大成:

赞扬孔子圣德和巧智兼备,信而好古,有条有理汇集整理古圣先贤留下的传统文化遗产,将这些遗产及时保存了下来,同时,克服厄难周游列国,不遗余力,传扬仁道之道统于天下。语本《孟子ㆍ万章下》:“孔子,圣之时者也。孔子之谓集大成。集大成也者,金声而玉振之也。”

圣协时中:

“时中”指君子之道合乎时宜,无过之无不及。此语赞扬孔子之德与道切合时宜,合乎中庸之道。语本《礼记ㆍ中庸》:“君子之中庸也,君子而时中;小人之中庸也,小人而无忌惮也。”

德齐帱载:

此语赞颂孔子之德,至大至广,如天地能覆载生民与万物。帱(音同“到”),意为覆盖。语本《左传ㆍ襄公二十九年》:“德至矣哉!大矣!如天之无不帱也,如地之无不载也。”

圣神天纵:

赞颂孔子多才多能,是上天赋予使命来世的圣人。语本《论语ㆍ子罕》:“固天纵之将圣,又多能也。”

斯文在兹:

赞美孔子坚决维护天道,传承传统文化的贡献。语本《论语ㆍ子罕》:“文王既没,文不在兹乎?……天之未丧斯文也,匡人其如予何?”“文”指周文王传承的传统文化遗产,“斯”是定词,即指这些传统文化遗产,“兹”指孔子。

孔子曾被围困于匡地,情况非常危急,他镇定说道:“文王死了后,文化遗产不都由我继承吗?……老天若不灭绝传统文化,匡人又能把我怎样?”此时此地,孔子展现了传承传统文化无惧无畏的决心,使命必达的大勇气。

中和位育:

赞美孔子主张的中庸之道,中正平和,为天地化育万物之本,因此,天道不坠,大地不倾,生民万物各安其所,各得其位。语本《礼记ㆍ中庸》:“致中和,天地位焉,万物育焉。”

小语

不管朝代兴替,不论人间变迁,孔夫子传扬的中华传统文化的道德伦常,一直都是人间社会稳固与发展的础石,暧暧含光,是人类之宝。

唐太宗大兴儒学,万邦来朝,开展辉煌唐文化;清康熙帝敬仰孔子,躬身实践仁孝之道,开创康乾盛世;北宋开朝宰相赵普留下“半部论语治天下”的治绩。来到十九世纪现代社会,日本初创的现代企业,实践论语的道德理念,结合“算盘与论语”,实现了富而好德的企业文化。[2] 他们都以功绩实证了孔子所传承的中华传统文化,发扬的道德教化精神,是治国平天地的圭臬。孔子一生孜孜矻矻,发扬道统努力不懈,受到后代圣贤诸多赞誉加身,正是实至名归。

注释:

[1] 周宣王时的石鼓文已十、九脱落,字迹模糊,清朝时看到,全文镌刻于一碑上,立于孔庙阶下。

[2] “日本企业之父”涩泽荣一将“论语与算盘”结合,使得企业经营达到“义利两全”的理想。可参见:《论语与算盘》打天下 半部《论语》治天下。

─点阅【璀璨中华文化】系列─

责任编辑:王愉悦#