色彩学与修炼文化(三)

纯色的传统

早期油画的施色方式与今天有很大的不同。当时的画家们更注重透明色与半透明色的运用,颜料间较少混合,依靠低层颜色透过高层薄色形成光学混色,因此整体色彩较纯;而今天的人则习惯于在调色盘里直接混合颜料,依赖油画颜料的覆盖力作画,大量的混色也让色彩失去了饱和度,使画面显得灰暗。关于这方面的具体内容,我在以前的文章中有较为详细的论述,这里就不重复了。

早期画家们对于纯色的偏爱可以追溯到不同时期的传统文化与不同流派的修炼文化,并非只有一个单独的来源,所以处于不同文化思维角度下的人会对这一情况产生不同的见解。

举个大家都很熟悉的例子,我在以前的文章里谈到过,西方绘画中有用群青颜料来绘制圣玛利亚衣袍的传统。画家们作画时大多都使用纯粹的群青色,而不调合其颜色,光影、明暗与色调的变化基本采用罩染技法完成,尽量保证色彩的纯度。大家可能也发现,在身披群青衣袍的同时,圣玛利亚里面还经常穿着朱砂红所绘制的衣服,与群青外袍配套。

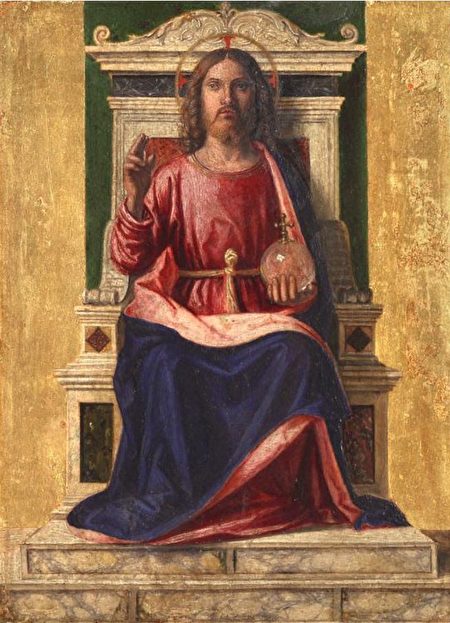

从中世纪后期开始,这套装束的色彩也成为了西方传统绘画里对圣玛利亚的常规表现方式。当然,传统绘画中也常对耶稣的服装配用这套内红外蓝的色彩。

对于这种约定俗成的画法,现代不少人认为,以前的群青是以青金石(Lapis lazuli)这种宝石作原料,价格昂贵,自然不能与便宜的颜色混在一起,否则会有损这种颜料的贵气。并且朱红容易与蓝色形成对比,更加彰显群青的高贵色泽。

从信仰角度思考的人则偏向于认为纯粹的颜色体现纯粹的信仰,纯净的色彩也是信徒心境的展现。在宗教里,深邃而崇高的蓝色作为天空的颜色,也象征着上天,而朱红色则象征着圣爱。

探索物质与精神关系的人则从群青颜料的成分(主要成分是一种含有硫化物和硫酸盐的铝硅酸盐矿物)出发,认为它由代表灵魂的硫和代表身体的盐组成,已经形成了灵魂与肉体的平衡,不需要在其中随意混入别的颜色打乱这种平衡。不过,如果加入用硫化汞,也就是朱砂红所绘制的衣服,与群青外袍配套,则意味着增加了代表精神的汞元素,就形成了前面讲的自然哲学里完整的三位一体状态。基于同样道理,这里的红色一般也不与其它颜色混合,同样采用罩染技法处理。

油画在历史上出现得相对较晚,一切油画技法也都算是在油画出现后与油画材料磨合而逐步定型的。但这些技法却并非完全发明于油画出现之后,因为很多都来源于其它较早出现的画种。对于透明色的使用,早在亚里士多德(Aristotle,公元前384年─公元前322年)时代就已经被画家们广泛运用了。虽然出土的古画文物中那些透明的色彩经过两千多年漫长的风化过程,基本上已经不复存在,但在亚里士多德的著作《感觉与所感觉到的》(De Sensu et Sensibilibus)中却有对这一技法的明确记载,指出“一种颜色透过另一种颜色而让人看到的外观”,“类似于画家有时采用的做法”。

当然,在印刷术普及之前,并不是所有的画家都对古代文献了如指掌的,作画者的美术技法更多来源于自身所能接触到的人或事。所以,油画透明技法的成型与普及也有诸多其它原因,包括圈内的师承、美术门类间的借鉴、与神学和哲学理论的契合、各种实践经验的积累等等,就不逐一而论了。

谈到古希腊画家的技法,其实他们使用纯色与相应的技艺也有客观原因。受限于当时的颜料制造工艺,画家们所能得到的颜料不但种类稀少,而且颜料的色泽也不具备很高的饱和度。因此,如果把颜料在调色板上相互混合,势必会导致作品失去珍贵的色彩纯度,形成灰暗且令人沮丧的色调,严重影响他们的艺术成就。

当时与之配套的美学观也有涉及色彩调配的理论,从公元前四世纪的亚里士多德到一世纪的普鲁塔克(Plutarchus)等哲学家大多都主张保证纯天然色料本身的纯粹,不赞成混合不同的颜料,使其损失各自天然的特性,令调合后的颜色变灰降级。这或许也与人眼天生对明亮、纯净色彩的喜爱有关,就好像大多数人都喜欢色泽饱和亮丽或纯净透明的宝石,而对灰濛濛的瓦砾没多大兴趣一样。

无独有偶,中国古代的绘画也曾经喜爱运用纯色,尤其是在唐代,绘画多以工笔重彩为主,造型严谨,色彩鲜艳明丽;甚至到宋代的院体花鸟画,也遵循着造型精致与设色鲜明的特点。当然,也有工笔淡彩作品,以线条为主,色彩只起到辅助烘托画面的作用。不过,宋代之后,中国画开始大兴水墨之风,以笔法为主导,讲究写意,追求墨色变化的意境,色彩也就随之不断淡化,便显得没什么色彩了。

从一些遗留下来的历史文物和美术作品中能够发现,中国服装的颜色在过去也是由纯转灰。虽然在近代,人们多身穿灰色调的衣服,但千年前古人的服装色彩却是非常明艳瑰丽的。只是由于年代久远,那些古代绘画无论纸张还是色彩,到现在已经老化灰暗了,要想一睹古代的风貌想必不易。

不过,全球首屈一指的中国古典音乐与舞蹈团体——神韵艺术团,多年来致力于以古典艺术的方式复兴和弘扬真正的中华传统文化,他们的服装制作与舞台背景色彩都建立在传统审美之上,再现了中国美术盛期的色彩面貌与人文景观,包括服饰、建筑、音乐等方方面面。同时,神韵用舞台艺术的方式直观地展现了中国古代正统的修炼文化与传统思想的精髓。如果有希望一睹中国古代风采的朋友,建议大家观看神韵:https://shenyunperformingarts.org/

@(待续)

(点阅【色彩学与修炼文化】系列文章。)

责任编辑:李梅