千年的历史悠久如长歌,中秋的故事就如歌中动听的音符。岁月流转、朝代更迭,今天人们仍旧不断谱写着这首看似没有终章的乐谱。既然今月曾经照古人,那么我们不妨抚今追昔,从中秋节的几个别名中探求这个节日起源的故事。

一、月夕

“花朝月夕”这个充满诗意的成语,现在被用来形容美丽的景色和美好的时光。可是在古代,这个词指的是黄历的二月十五和八月十五这两天。月夕为什么被用来称呼中秋节这一天呢?其实,这个词的起源可以追溯到周代成书的《礼记》。所谓“天子春分朝日,秋分夕月”,意思是春分这一天要祭祀太阳,秋分这一天则要祭祀月亮。在古代中国,农业是关系到民生的大事,而帝王的首要任务就是顺应天时,引导百姓耕种劳作。百姓的生存要仰赖四时的风调雨顺,日月的运转也与四时变化息息相关,所以古代帝王要治理天下,就不能忘记祈求日月之神的护佑。

最初的祭月节是在秋分这一天,后来经过朝代变迁,各朝的历法也逐渐融合,秋分日的祭礼就变成在中秋这一天举行。于是中秋节也有了月夕这个美丽的名字。

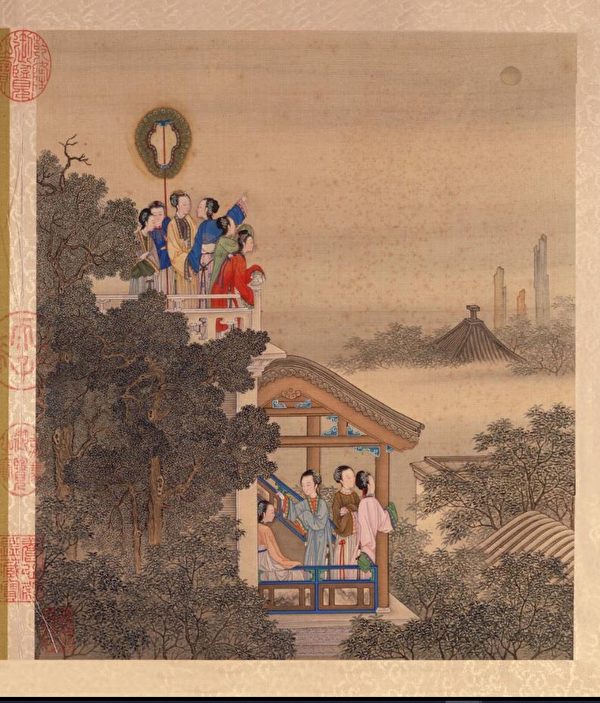

二、拜月节

唐诗有云:“万古太阴精,中秋海上生。”在古代,人们有时把月亮称呼为“太阴”。 太阴之神,被认为是女子的保护神。天真烂漫的少女们在月光下祭拜月神,曾是古代的中秋节最独特的风景之一。她们会在供桌上铺陈各色糕饼、果品,然后在月光下焚香祝祷,诚心跪拜,祈求月神的护佑。中秋拜月盛行于盛唐,但是在盛唐之前,女子拜月已经非常普遍,所以有“无盐女拜月”、“貂蝉拜月”这样的故事流传。

在一些地方,中秋节也被称为女儿节,这与女子拜月的习俗息息相关,这也意味着民间男子是不能参加女子拜月的仪式的。因为阴阳有别,男子拜月非但不会得到护佑,还可能招来一整年的晦气。

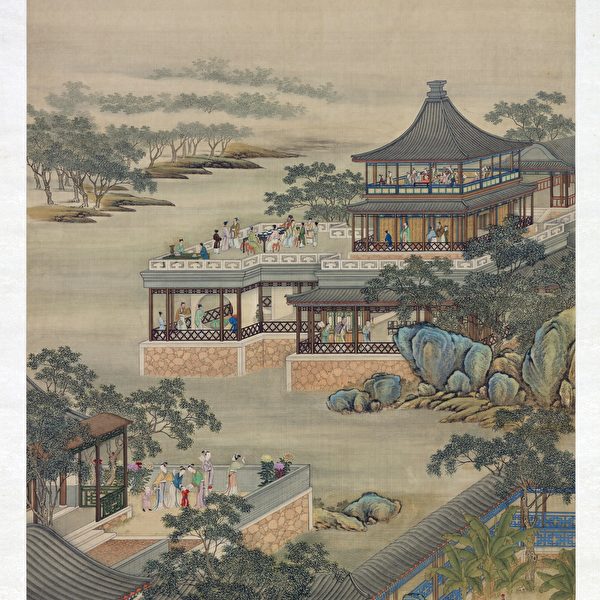

三、玩月节

中秋这一天,正式成为宴饮、游玩、欢庆的节日,是从宋朝开始的。据《东京梦华录》和《武林旧事》记载,宋朝的中秋节开放宵禁,人们可以通宵达旦地游玩、嬉戏。中秋之夜,形状各异的花灯映照得街市如同白昼,街头巷尾的商铺小贩忙碌非常,酒楼里供应着最肥满的秋蟹和香气沁人的桂花酒,儿童们围绕着货郎争相观看稀奇的玩意儿,还有千万盏水灯顺着河面飘流,如天上的繁星一样灿烂。

宋朝时的中国十分富庶,各种货物和食品都很丰富。月饼一词也始见于南宋书籍的记载。苏轼亦有诗云:“小饼如嚼月,中有酥和饴。”人们喜爱天上的圆月,却不能摘下来把玩,于是把酥饼做成圆月的形状,拿在手里,吃一口,甜入心脾、喜上眉梢。

四、团圆节

“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合”,这句词因为唱出了所有人的心声而变得脍炙人口。唐宋以来,文人在中秋节里写下了无数的诗词,用以寄托对家乡的思念,盼望能够月圆人团圆。因此中秋节也逐渐发展出了最重要的一个别名:团圆节。团圆节的内涵一直沿用至今。在这一天,天上的明月由亏转盈,仿佛在提醒着人们要放下繁忙的事务,回到家中与亲人共度佳节。

在中秋节这一天,如果远方的游子不能回归久违的故乡,那么也许连天上的明月,都会为人感到遗憾呢!如果您远在他乡,也不要忘记为家人们带去温暖的祝福!

***

在中秋佳节,为你的家人朋友们送上一份温暖的心意!

(点击阅读原文)

——转载自神韵艺术团网站

(神韵网站授权转载,版权归神韵艺术团所有)