古往今来,一些有修为之人,都能从乐音中听出人的心境和命运、社会的变迁,乃至朝代的更迭、兴亡。唐朝高宗时的大臣李嗣真和中宗时的宫廷乐人裴知古就是其中的两位。

李嗣真听曲预知章怀太子被废与诸王受难

李嗣真,字承胄,邢州柏人(今河北省隆尧县)人。他博学晓音律,兼善阴阳推算之术。进士及第后,他担任许州司功参军,后入弘文馆任学士。他与另外两位学士刘献臣、徐昭都是少年出名,因此时人称他们为“三少”。

665年,唐高宗东封泰山返回洛阳后,下诏封赠孔子太师之衔,并命令有关官员准备祝祭,司文郎中雷少颖撰写的祭文不合旨意,遂改命李嗣真撰文。他顷刻而成,高宗阅后觉得李嗣真写的很合心意,“称善”,因此下诏给李嗣真加官两阶。

高宗调露年间(679至680年),李嗣真任始平县令,大力推行教化。当时的太子是高宗的第六子,也是武则天的第二子李贤。他制作的《宝庆曲》在太清观演奏。李嗣真听后,对道士刘概、辅俨说:“宫声与商声不相应和,含有君臣乖隔之意;角声与征声相违,含有父子相疑的意思。死声既多且含哀声,如果国家平安无事,太子就会遭殃。”

《礼记》记载:“宫音”代表天子,统帅“众音”;“商音”代表百官,“角音”代表百姓,“征音”代表政事,“羽音”代表万物。“五者不乱,则无怙懘(chì,不谐和)之音矣。”如果宫声混乱则其音散漫,意味着君主骄纵怠政;商声混乱则其音不正,意味着官员腐败;角声混乱则其音忧思不定,意味着民怨沸腾;徽声混乱则其音低沉哀婉,意味着摇役太重,百姓劳苦不休;羽声混乱则其音危急,意味着国家物资匮乏。如果乐曲中的宫商角征羽五音错位或违和,就有不好的预兆。

果然,680年,李贤以“心怀谋逆”的罪名被废黜,并被贬为庶人幽禁。武则天取得皇权后,李贤被逼自杀,死后被追谥为“章怀太子”。

在李贤太子被废后,刘概等人将李嗣真的话上奏朝廷,朝廷惊讶于他辨识音律的才能,因此任命他为太常丞,掌管五类礼仪,还封他为常山县子。

彼时李嗣真常说:“隋朝时乐府有《堂堂曲》,表明唐天子再度受命,但是近来有‘侧堂堂,桡堂堂’的说法,侧,意味着不正;桡,意味着存在危险。如今皇帝的病一日重于一日,朝廷之事都取决于中宫皇后,一旦他们掌握了权力,再想收回就不容易了。李家宗室人数虽多,但不敌中宫,诸王将都被中宫所蹂践,恐怕我的灾难不久将至。”

不出其所料,高宗驾崩后,身为皇太后的武则天在中宗、睿宗时临朝称制,后改名武曌。期间利用酷吏杀害唐李宗室诸王大臣,确立自己的权威。690年,武则天自立为武周皇帝,上尊号“圣神皇帝”。

睿宗永昌年间,李嗣真为酷吏来俊臣所陷害,流放于岭南。后在征还途中去世。

裴知古预知中宗即位

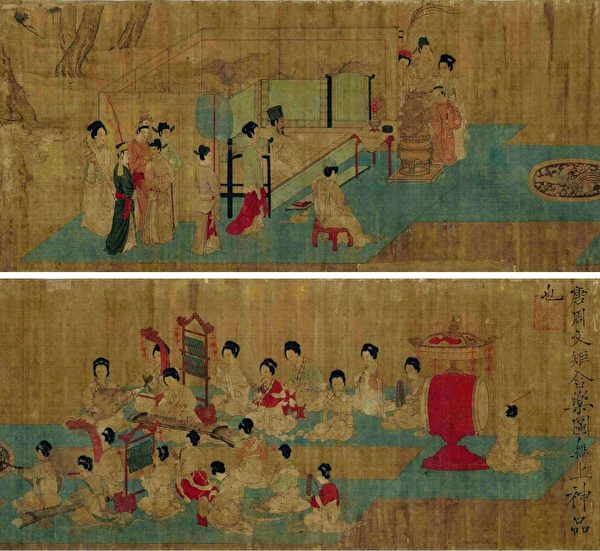

宫廷乐人,是宫廷音乐活动的主体。关于唐代宫廷乐人的数量,《新唐书》中的《礼乐十二》上载:“唐之盛时,凡乐人、音声人、太常杂户子弟隶太常及鼓吹署,皆番上,总号音声人,至数万人。”

唐代宫廷的主要音乐机构有太常寺、教坊和梨园。太常寺,主要负责祭祀仪式的音乐,兼顾娱乐音乐表演,裴知古就是中宗、武则天时的太常乐人,武则天长安(701到705)年间担任太乐丞。史载他精通音律,并以善卜著称。

神龙元年(705年)正月,裴知古在西京长安太庙祭祀典礼听完奏乐后,对万年令元行冲说:“此次金石谐和,当有吉庆之事,其应验在唐室子孙乎?”“金石谐和”指的是各种乐器发出的五音非常谐和,声音优美。

在他预言不久,武则天去世。二月,中宗复位,恢复唐朝国号。

裴知古还能通过结婚时新人所佩戴的环佩之声,预知夫妻是否能够长久或者推测出新人的命数。一次,他受邀去一户人家参加婚礼,听到了新娘身上佩玉的响声,说:“他们夫妻必定会分离。”后来果然如此。

在另外一个婚礼上,他听到新娘的佩玉声之后说,“这个新娘克婆婆。”结果当天那位婆婆就生病去世了。

还有一次,裴知古去太常官衙,途中遇见一个骑马的人,听他骑马的声音后,私下说道:“这个人很快就会从马上摔下来。”

有听了此言的好事者跟在这个骑马之人的身后,看看是否如其所言。果不其然,骑马之人还行不到半条街,所乘之马就受惊跳了起来。

裴知古日常修身养性,活了很长时间,于唐玄宗开元十二年去世,享年一百岁。

参考资料:

《新唐书》卷91《李嗣真》

《旧唐书》卷191《方伎‧裴知古》

《太平广记》

《隋唐嘉话》

责任编辑:李婧铖 @*#