英国历史的瑰宝:王室专属的西敏寺

【大纪元2021年05月23日讯】(大纪元记者陈遇综合报导)位于伦敦市中心的西敏寺(Westminster Abbey)在英国历史上具有非常特殊的地位。这里是王室成员接受加冕的地方,也是许多先驱和著名人物的长眠之所,比如无名战士墓是纪念那些在战争中失去性命的先人,还有威廉·莎士比亚(William Shakespeare)、温斯顿·丘吉尔(Sir Winston Churchill)、威廉·布莱克(William Blake)、艾蜜莉·勃朗特(the Brontë sisters)、珍·奥斯汀(Jane Austen)和鲁德亚德·吉卜林(Rudyard Kipling)等多位文学家和政治家的纪念碑。

此外,大文豪狄更斯(Charles Dickens)、牛顿(Sir Isaac Newton)、韩德尔(George Frideric Handel)也都埋葬在这里,名人不胜凡举。这里也是英王威廉一世于1066年统治英国以降,往后每一位英国君王加冕的场所。

这间大教堂最早建于公元960年,原为本笃会的修道院,后来在1065年由盎格鲁—撒克逊王朝的国王忏悔者爱德华(Edward the Confessor)将其重建。本笃会是天主教的一个隐修会,强调脱离俗世的隐修活动。西敏寺一直到1539年都属于本笃会修道院,因此在建筑设计上也保有修道院特有的空间,除了做礼拜和宗教仪式的地方,还有供修士和修女工作与居住的空间,基本上是一个自给自足的单元。现今西敏寺的建筑风格主要以哥德式为主,由亨利三世于1245所建,是英国最重要的哥德式建筑之一。

哥德式建筑风格兴起于欧洲的中世纪中期,源自于法国,是由古罗马建筑发展而来的。说到哥德式建筑,或许最先想到的就是巴黎圣母院;有着高耸的尖塔和两侧伸出墙外的飞扶壁,入口立面是非常繁复的尖拱门,内部则有色彩斑斓的彩绘玻璃和高挑的肋状拱顶,并且在很多支撑结构上还有许多精美的雕刻装饰。

英王威廉一世又被称为“征服者威廉”,他从法国诺曼第来到英国并成为英格兰国王后,也将许多法国和欧洲文化带入了当地,其中包括哥德式建筑。哥德建筑在英国盛行的时间相当长久,甚至在18至20世纪间还出现了一连串的哥德复兴,成就了英国许多教堂和大学建筑的经典形象。

如今,西敏寺的入口是伦敦最著名的地景之一。放眼望去,最引人注目的便是三座大尖拱门和悬挂上方的圆形玫瑰花窗。仔细一瞧,您会注意到顶端的四座尖塔和他们之间相连的飞扶壁。您或许会纳闷,为何立面上的石材颜色略有差异呢?因为教堂选用的这种砂岩会不断地风化,加上煤炭的烟熏作用,因此自19世纪至20世纪后期陆续翻修后便留下了深浅不同的颜色。

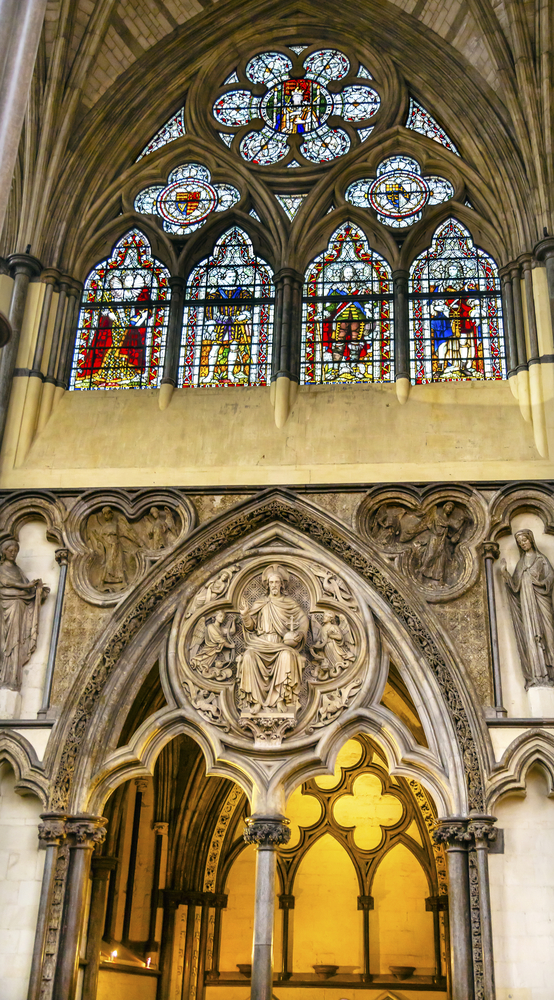

再仔细观察,您会发现入口立面重要的柱子和尖塔上都有许多精美的雕刻,像是中央尖拱门上方丰富的人物雕像。最顶层是耶稣,周围环绕着天使,中间一层坐着的人物是圣徒们,底层一排正在行进的队伍则是各种职业的代表,像是音乐、绘画、法律、历史,以及建造教堂的君主等。

在西侧入口的尖拱门上,则为纪念10位20世纪殉道者的雕像,包括在纳粹主义、共产主义和宗教偏见下的受难者。

在西敏寺的东南侧有一间延伸出来的圆型空间,叫作教士会礼堂(Chapter House)。这种礼堂空间是修道院建筑的特色之一,在英国的教堂中相当常见,因为当地许多教堂的前身都是修道院。这里是教士们会面的空间,他们经常在此读经或听讲,因此这个空间通常也会有许多精美的装饰。

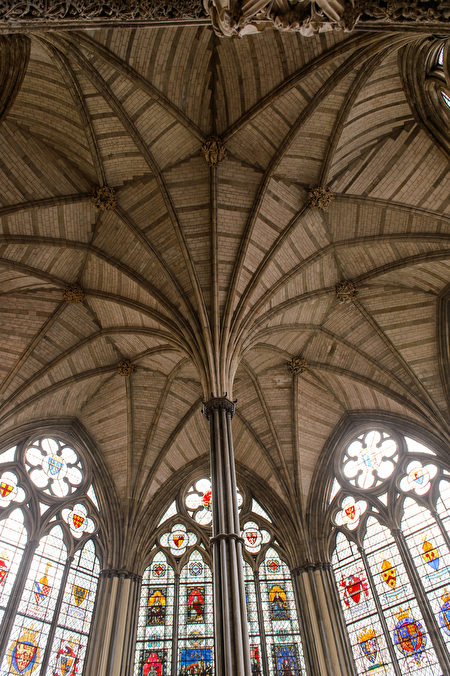

西敏寺的教士会礼堂约建成于13世纪英王亨利三世期间,距今已有超过800年的历史了。这是一座八角形的圆厅,有着挑高60英尺(约18公尺)的哥德式石造拱顶,四周边缘有一层层的座椅位置。在过去,修道院院长和多达80位本笃会修士会在这里围着圈坐着,是他们一起祷告、学习、讨论当日工作和院长决定惩处的地方。此外,教士会礼堂也是1257年国王的大咨议会举行地点,也是现今英国国会的前身。

教士会礼堂墙上描绘《启示录》和《最后的审判》等圣经故事的壁画绘制于14世纪。四周的柱子之间也有许多雕刻装饰,像是连接西敏寺一侧的尖拱门上有着一个天使环绕着耶稣的浮雕,非常精巧细致。而上方的彩绘玻璃,则描述着国王和王后的荣耀。在连接礼堂走廊的墙上也有许多壁画,像是《圣母领报》描述着圣母玛利亚和大天使加百利等的故事。这座走廊的地板是全英国最精美的中世纪磁砖铺面之一。

亨利七世圣母堂(Henry VII Lady Chapel)位在西敏寺东翼延伸出来的空间,这座被誉为“世界奇观”的礼拜堂花了十年的时间建造,最后完工于1516年,约为亨利七世驾崩后的六年。这座礼拜堂是15位英国国王和王后的长眠之所,包含伊丽莎白一世、玛丽一世、乔治二世等。

亨利七世在这座圣母堂上投注了大量的心血,其最著名的莫过于中世纪的扇形拱顶天花板。扇形拱顶是哥德式拱顶的一种变化型,在英国发展到极致。这种拱顶的所有肋柱都以同样的间距向天花板旋转排开,形成像扇子一样的纹路,这些扇状排开的肋条在屋顶相交,拼凑出更为丰富的几何图样。这座圣母堂的四面也都是高挑宽大的彩绘玻璃,在其之下则有95座圣徒的雕像围绕着礼拜堂。

西敏寺内会举行宗教仪式活动,像是每天都会有唱诗班活动。不过有趣的是,该教堂却独立于英国教会的管辖范围之内。它既不是大教堂,也不是教区教堂。它直接对英国君主负责,因此也被称为“王室专属”的,至少在1560年的伊丽莎白一世女王是这么认为的。◇

部分摘自英文《大纪元时报》A British Treasure: Westminster Abbey。

责任编辑:茉莉 #