百善孝为先。孔子在《孝经》中说:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也”;“人之行,莫大于孝”;“教民亲爱,莫善于孝”;“夫孝,德之本也”。简言之,为人子女孝敬父母是天经地义的法则。

在古人看来,孝道体现在很多方面,比如感谢父母的养育之恩,要赡养父母并让他们身心都感到愉快;父母去世后,要守丧三年,三年中不食鱼肉、不穿锦衣、不住华屋;比如爱惜自己的身体,不赌博不好酒,不贪财,不好勇斗狠,从而不让父母担心、着急等等。

关于“孝”道的故事,中华几千年的文明史中有很多,其中以“二十四孝”最为出名。不过,很多人大概并不知道,唐至北宋时期有一个以“孝义”闻名的村庄,庄子里的人为先人守墓,历经三百余年。

这个村庄位于河中府河东县永乐镇,唐时的永乐县,在今天的山西省境内。庄子面朝黄河,背靠雷首山、中条山,所处地方幽远僻静。唐安史之乱时,很多士人为躲避灾祸来到此地定居,并形成了一些村庄。

在这些村庄中,有一个名叫姚孝子庄。为何叫这个名字呢?原来孝子名叫姚栖筠,姚栖筠的父亲和伯父一家避乱到此,他们一家以务农为生。后朝廷征兵,每户都要出一人服兵役。本来,年长者应该先服兵役,但栖筠的父亲对他的哥哥说:“兄长还没有子嗣,弟弟却已有子,还是我代兄长去吧。”

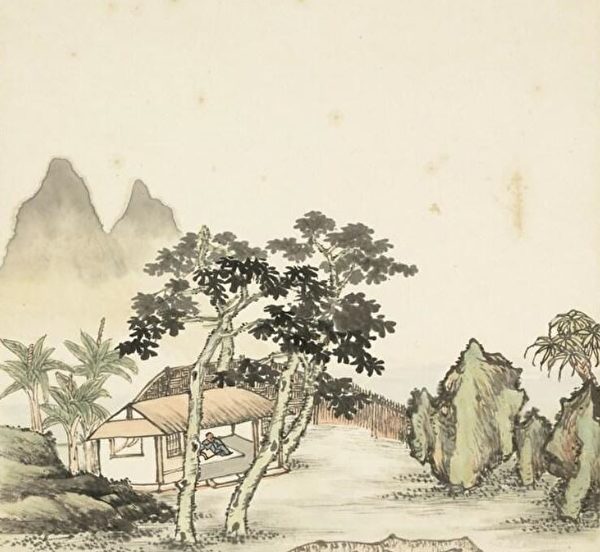

不久后,姚栖筠的父亲战死沙场,当时栖筠只有六岁。其后,栖筠的母亲改嫁,栖筠由他的大伯母抚养。大伯母死后,姚栖筠将其安葬。后来,他又找道士将父亲的魂魄招回,也妥善安葬。安葬长辈后,他在墓地旁修建了一个庐舍,终其一生守孝在此。

当时的河东县令苏辙深受感动,用自己的俸禄购地开阡陌给姚家,并刻石赞扬姚栖筠。河中尹瑊也向朝廷上奏此事,皇上下诏厚赐,表彰了姚栖筠一家,将其所在乡命名为“孝悌、节义、敬爱”之地。

姚栖筠生的儿子叫姚岳,姚岳生子姚君儒,君儒生子姚师正。从姚岳到姚师正四代都居住在墓旁的庐舍里。笫五世孙叫姚厚、第六世孙叫姚雅、第七世孙叫姚文、第八世孙叫姚敬真、第九世孙叫姚直、第十世孙叫姚宗明。

直至唐亡宋朝建立,姚家的孝义之风都不曾改变。宋朝仁宗庆历年间,有大臣就姚氏十世同居一事上奏朝廷,宋仁宗下诏表彰姚家。

从庆历以后又五十多年,又经三代,即姚家第十一世孙姚用和、第十二世孙姚士明、第十三世孙姚德,其大家庭始终团结友爱、孝顺和睦。哲宗时,其所在县的县令上奏请求史官将姚家的事迹记录下来。

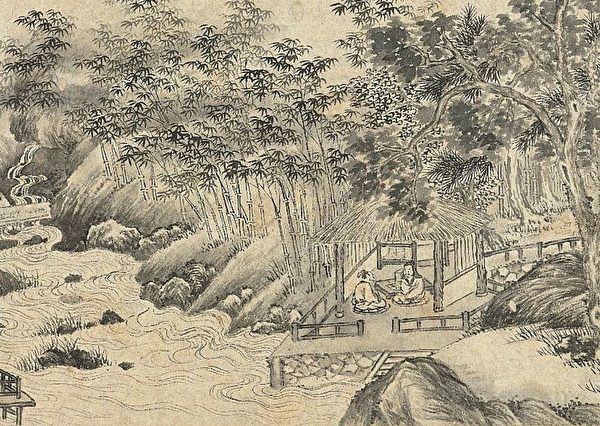

宋徽宗政和年间,大儒邵雍之子邵伯温曾路过姚家,并前往拜访。他看见姚家全家列在庭院中,按长幼有序进入大堂,侍立应对有礼,而且在问到他们的家世时,都所知甚为详细。此时,从姚栖筠以来,姚家已经历经二十世了,其良好的家风代代相传。邵伯温慨然叹息。

村里其他人还告诉邵伯温,姚家历代都推举尊敬长辈、为人公平者主持家务,子弟各任以事,还派一人专门守墓,住在墓旁的庐舍中。

姚家早晚在大堂中共同就餐,男子妇人分别有序坐下,小孩子则席地而坐,一起吃放在木槽中的食物。饭罢,就把厨房门锁上,不再烧火做饭,也不再吃东西。他们饮食非常有规律。

邵伯温还看到姚家墓地林木蔚然,洒扫种艺的人都十分恭敬小心。据他了解,姚家有田十顷,但仅可以满足衣食所需。然而,迄今三百多年,姚家守其家法没有一个离开的,即便遭逢唐末五代之乱,全家也都守坟不去。宋神宗熙宁间,陕右出现荒年,姚家举族上百口人前往唐、邓之地寻找活路。等到后来情况好转,全族人返回村庄时,没有一个人不回来的。

宋徽宗政和元年(1111),童贯任陕西宣抚,他下令以每户家业、田地亩数等摊派征购粮食的数量,姚家无力提供上缴的粮食,举家日夜哭泣,不得不打算离开此地。邵伯温听说后,十分不忍,遂通过向上申诉,免征了姚家的粮食。后来,姚家在宋与西夏的战争中被掳,不知所踪。

姚氏家族三百多年历经二十世,守护先人的坟墓,只为“孝义”二字,怎不让人叹服!@*#

参考资料:《邵氏见闻录》

责任编辑:李婧铖