“放之四海而皆准”这耳熟能详的词儿有没有出处呢?其实它不是句俗语,而是出于经典之作。那么这话中意指什么“道理”放之四海而皆准呢?“四海”有没有特定的对象、特定的范围呢?

“放之四海而皆准”的经典来处

人们常常听得到的这个词“放之四海而皆准”,听着听着也习以为常,说一个道理用到任何地方、任何方面都可作为准则。这词后人在写文章、说理的时候,常被套用。现在来搜一搜这词儿背后的经典义涵。

《礼记.祭义》中记载曾子说道:“夫孝,置之而塞乎天地,溥之而横乎四海,施诸后世而无朝夕,推而放诸东海而准,推而放诸西海而准,推而放诸南海而准,推而放诸北海而准。《诗》云:‘自西自东,自南自北,无思不服。’此之谓也。”这是“放之四海而皆准”这词儿的起源处。“放之四海而皆准”的人间准则,就是“孝”。

曾子说“孝”道充满天地之间,普遍于四海之内。继往开来到后世代代,日复一日,日日夜夜不会间断。不管在世间哪个地方,无论是往东至东海、西到西海、或是南至南海、北到北海,遍及世界东西南北各地,只要是有人的地方,无不认同孝道的。

“四海”是东海、西海、南海、北海,从文中看来并非特定名词,而是“ 自西自东,自南自北”四面八方的境地都涵盖其中之意,换个说法,就是普天之下的意思。诗人文人写诗文也常用“四海”来表达天地间、各地的意思,例如“五湖四海任遨游”(唐代吕岩作)、“四海五湖皆逆旅,千岩万壑正秋风”(宋代晁补之作)。

曾子说:“孝有三”

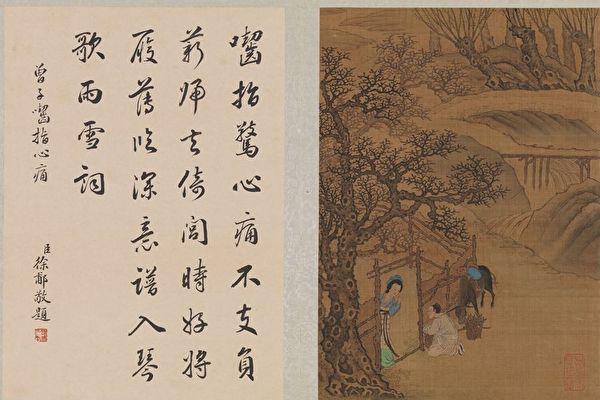

曾子(公元前505~前436)字子舆,是春秋时鲁国武城(在今山东省费县西南)人。他是孔子的入室弟子,性至孝,以其学传子思,子思传孟子。后世尊称为“宗圣”,是元文宗至顺元年加封的。

曾子著作了《孝经》,《开宗明义》讲了天地的至德要道就是孝道。曾子传承了孔子的教导,在《孝经》中开示,古代圣王有至德要道,是道德的根本,是教化的泉源,可以平顺天下,可以教化人民和睦相处,可以让上下善待彼此而无怨,那就是孝道。

想一想,人来到世间是受到父母的生育、养育和教育,所以孝顺父母、反哺父母是最根本的为人之道,所谓“百善孝为先”是也。世间之人谁能没有父母而生?谁能没有父母(或养父母)的养育而存,所以说孝道是“放之四海而皆准”的。

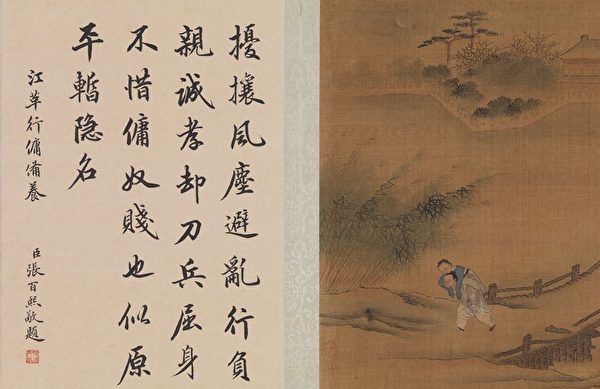

孝道怎么实践呢?曾子说:“孝有三:大孝尊亲,其次弗辱,其下能养。”总体概括了孝道的三个层次。最基本的孝道是奉养父母,遗弃父母在古代的律法中是“十恶不赦”的罪行之一;奉养之上还要不辱父母,不让父母因为自己的行为过失而感到羞辱、受到羞辱;大孝是尊亲,实践父母的教导而有成就,立身行道扬名于世,以功业成就来显扬父母。不论能力在哪一层次上,人人都可尽力而为。@*#

-点阅:【成语数来宝】系列-

责任编辑:李梅