线上展览:罕见的贝多芬亲笔手稿

贝多芬着手创作时,总能将普通的白纸和黑色墨水变成某种非比寻常的杰作。1907年,金融家约翰·皮尔庞特·摩根(J.P. Morgan)有幸接触到这位大师的手稿,亲自体验了这种独一无二的特质。

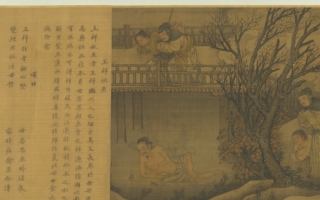

当时,摩根正在巴黎做生意。他听说一位住在意大利佛罗伦斯的商人举办了一场音乐会,演奏贝多芬手稿版本的《第十号小提琴奏鸣曲》(Violin and Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 96)。(译者按,许多乐谱在发行过程中会被修改,贝多芬的作品尤为严重,而手稿乐谱则完全忠于原著。)

“摩根先生当时就觉得非常有趣”,摩根图书馆与博物馆的音乐策展助理罗宾·麦克莱伦(Robin McClellan)在电话访谈中向我提到。该博物馆目前正展出《贝多芬250周年:路德维希·范·贝多芬亲笔签名音乐手稿》特展。9月27日前,该展览可以线上观赏(点这里),展馆重新开放后也可以现场参观。

话说摩根立刻搭上火车从巴黎前往佛罗伦斯,现身在商人的家中。他坐了下来,一页页地翻阅着贝多芬的亲笔手稿,不由得心生敬畏。

“手稿是让人贴近贝多芬的一种方式”,麦克莱伦说道。摩根买下了那些手稿,这是摩根收藏品的第一批乐谱手稿。为了庆祝贝多芬250周年诞辰纪念,现在这些手稿以实体和线上展览的形式展出。

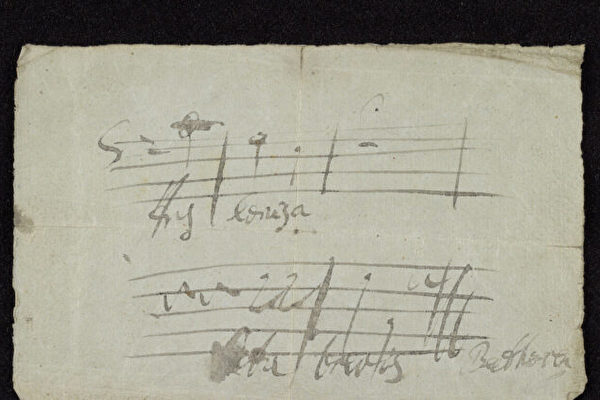

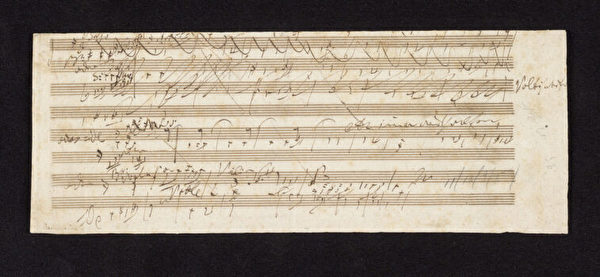

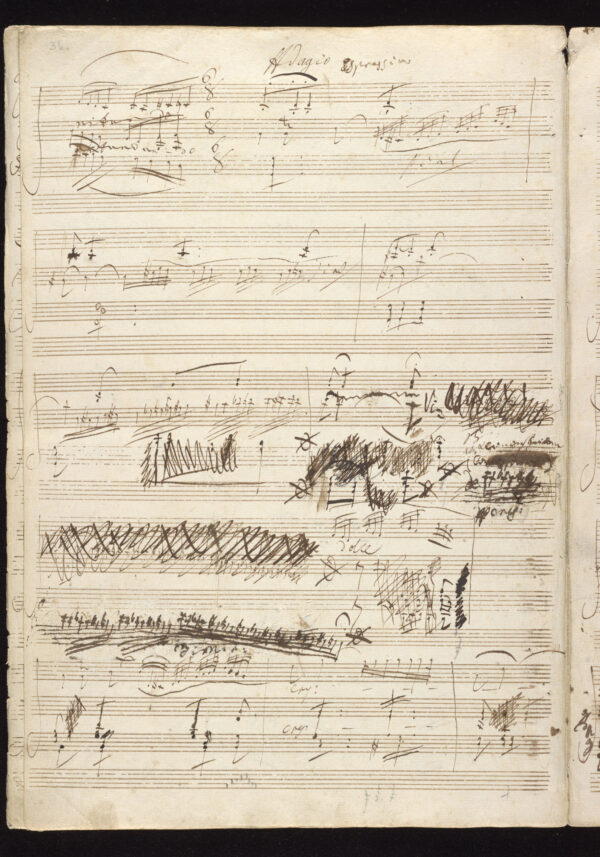

该展览包含了11件作品,共分为两大部分:第一部分是贝多芬平时快速记下、凌乱的单页草稿;第二部分是完整多页的乐谱手稿。

展览中,您有机会深刻地了解这位音乐大师,这将会是一场超凡的体验,毕竟贝多芬的音乐并不纯粹是为了娱乐。

19世纪初的作家、作曲家兼音乐评论员E·T·A·霍夫曼(E.T.A. Hoffmann)曾如此评论过贝多芬:“他的世界不是我们这个世界”。

贝多芬“和超越凡人的某种精神上的真理有所连结”,麦克莱伦解释道。贝多芬非常勤奋地工作,并且“能够将那种真理传授或回传给普罗大众”。

混乱成就完美

麦克莱伦到摩根工作之前并没有特别仔细研究过这些手稿。光是要分析展览第一部分中贝多芬留下的大量(音乐)创作概念,就不是一件简单的事。“我非常惊讶(这些乐谱)居然会这么杂乱、混乱”,麦克莱伦说道,“不过也有道理,因为它们并不是为了大众消费所做,它们只是‘个人的乐谱’。”

经贝多芬脑力激荡写出的乐谱稿中,常缺少一些必要的资讯,像是有时候不知道这些音符对应的是高音谱还是低音谱记号,或者他想要的音高到底是什么。幸运的是,麦克莱伦自己也是作曲家,所以他有办法完整地分析这些音乐。

“(音乐)不太可能自己从纸上冒出来”,他说,“所以需要透过一点调查工作,试着重塑他在此想要表达的意思。”

不过,相对于贝多芬在创作过程中所受的煎熬,麦克莱伦研究手稿的辛苦历程也是合理的。他提到,莫札特脑中总是充满清楚完整的乐曲灵感,而贝多芬的创作过程则非常艰辛。

“(贝多芬)这些手稿著名的地方之一,在于它显示了他达到最终成果之前,是经过了多少艰辛和困难的过程”,麦克莱伦说道。“他就像是一个英雄人物,可以冒险闯入精神的世界再回来,然后将他发现的高深真理传播出来。”

贝多芬艰辛的创作过程最后却会让他挖到宝石——一小段旋律或者乐句。最有名的例子莫过于《第五号交响曲》开头的“登登登登~,登登登登~”这个乐句。他在整首曲子中,不断地以不同形式重复着这个小旋律。这和一般一个旋律接另一个,再换到另一个旋律的做法很不一样。

贝多芬的音乐通常都会“基于一个小旋律或节奏;乐曲中的每个部分都会回到这个小核心,将整首音乐连贯起来”,麦克莱伦解释道。“这让聆听者得以跟随音乐的情境。这个小核心像是一种人物角色,让他得以透过这个角色的转变和不同遭遇来描述一个故事。”

进入神圣境界

贝多芬不仅影响了作曲的形式,也将音乐形而上学的特质带入日常生活中。在过去,天主教徒们会聚集在教堂聆听圣歌,共享这种集体的经验。但是到了19世纪,浪漫主义音乐发展到颠峰时,这种形式便开始转变为个人、独自的经验。

在聆听贝多芬的音乐时,“作为一位听众,您得以深入这个内心世界,让音乐向您传达某种深刻的真理或深远的意义”,麦克莱伦说。“您不需要陷入宗教的种种限制中……当您能够聆听贝多芬的音乐,您就得以直接进入那个神圣的境界。”

更多资讯请参阅《贝多芬250周年:路德维希·范·贝多芬亲笔签名音乐手稿》展览网站及影片。

原文Exhibition: In the Presence of Beethoven and the Divine 刊登于英文《大纪元时报》。

作者简介:

怀特(J.H. White)是艺术、文化和男性时尚专栏作家,目前居住在纽约。

网站专文。版权所有,请勿转载。

责任编辑:茉莉