“绘画王子”拉斐尔:唤起人性美好

美丽、善良、正义是神的荣耀,也是人的本性,而在拉斐尔的作品中更处处彰显了这点。这就是为什么拉斐尔的画作在他逝世500年后的今天,仍然能够启发我们,并带给我们希望。这也是为什么拉斐尔的作品对我们当今的社会如此重要,他让我们看到了事物美好的一面。

拉斐尔的画作总能深入观者的内心世界,带领我们回到自己善良的本性。或可说,他的作品让我们回想起自己最好的一面。

“拉斐尔透过代表善良本性的天使和我们产生联结”,伦敦国家美术馆负责16世纪意大利绘画的策展人马蒂亚斯·维维尔(Matthias Wivel)在2018年的演讲《拉斐尔:文艺复兴大师》中如此说道。

拉斐尔的作品具有这种神奇的力量,是因为他诚挚地描绘出了人性——不论是一张简单的手稿或一幅成品皆然。所有人看过他的作品之后,都会不自觉地想要做一个更好的人。

纪念拉斐尔

为了纪念拉斐尔逝世500周年,罗马的奎里纳勒博物馆(Scuderie del Quirinale)策划了《拉斐尔1520 -1483》特展。在这场百年一见的展览中,共有120件拉斐尔的画和84项其它作品,例如古罗马文物、文艺复兴雕塑、手抄本(手稿合辑)等,让民众得以深入了解拉斐尔和他的毕生之作。

该展览展示了拉斐尔无与伦比的绘图技巧和画作,同时也囊括了他的建筑设计稿和古文物收藏,就如16世纪艺术史学家乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari)所言——拉斐尔是一位“通才艺术家”。

奎里纳勒博物馆同时也和佛罗伦斯的乌菲兹美术馆合作,前后共花了三年的时间筹备,其中亦包含了多位艺术领域的专家。两位策展人Marzia Faietti和Matteo Lafranconi在Vincenzo Farinella和Francesco Paolo Di Teodoro的协助下,共同策划了这场拉斐尔展。

许多展览作品是从世界各国的著名机构借来的。其中有三幅拉斐尔的圣母像,更是在送往国外多年后,首度重回意大利:包含在华盛顿国家艺廊的《阿尔巴的圣母》;马德里普拉多博物馆的《玫瑰圣母》;还有慕尼黑老绘画陈列馆《天彼家的圣母》。另外还有两幅拉斐尔的教宗肖像——《教宗朱利亚斯二世肖像》、《教宗利奥十世及两位红衣主教》——更是从来没有同场展出过。

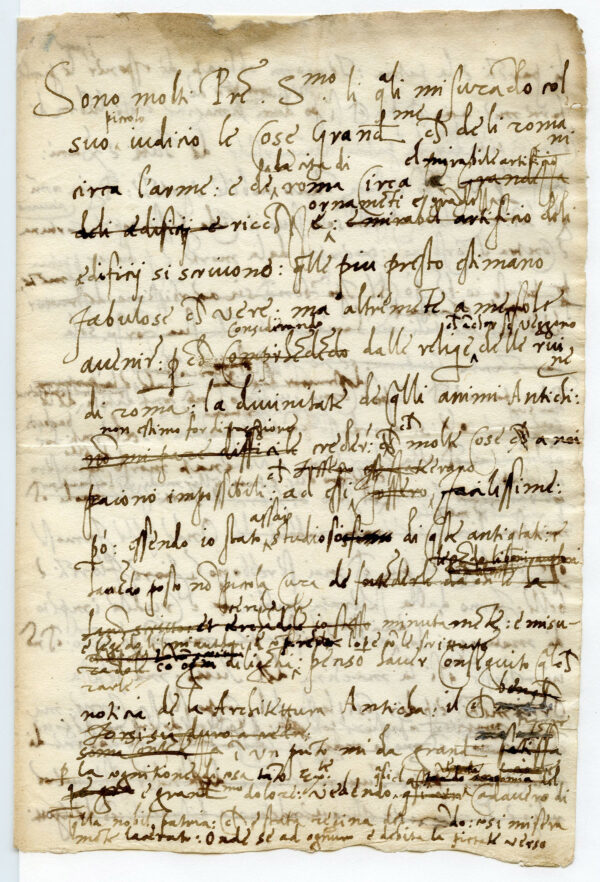

该展览的另一项重头戏是拉斐尔和友人巴达萨列·卡斯提里奥尼(Baldassare Castiglione)写给教宗利奥十世的书信,信中解释了拉斐尔的一项伟大计划的宗旨,这是他在去世前几个月开始着手进行的:分区重塑罗马昔日光辉的考古计划。

展览特别安排从拉斐尔逝世的日子——1520年4月6日,依时序往回追溯,展出他人生中不同阶段对艺术的追求——从罗马到佛罗伦斯,从佛罗伦斯到翁布里亚(Umbria),最后再回到他的家乡乌尔比诺(Urbino)。

在展场设计上,奎里纳勒博物馆更以拉斐尔生命的终点——罗马万神殿拉斐尔之墓的原尺寸复制品作为开场。上面雄伟的雕刻让现场观众得以切身感受到,世人对拉斐尔在其生前、身后都致以非常高的敬意。

拉斐尔艺术之美

不论描写的是高雅甜美的圣母或是身着华丽庆典服装的教宗,拉斐尔的画总能超越时空、文化和符号语言的间隔,让每位观者都能理解画面的意涵。

教宗

先来瞧瞧拉斐尔的《教宗朱利亚斯二世肖像》。画面的每一个细节都显示了朱利亚斯是一位教宗。他坐在宝座上,穿着教宗的红色天鹅绒袍和白色的绸缎或丝绸,手上戴着珍贵的珠宝。同时,在绿色的背景中我们还可以看到代表教宗的符号——教会的钥匙,不过整幅画让人感受最强烈的却是他这个人本身。

更仔细地观赏这幅画,我们可以看到朱利亚斯正陷入沉思之中,好像没注意到我们一样。他的嘴唇紧闭,若有所思的样子,而且似乎不是很舒服地移动着坐姿。他的左手紧握着座椅扶手,像是在维持重心,而右手则轻轻地握着一条手帕。拉斐尔用这种形式让我们认识这位罗马天主教会的领导人物,就好像在提醒我们,尽管朱利亚斯贵为上帝在世间的代理人,但也和我们一样是肉体之躯。

骑士

在《骑士之梦(赫拉克勒斯的选择)》(又名《寓言》)中,拉斐尔诠释了他父亲为乌尔比诺公爵费德里科·达·蒙特费尔特罗(Federico da Montefeltro)所写的一首史诗。拉斐尔的父亲乔瓦尼·桑蒂(Giovanni Sanzio)是乌尔比诺宫廷的作家兼画家,写过关于希腊神话《十字路口的赫拉克勒斯》(Hercules,台译海克力斯)的诗词。根据伦敦国家美术馆网站的解释,桑蒂的诗是唯一描写这位战士睡着进入梦境中的版本。

在画中,骑士西皮奥(Scipio)在月桂树的树荫下睡着了,不知道他醒来时必须要做出人生关键的抉择。他身体的两侧各站着一位女士:左边是美德女神,右边是享乐女神。拉斐尔将享乐女神描写为温和的诱惑;她的头发松垂、身着淡色衣服,并优雅地撩起衣服的一角。在另一幅画中,拉斐尔将享乐女神画成穿着低胸服饰,在这个版本中虽然没有这样表现,但是也非常恰当地传达了享乐的恶习。享乐女神给予的是轻松和美丽的事物,而穿着朴素的美德女神提供的则是学习和勇气——辛苦却十分值得的未来。

圣母

再来看看拉斐尔最著名的圣母像。在《阿尔巴的圣母》中,画面左边那个姗姗学步的幼童就是后来的圣约翰,他散发出童子天真无邪的气息。约翰朝向右上方,用期待的眼神望着圣婴耶稣,后者帮他稳住了手中的十字架。

很显然的,画中的圣婴耶稣具有超越年纪的智慧,他流露出一股脱俗又感伤的慈爱,因为他知道他在世上是有使命的。他的一只脚探到地上,似乎暗示着他在世上,却又不在世人中。

约翰穿着皮草保暖,而圣婴耶稣却不穿、也不需要世上的任何东西,除了教导世人追随上帝。省去了罗马的古典服饰,拉斐尔呈现给我们的是一幅全家福,一位温柔的母亲顾着幼童玩耍的景象。他画出我们心中熟悉的景象。

拉斐尔在《阿尔巴的圣母》中描绘的是宗教题材,但在画中(包含他的许多作品也一样)首先散发出的,却是一股在灵性与人性——神界与人世间相互和谐的张力。

精益求精

要达到艺术上的和谐几乎是不可能的。看看拉斐尔的作品,我们会发现很多画中的人物其实都被他修改过。在一些作品中,可以看到人物的头部或手臂角度有微调的痕迹。这些修改都非常细微,却让最终画面上所有人物和元素能够连贯一致。如果把其中一个元素拿掉,整幅画的构图似乎立即就变得不协调了。这就是为何拉斐尔布置画面人物的技巧如此出众,在他著名的画作《雅典学院》中也可以看到这一点。

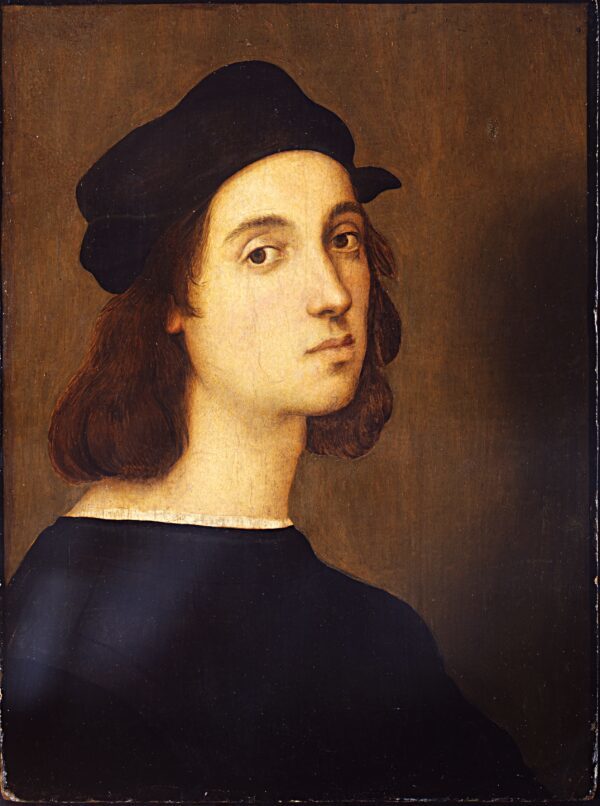

公元1483年出生于乌尔比诺,拉斐尔从小就浸浴在艺术环境中。据说他的父亲看到了他的艺术天分,决定帮他找一个学徒的位子。桑蒂拜访了安德烈·德尔·委罗基奥(Andrea del Verrochio)的工作室,当时他的学徒中包含了著名的彼得罗·佩鲁吉诺(Pietro Perugino)和列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)。桑蒂选择了让佩鲁吉诺教导他的儿子,尽管拉斐尔在父亲过世前一直没有真正开始学徒生涯,当时的他还非常年幼。

尽管拉斐尔11岁就成了孤儿,他却已经从父亲身上学到了良好的宫廷绅士风范,他的父亲教导了他宫廷的人文思想。

1500年,拉斐尔年仅17岁,却已经是公认的大师了。在圣彼得大教堂建筑师多纳托·伯拉孟特(Donato Bramante)的推荐下,教宗朱利亚斯二世在罗马召见了拉斐尔。拉斐尔自此接替了伯拉孟特的工作。

拉斐尔十分敬仰同时期的两位文艺复兴大师——达芬奇和米开朗基罗。达芬奇比拉斐尔长31岁,米开朗基罗则长他8岁。以两位前辈作基础,拉斐尔将他们的技巧发展得更加精炼完善。

同时,他也缅怀过去古罗马的艺术,及其内蕴的宁静、美丽、平衡的崇高理想。他热衷于保存这些艺术品,偏好严谨地修复文物,而不是像部分同时期艺术家一样进行创新设计。

不过不仅于此,当时的人们总是一遍又一遍地赞扬拉斐尔的善良性格。和达芬奇、米开朗基罗孤僻的性格不同,拉斐尔不论在宫廷内或以外都受到大家的爱戴。

就如瓦萨里的评论,拉斐尔总是先为他人着想;如果有艺术家需要帮忙,他总是立刻放下自己的工作前去协助。瓦萨里甚至更直接地说,拉斐尔对待他工作室里的匠人就像对待自己的小孩一样,而他们似乎也相应地回报了他。“从来没有人见过他独自去宫廷,只要他走出家门,就会有五十多位才华洋溢的画家陪伴着他,用以表示他们对他的尊敬。简言之,他的生活其实不太像画家,更像个王子。”

拉斐尔的善良来自于信仰,挥洒在他的画作上。他的作品充满着美,不仅是肉眼所见,更能让人从心灵上感同身受。这也是为什么拉斐尔的作品历久不衰的原因——他用画笔勾勒出了灵魂的语言。

《拉斐尔1520 -1483》特展将展出到6月2日。更多资讯请参阅这里。

原文 How Raphael, ‘The Prince of Painting,’ Wholeheartedly Captured Humanity 刊登于英文大纪元。

责任编辑:茉莉 #

无党派和独立新闻

大纪元是无党派的,基于传统价值观的媒体。我们认为真正的新闻是基于道德原则的。我们关注的是重要事件和政策及其影响,而不是党派关系。我们不跟风目前新闻业出现的有意不道德的趋势,而是用我们的价值观,遵从真理与传统原则,做出诚实的报导。