许多人不懂得中国传统文化的奥妙,往往以“不科学”来否定它,然而,现代人走过一段实证科学的路,又发现了中国传统文化星空中的一些亮点,奥不可测。若要举例,这就来说说中医针灸疗法这一例吧。针灸医学彻底证实了人体看不见的空间层次——经络、穴道的真实存在,这也就是中医高超之处,和西方近代发展出来的实证科学完全是对垒的观点,层次也截然不相同。

清代《金针秘传》作者方慎庵在其书中提到针灸的高妙,他说史上“盛称狄梁公脑后下针,赘疣立坠”。主角的狄梁公就是唐初良相狄仁杰。针灸治疗在他身上展现神奇,他身上的赘疣,经从脑后下针治疗,立即就坠落下来了,也不用动刀。可惜史上没有留下更多的文字描述,殊为可惜。

明清的时候,针灸医术的顶尖神手有一派可以隔衣治疗。清代《金针秘传》作者方慎庵就是这一隔衣下针医术的传承者之一。他说明代时,在大江南北有几位以针名世的大家,其中一位是姑苏(今之苏州)的凌汉章。他对人周身的穴道所在目测精准,完全不需要出手按触揣量穴道所在,治疗时隔着患者的衣服下针,百不失一。

方慎庵的师父黄石屏得明代凌汉章一脉针法医术,为人治病也是隔衣下针,不需要留意揣量穴道,而且百无一误。真是神乎其技的神针医家也!他们对于人体周身穴道了然于胸中,且另有准确取穴之法,比起脱衣按查穴道更快,随手下针迅如电光,百发百中,而治疗效果不损丝毫。

中华神传文化 针灸医学源远流长

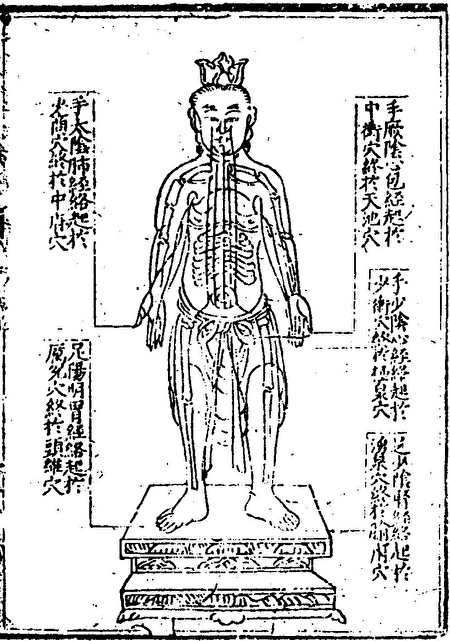

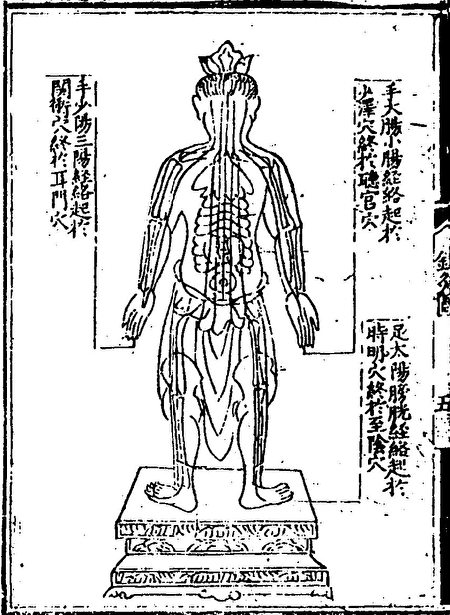

针和灸,一用针一用灸,合称“针灸”,都是从人体经络下手的医学,然而经络在人眼中却是看不见的。而这种神妙的超科学,从上古黄帝时代就有了,是中华神传文化的一脉,《黄帝内经.素问.征四失论》说到人体“经脉十二,络脉三百六十五”。黄帝所传《灵枢》、《素问》(合为《黄帝内经》)就是针灸家的医书祖籍,后继有周代扁鹊的《难经》。针灸最基本的治病原理在阴阳、五行及经络学说,五千年以来,针灸医学的研究都在这范围之内发挥。后代继续详细发微要领,比如,某经某穴主治某病,某穴应如何下针,某病应如何寒温补泻等等。

针灸之道,必须要先明白人身体的经络穴道,次及手法针法。人体有任、督二脉,五脏六腑也有经络,可是人的眼睛却看不到。而中华文化从上古就传下了这种超科学,《黄帝内经.灵枢.九鍼十二原》提到“五藏(*各)五俞(*穴),五五二十五俞,六府六俞,六六三十六俞”。可惜,一些不明究理的人站在自己的层次中去否定高层次的中华古科学,因此实证科学的发展也受到比较大的局限。现在研究针灸学术的都离不开针灸腧穴(*腧音同“树”,同“俞穴”,穴道)铜人,铜人详细标示了人眼看不见的经络的循行路线和腧穴位置。针灸铜人是北宋仁宗天圣五年(公元1027年)制成的,而理论依据则来自上古。

黄帝、神医扁鹊之后,张仲景《伤寒杂病论》也有论脉。其他一些人研究经络穴道及主治病症,留下专论的书籍,大多散失了。幸有两位汉末到魏晋时代的人,搜罗纂辑古籍,留给后世极重要的针灸经典。皇甫谧(士安)整理医书,考订著作了《针灸甲乙经》十二卷,详细记载各经络各穴道位置、病症与治疗取穴,以及各穴应如何下针的方法。这书至今成了针灸学的实用指南。另一位是王淑和,他是魏国少府的太医令,阅读宫中册府内大量医典和医书,著作最早的中医脉学专书《脉经》,将脉理与治疗方法系统化。

宋代铸造针灸铜人 裨益后世

宋代兴起很重视医药之学,为医设学,同时对针灸一科也极为重视,尤其是宋仁宗一朝。天圣四年(*公元1026年),宋仁宗命尚药奉御王惟一等人考求古代明堂气穴经络之说,铸造了针灸铜人二具。次年制成后,一放置医官院,一放置大相国寺仁济殿。同时又考订古籍著作《新铸铜人腧穴针灸图经》三卷,刊刻颁赐诸州。宋代重视并且推广神传针灸医学医术,不仅嘉惠宋代子民,也为代代后人留下宝藏。

穴道神针 生死关头不容造假

针灸医疗用的针与灸能让人看得见,但是内在的经络脉络一般人却看不见,然而它实实在在存在,否则针灸也就不起作用了。

当针灸医师在为病患施针时,如果发生“吸针”,就是针被病人体内之气吸住,是很危险的。方慎庵说元代医学家朱丹溪(名震亨,字彦修,浙江义乌人)有一门人,为患者施针治疗,结果针被患者体内之气吸住,牢牢不可拔,且急速被体内吸入。这门人急急找师父求教。师父朱丹溪闻之变色,说道:“吾不能解,惟有速求可久先生”。葛可久(名干孙,平江路人,即今江苏吴县人)是元代的大医学家、针灸宗师,他一来到现场,急速在病患身上别的穴道下了一针,此时,那吸入的针,就应手射出了。

可见针法高低,穴道有无作用,到生死紧要关头,丝毫不容造假,经络之学,也不容置疑了。

针灸医学在中华文化中经过了五千年的发展,让现代世界许多顶尖的医学研究殿堂、一流的医学论坛都对中医针灸之道刮目相看了。不少外国王室贵裔和名流都爱上了中医针灸。针灸医疗的实效在国际上大放异彩,让人见识了古代中华神传文化超科学之一斑。针灸医学验证了古代中国的科学截然不同于现代西方实证科学的发展道路,层次也迥然不同。

参考书

清代方慎庵《金针秘传》

《黄帝内经》

《宋史》

《续资治通鉴长编》

《新铸铜人腧穴针灸图经》

《难经》

@*#

-点阅【 璀璨中华文化 】的亮点系列-

责任编辑:王愉悦◇