(http://www.iloveguava.com)

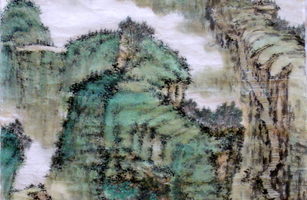

【大纪元9月24日讯】法轮功学员章翠英绘画(http://zhangcuiying.org/)/武汉仁解说

“蔡女昔造胡笳(jia)声,一弹一十有八拍。胡人落泪沾边草,汉使断肠对归客。……”(唐李颀(qi)七言古诗《听董大弹胡笳兼寄语弄房给事》)

蔡琰(yan)(约公元177年-?年),字文姬,东汉陈留(今河南开封县境)人。她是著名经学家蔡邕(yong)(公元132年-192年)的女儿。因有家学渊源,自幼又聪明好学,所以她学识渊博,会写文章,精通音乐。如其生年准确,她可能十七、八岁就出了嫁,丈夫叫卫仲道。卫仲道早死,两人没有孩子,她十九岁就不幸成了寡妇。恰逢汉末董卓(公元?年-192年)之乱,她在娘家被乱兵抢走,“戎(rong)狄逼我兮为室家”,被迫嫁给第二位丈夫——南匈奴的单(chan)于左贤王。她在匈奴生活了十二年,“胡人宠我兮有二子”,单于很爱她,她为单于生了两个“胡儿”。胡汉战争终于结束了,汉朝和匈奴两国之间又进入了和平时期。“忽遇汉使兮称近诏,遣千金兮赎妾身。”在她三十一岁(公元208年)那年,曹操派使者以黄金玉璧将她赎回汉地。归汉后,她又改嫁给第三位丈夫屯田都尉董祀(si)。又过八年,南匈奴单于带两个儿子来到汉地,文姬“母子重逢,欢欣团聚”,历经沧桑的她还只有三十九岁。

下载高清晰度图﹕ 图1, 图2, 图3,图4, 图5, 图6

蔡文姬命运极其坎坷,一时她是博学能文的大家闺秀;一时她被当作财物(那个时代“妇女”和“金帛”都算财产)被乱兵抢走;一时成了南匈奴单于的王妃;一时被曹操派使节用黄金玉璧赎回。赎者,买也。文姬有《悲愤诗》一首,又传《胡笳十八拍》也是她所作。

章翠英绘《文姬归汉图》是一组画,这组画由六幅画组成:

第一幅(上图):该组画总题为“文姬归汉图”。“文姬去匈奴时,仅携其父之遗稿数卷及瑶琴一张。”文姬没有带任何值钱的金银财宝之类,她最珍惜的只是其父留下的文献和艺术。

第二幅:“文姬在匈奴寝食不安,其《胡笳十八拍》有云:‘毡裘为裳兮骨肉震惊,羯(jie)膻(shan,同膻)为味兮枉遏(e)我情。’”作为汉族妇女,她非常不习惯少数民族的生活方式。她在匈奴吃也吃不下,穿也穿不惯。

第三幅:“十二年后,汉丞相曹操遣使迎归文姬。文姬别其幼子依依不舍,泪沾衣襟。”建安十三年,即公元208年,曹操通过“外交途径”,派遣使者用黄金玉璧将“高级知识分子”文姬赎回汉地。她一方面“喜得生还兮逢圣君”,另一方面“子母分离兮意难任”。究竟是“忠”于“圣君”,还是“慈”于“稚子”?“忠”、“慈”之间,势难两全。万般无奈,最后她只得忍痛挥泪抛别两个幼小的“胡儿”。

第四幅:“文姬归汉后不时思念其子,其辞曰:‘对萱(xuan)草兮懮难忘,弹鸣琴兮情何伤。今别子兮归故乡,旧怨平兮新怨长!’”这四句是《胡笳十八拍》中的诗句。被乱兵掳掠北去达十二年之久,喜得生还,她的“旧怨”刚刚得以平复,但与自己的亲身骨肉——两个年幼的“胡儿”又要“生离死别”了,故而又产生了“新怨”。对着萱草——忘懮草却不能忘懮,归汉后,她只能弹弹其父留下的“瑶琴”,来寄托一位汉族母亲对两个“胡儿”的思念。

第五幅:“文姬归汉后,专心整理其父蔡邕之遗文、《汉书》,数年之后得四百余篇。”曹操为什么派遣使者以黄金玉璧将她赎回汉地?汉末战乱之后,历史文献损失很大,为了使中国的历史文献不致失传,曹操才不惜重金、派外交使节将其迎归。《汉书》是东汉史学家班固(公元32年-92年)所着,并非其父蔡邕所着。但可能是通过蔡邕父女整理、转录才得以流传至今吧。

第六幅:“又越八年,南匈奴单于挈(qie)文姬两子来汉,母子重逢,欢欣团聚。”和平时期,胡汉之间开始进行“三通”,终于有了正常的政治、经济和文化交流。“又越八年”,即公元216年,南匈奴单于带着文姬的两个“胡儿”来到汉地。文姬本以为归汉就是“生离死别”,再也见不到自己的孩子了。没想到又能“母子重逢,欢欣团聚”,孩子也长高长大了,不由喜极而泣,真是恍如隔世啊!

章翠英绘《文姬归汉图》﹐用六幅画描绘了蔡文姬从被掳掠离汉去匈奴,又从匈奴赎其归汉,及其后母子团聚的这段戏剧般的历史故事。这六幅画按时间顺序看来,就像连环画一样,故事具有连续性。该组画最后落款是:“雁荡山人采荇写并记”。(http://www.dajiyuan.com)