《庄子》中有则寓言:黄帝在昆仑山游玩,返回后发现玄珠(比喻“道”)丢了。黄帝为什么在此时丢失玄珠呢?为什么他派遣智慧的“知”去寻找也找不到,派明察秋毫的离朱出去也找不到,派能言善辩的吃诟出去也找不到,而派没有智慧、无明目、不善言辞的象罔出去,却找回来了呢?最后他找到的玄珠和丢失的玄珠有什么不一样吗?

“玄珠”在道家被比喻为形上本体之道,即“道之本”。黄帝一生有两次向广成子问“道”。第一次,黄帝为寻求治国之道,前往崆峒山拜访广成子。广成子骑鹤显现在虚空,指点黄帝:“没有见积云就想下雨,不到秋天就想草木黄落,怎能谈道呢?”说毕,驾鹤隐入云霞中。此时,广成子已经给了黄帝一颗玄珠“道法自然”。

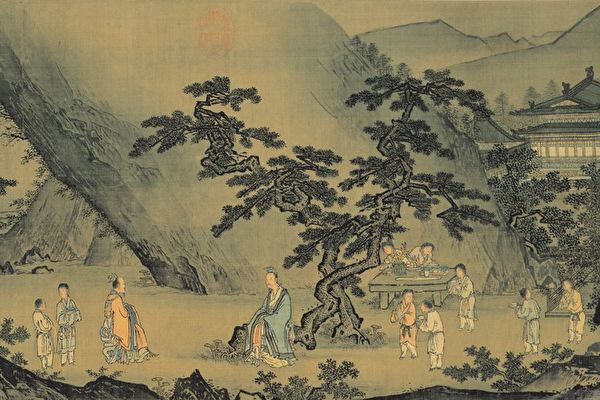

黄帝悟性极高,掌握了玄珠在人世间的一些用法“道之用”,懂得治理国家要合乎自然规律,顺应民心。于是,他推算历法,创医学、天文,兴文字,制乐器、陶器、刀箭,造宫室、祀庙、舟船;推广五谷播种、果蔬种植、禽兽饲养……以德治国,最后垂衣而治。

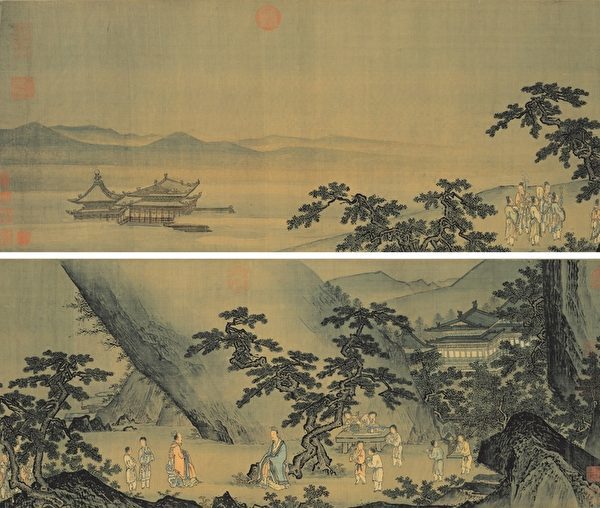

黄帝在昆仑山有一座壮丽的行宫,四周围着白玉栏杆。行宫里种着珍奇的植物,如高达四丈的大稻子、琅玕树、不死树等,也有凤凰、鸾鸟等神禽,还有数不清的奇珍异宝,一副仙家气派。那里还有“稍割牛”、“视肉”、“无损兽”等动物,只要割下一块肉,很快又会再长出来,食之不尽。生活在这里的人,虽然过着神仙一样的生活,但生命还是有限的,还要六道轮回。

一次,黄帝登临昆仑仙山,在行宫游赏时想起广成子,向往那长生不老之道,也就是想得到“道之本”,即了解玄珠的真面目。他这念头一出,玄珠就“丢失”了。他只有忘掉“道之用”,才能找到“道之本”。

那时间来说,人们知道日落日出、春夏秋冬是时间在起作用;植物的生长、人体的衰老、物品的陈旧、社会的兴衰等等是时间的造化;物体运行的速度、食物的保质期等等,我们人类空间的一切都与时间有关。可是,谁见过“时间”长啥样?真正的本质是什么?我们的了解仅限于“时间之用”。

正如《庄子》中的寓言所说的,黄帝发现玄珠丢了,派才智超群的“智”,视力极好的“离朱”,闻声辩言的“吃诟”去寻找“道”(玄珠),都找不到。那当然找不到“道”啦!

老子说,“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽。”人活在世上,都在追求五官和心意的满足与刺激。用充满人欲的眼睛、耳朵、思想意识,怎么能见到“道之本”呢?过去有一些道士,修炼时自己把自己的眼睛弄瞎、耳朵搞聋,他就是不想让世俗的东西通过五官来污染纯净的内心,影响修炼。

黄帝在100岁时,第二次向广成子问道。他独自一人爬崆峒山,鞋磨穿了、脚磨破了,寸步难行时、以膝代步;爬上山时,膝破血流。黄帝拜见广成子,请教长生之道。广成子缓缓答道:“至道之精,窈窈冥冥,至道之极,昏昏默默……目无所见,耳无所闻,心无所知,汝将守形,形乃长生。”黄帝听了,字字入心,顿觉豁然开朗,明白了如何找到玄珠(如何修道)。

黄帝下山后,依广成子所教之道,静修养身,渐渐做到像《庄子》寓言中的象罔那样,对世俗中的一切“目无所见,耳无所闻,心无所知”。一百二十岁时,黄帝终于得道,乘龙升天。@*#

责任编辑:李婧铖