“一言九鼎”的说法起源很早,这话很有份量,典故来自战国时代。“鼎”在中华文化中的存在则更早,古代的人把鼎作为最重要的祭祀天地的礼器之一。从现有的文献来看,在纪元前二千年的夏朝就把鼎视为祥瑞的国宝。

夏禹和九鼎

“九鼎”是传国重器,是国家主权的象征,就好像玉玺代表君王一般。最早的时候,是谁造了“九鼎”来象征主权呢?

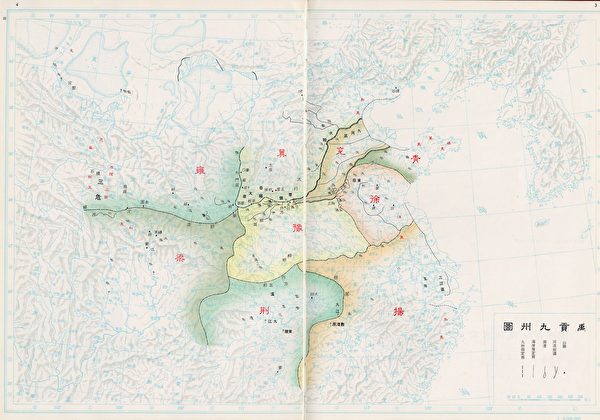

《史记》中记载,夏禹[1]之朝,当时九州的长官--州牧贡金,禹就用这些金属铸造了九鼎。为何造九个鼎呢?因为当时天下分为九州,所以铸造了九鼎,象征掌握了九州的主权。“禹收九牧之金铸九鼎,以象九州。”

许慎的《说文解字》解释“鼎”:“三足两耳,和五味之宝器也。昔禹收九牧之金,铸鼎荆山之下,入山林川泽,螭魅蝄蜽,莫能逢之,以协承天休。 ”这里讲了鼎的形状、作用和起源。三足两耳的鼎是烹煮的宝鼎,除此之外,鼎可用来“协承天休”,也就是说鼎是祥瑞之器,能够代表国家承接天赐的德泽,山林川泽中的精怪都要避开祥瑞的鼎。

为何在荆山之下铸鼎?可能和他的先祖黄帝铸鼎相承传。仙书记载黄帝在荆山之下铸鼎[2] ,所以说中华文化真是渊源流长。

九鼎铸造出来之后,被夏、商、周三代慎重保存,作为传国宝器。《史记.封禅书》说,九鼎被用来烹饪祭祀上帝、鬼神,遭逢圣人国家则兴旺,由此也可见九鼎的祥瑞之性。

后来周朝德衰,九鼎沉没于泗水彭城之下,沦没不得见。(见《史记.卷一二.孝武本纪》)

毛遂和一言九鼎

后代用“一言九鼎”形容说话很有分量,是从何而来呢?这话源自战国时代赵国的平原君对毛遂的赞扬,和毛遂自荐关连到同一件事。

平原君为赵国的贵族,在赵恵文王及孝成王两代,三度为宰相,封地在东武城。他是战国时代有名的“四公子”之一,门下贤士宾客有数千人之多。

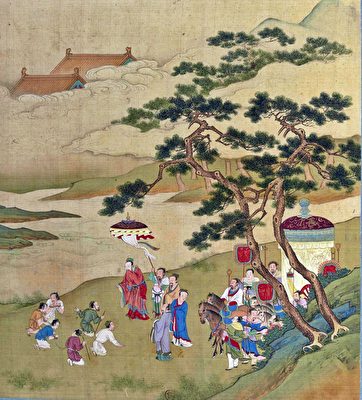

有一年,秦国的军队将攻打赵国的首都邯郸,赵国告急,就派出平原君去游说楚国和赵国合纵以保赵。平原君预定从门下宾客中找出二十个贤士说客一同前往楚国,仅找到了十九人。这时毛遂向平原君自荐,让他随同前往。毛遂在平原君门下三年了,平原君并不认识他,对他毫无信心。毛遂说服了平原君,让他加入游说行列一同前往楚国。在楚王宫中,从早讲到午,平原君无法说服楚王定下合纵(也作合从)之约,出兵解赵国之围,这时毛遂挺身而出,三言两语就让楚王同意合纵之约,并且歃血为盟。

事后平原君称赞毛遂:“毛先生一至楚,而使赵重于九鼎大吕。毛先生以三寸之舌,强于百万之师。”(见《史记.卷七六.平原君虞卿列传.平原君》)总而言之,就说毛遂一言,使得赵国为天下所重(重于九鼎、大吕);毛遂的三寸之舌强于百万人的军队(毛遂称楚国有百万之师)。

在战国时代,周天子还保有夏禹所铸的九鼎和大吕(周庙大钟)这二种极贵重的国家宝器,平原君以九鼎和大吕作比喻,来称赞毛遂一言两语起的大作用,也凸显了其言词对保国救国起了大作用。后来人就用“一言九鼎”来比喻一句话的分量有如九鼎那么重,能起到极大的作用。

毛遂说服楚王定下的合纵之盟是否真发挥了效用呢?平原君回国后,楚国的救兵未至,邯郸受困情况危急。平原君听了邯郸驿站吏员李同的建言,用家产得敢死队三千勇士,一同抵抗秦军,秦军因而退后三十里。这时楚国、魏国的救兵刚好来到,秦兵因而罢战,邯郸城在风雨飘摇中终于挺过了一关。

参注:

[1] 夏禹是黄帝轩辕氏后代,生于纪元前 2123-2025年,黄帝之玄孙、颛顼之孙,姒姓,名文命,号禹。因平治洪水有功,受舜禅让为天子,世称为“大禹”,定都于安邑,在位八年而卒,后世尊称禹王。尧之时被封为夏伯;其后分封,用国为姓,故有夏后氏之称。

[2] 《列仙传.黄帝》:“仙书云:黄帝采(*采)首山之铜,铸鼎于荆山之下,鼎成,有龙垂胡髯下迎帝,乃升天。” 《史记.封禅书》有同样的记载。@#

责任编辑:王愉悦

──点阅【中华文化300问】系列──